1972年,32岁的李讷离婚,毛主席得知原因落泪:讷娃的婚姻草率了

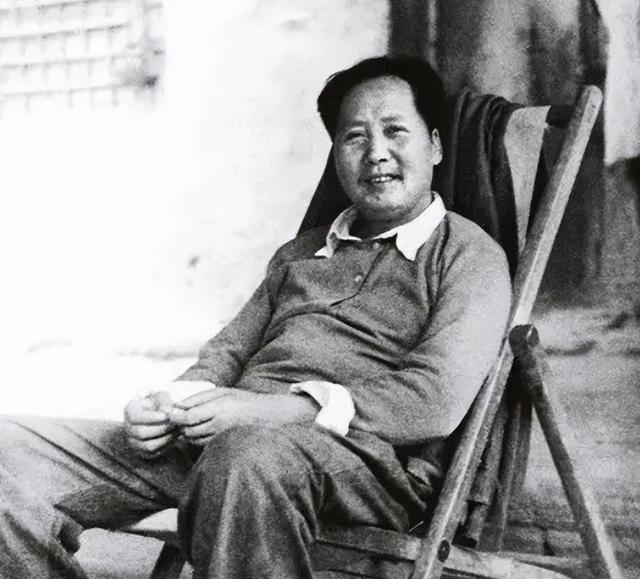

1940年,在延安杨家岭的一间窑洞内,一声婴儿的啼哭划破了宁静。在门外焦急等待的毛泽东,听到这声音后难掩激动之情。时年47岁的他,又一次迎来了自己的女儿。

李讷是毛泽东最小的女儿,自打出生起就备受父亲疼爱。她之所以随母姓"李"而非"毛",源于一段特殊的历史背景。解放战争期间,毛泽东在陕北地区领导革命斗争时,曾使用"李德胜"作为化名,这个姓氏因此被保留下来,成为李讷的姓氏。

在取名这件事上,毛泽东选择让女儿李讷随母姓,实际上是对她的一种保护。

作为毛泽东的子女之一,李讷与父亲相处的时间最长。在战争年代,正是李讷的陪伴,给毛泽东的生活带来了温暖与欢乐。每当军务繁忙、压力巨大的时候,李讷的在场总能让他展露笑容,展现出平日内敛的柔情一面。

李讷的成长历程,正如毛泽东所期待的,她逐渐养成了一种务实的工作作风,用实际行动代替了空洞的言辞。她注重实践,脚踏实地,以实际行动践行着父亲的教育理念,成为了一个实干型的人才。这种务实的态度贯穿于她的整个人生历程,体现了毛泽东对子女教育的成功。李讷的成长轨迹充分说明,她确实继承并发扬了父亲倡导的实干精神,成为一个以行动说话的人。

新中国成立后,李讷就读于北京育英学校。在毛泽东的严格教育下,她始终保持着朴素的生活方式,与同学们同吃同住,过着普通学生的集体生活。当时,没有人能想到这个身材瘦弱的女孩,竟是国家领导人的女儿。

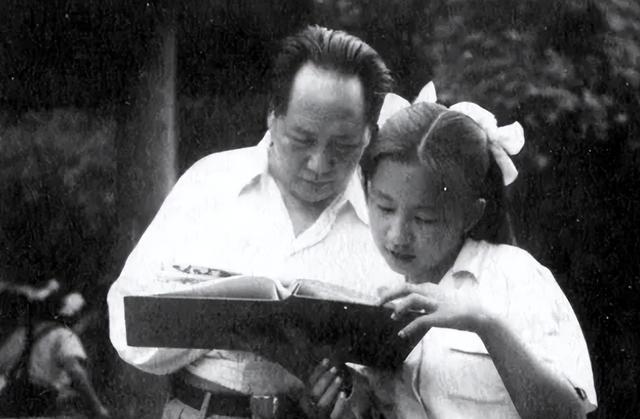

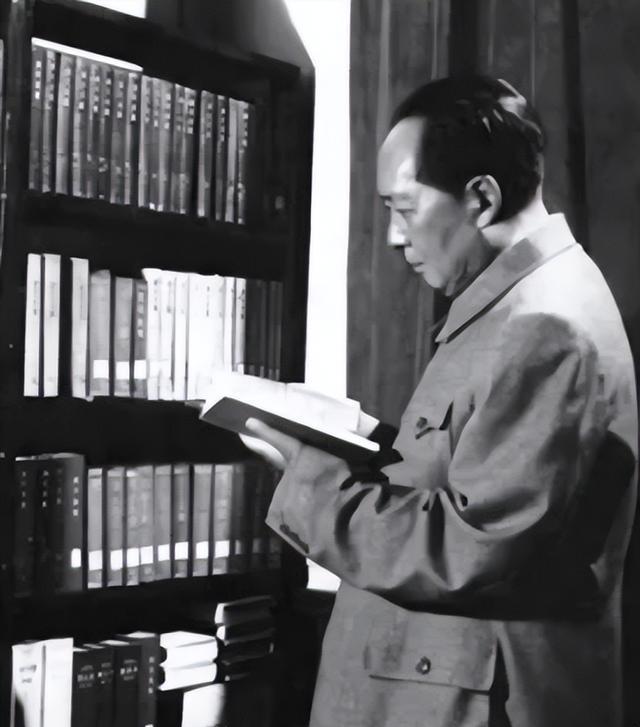

受父亲熏陶,李讷自幼便培养了对阅读的热爱,特别对中国历史典籍和古典文学作品表现出强烈的求知欲,这种兴趣的养成对她的人生轨迹产生了深远影响。

1959年,李讷顺利被北京大学历史系录取。

在北京大学,李讷保持着简单的生活方式。她平时住在学校,饮食起居都在校园内解决,只有到了周末才会离开学校返回家中。这种生活节奏让她能够专注于学业,同时也保留了一定的私人空间。

作为毛泽东的女儿,李讷并没有因此获得更多的父爱。相反,与普通家庭的孩子相比,她在成长过程中得到的父亲关怀反而更少。这种特殊身份带来的并非人们想象中的优越待遇,而是一种独特的生活境遇。

1958年初,李讷因急性阑尾炎急需手术治疗。毛泽东对女儿的病情非常牵挂,但由于身份特殊,无法像普通人一样亲自去医院看望。于是,他选择通过书信表达关怀,鼓励李讷以坚定的信念和强大的精神力量战胜疾病。

李讷是个明白事理的孩子,她深知父亲的伟大之处,也体谅他面临的种种困难。作为女儿,她能够站在父亲的角度思考问题,理解他肩负的重任和所经历的艰辛。这种理解让她在面对父亲时,能够给予更多的支持和包容,而不是一味地要求或抱怨。她明白,父亲虽然在外人眼中是伟人,但私下里也有自己的苦衷和不易。这种成熟的心态,让她在家庭关系中扮演了一个重要的角色,成为了父亲可以依靠和信任的人。

在这种环境下,李讷对父亲的敬仰之情尤为强烈。

1965年,李讷完成北京大学学业后,时年25岁,随即被分配至解放军报任职。这一职业变动标志着李讷生活轨迹的显著转变,开启了其人生的崭新阶段。

古语有云:"男子成年应娶妻,女子成年应出嫁。"时光飞逝,李讷也到了适婚的年纪。对于女儿的终身大事,毛泽东有着独特的见解和思考。作为父亲,他对李讷的婚姻问题十分重视,并且形成了一套自己的观点。在当时的时代背景下,毛泽东看待子女婚姻的态度,既体现了传统观念的影响,也反映了他作为领袖人物的特殊考量。

毛泽东曾直接告诫女儿李讷,择偶时不宜挑选高级干部家庭出身的对象,建议她在基层物色,找个普通百姓就足够了。

1970年,中央办公厅在江西进贤县设立了一所名为“五七”的干部学校。毛主席为了让李讷得到锻炼,特意安排她前去学习。李讷接到指示后,毫不犹豫地前往干校报到。

当时,李讷完全没有预料到,她的命运会在这个地方发生重大转折。

李讷独自一人来到江西进贤县,面对全新的环境,她对这里的一切都感到十分不熟悉。

由于李讷生性较为腼腆,在干校期间,她几乎没有建立什么人际关系。她的性格特点使她在与人交往方面显得较为被动,导致她在集体生活中处于相对孤立的状态。这种性格特质直接影响了她在干校期间的社会互动,使得她难以融入集体生活,缺乏与他人建立深厚友谊的机会。

在一次田间劳作中,一个年轻人主动过来协助李讷。李讷既感到意外又心生感激,对这个热情的小伙子产生了深深的欣赏之情。

据调查,这位年轻人姓徐,来自东北地区。他的父亲在山海关火车站担任扳道工,政治背景清白可靠。目前,他在中央办公厅北戴河管理处担任服务员一职。

小徐外表俊朗,五官端正,做事聪明机灵,这让李讷对他产生了好感。

小徐注意到李讷在干校时总是心情低落,于是他经常主动找李讷一起打球、聊天,或者一起干活。

经过一段时间的相处,双方逐渐熟悉了彼此的家庭背景。

两人的关系是逐渐发展起来的。

得知李讷的父亲是毛泽东,小徐一时愣住了,没反应过来。

他完全无法相信,这个穿着简单的姑娘竟然是中国皇室的成员。

李讷对自己的身份看得很淡,从小到大,她从未觉得自己和别人有什么不同,也没有因为身份而得到过任何特别的照顾。她一直过着普通人的生活,没有因为背景而享受过特殊待遇。对她来说,身份只是一个标签,并没有带来实质性的改变。

某天晚上,李讷主动约见小徐,坦诚地表达了自己的想法:“不如我们就这样一直在一起吧。”

小徐很清楚李讷话里的含义,但一想到李讷的父亲是毛泽东,他就感到一种无形的压力始终压在心头。

小徐说:“我出身普通家庭,而你来自显赫之家,我们之间有着难以跨越的差距。”

李讷心里有数,她选的人准能让父亲点头。她对此毫不怀疑,因为她清楚父亲会认可她的选择。李讷深知,自己挑的人,父亲一定中意。她对此信心十足,因为她了解父亲的喜好和标准。李讷确信,她选的人绝对符合父亲的期望。她对此坚信不疑,因为她明白父亲会满意她的决定。李讷知道,自己挑选的人,父亲一定会欣然接受。她对此胸有成竹,因为她了解父亲的判断。李讷坚信,她选的人一定能得到父亲的认可。她对此确信无疑,因为她清楚父亲会赞同她的选择。李讷明白,自己挑选的人,父亲必定会满意。她对此深信不疑,因为她了解父亲的标准。李讷确信,她选的人绝对能让父亲点头。她对此毫不怀疑,因为她清楚父亲会认可她的决定。

小徐当时已经完全沉浸在恋爱的甜蜜里,他和伴侣对感情的强烈向往,最终冲破了各种束缚。

然而,两人恋爱的消息一传开,干校里顿时炸开了锅。他们马上把小徐关起来,等着处理。

李讷立即向毛主席写信报告了这件事。

中办负责人接到李讷的来信后,迅速将其转呈给毛泽东,没有片刻耽搁。

李讷写给毛泽东的信件恰好于1971年9月13日上午抵达毛泽东手中。这个时间点颇具戏剧性,因为当天正是林彪叛逃事件发生的日子。信件的送达与这一重大历史事件在时间上形成了微妙的交汇,为这个特殊的日子增添了一层意味深长的注脚。这种时间上的巧合,使得这封普通的家书在历史长河中获得了不寻常的意义,成为了那个动荡年代的一个独特见证。

1971年9月13日,"九一三事件"爆发后不久,毛泽东坐在人民大会堂的办公室内,静静地倚靠在沙发上。这一天的变故让他陷入了沉思。办公室内陈设简单,却透露出庄重的氛围。窗外秋意渐浓,室内却异常安静,只有墙上挂钟的滴答声在回响。毛泽东双手交叉放在膝上,目光凝视着前方,仿佛在思考着国家未来的方向。他的神情显得格外凝重,显然在权衡着刚刚发生的重大事件可能带来的影响。

收到李讷的来信后,他沉默良久,随后召见了送信的人,详细询问了小徐的籍贯、工作单位以及他与李讷的关系进展到了什么程度。

邮递员迅速向毛主席汇报了小徐的具体情况。

据送信人透露,小徐虽然受教育程度有限,但他勤奋好学,工作积极。他与李讷的感情是在共同面对困境时逐渐培养起来的,双方都希望能结为夫妻。

毛泽东阅毕后感到十分满意,随即在信件上作出批准的批示。

尽管毛泽东对女儿李讷的婚姻表示认可,但其母亲江青在此之前持反对态度。

江青起初并不希望李讷选择平凡的对象,但看到毛泽东已经明确表态,用醒目的字迹签署了“同意”,她也不再坚持,随即跟着签下了自己的认可。

这封信迅速传递到了干校,被送到了李讷的手中。

李讷得知父亲批准后,心情非常兴奋,她立刻把这个好消息传达给了小徐。

得知这一情况后,干校的负责人决定为他们筹备婚礼。

在那个特殊的年代,毛主席多次强调不搞特殊化,因此李讷和小徐的婚礼办得十分简单。没有华丽的装饰,没有热闹的宴席,也没有丰盛的酒食。毛主席从自己的稿费中拨出一部分钱,给他们添置了一些日常必需品,婚礼就这样朴素地完成了。

路来谦曾在毛泽东的私人办公室担任内勤人员。

路来谦从北京出发,直奔江西,充当李讷的娘家人。他亲手将毛主席的一封信和一个白色大包裹交到了李讷手中。

随后,李讷拆开了包裹,里面是毛主席送给她的礼物——一套包含39卷的《马克思恩格斯全集》。

毛主席送给李讷这份特别的礼物,背后用意其实挺直接。他期待李讷能肩负起教育下一代的责任,让后辈们深入学习马克思主义和列宁主义,坚定地走共产主义道路,为这一崇高理想奉献一生。

出乎意料的是,李讷和小徐的婚姻仅仅维持了几个月就宣告破裂。

小徐的学历不高,没接受过高等教育。李讷在与他的交往过程中逐渐意识到,随着时间的推移,两人在知识储备、兴趣爱好、思维方式以及性格特点上存在显著差异。这种差距让李讷清楚地感受到彼此间的距离。

随着蜜月期的结束,夫妻间的摩擦不断升级,最终迫使他们选择分开生活。

干校的负责人起初并未预料到这对夫妻的关系会恶化到这种程度。为了帮助他们修复感情,领导决定安排小徐前往河北的一所大学进修。此时,李讷正怀着身孕,考虑到孩子的健康,她不得不暂时压抑内心的复杂情绪,专注于身体状况。

数月之后,李讷顺利产下一子。然而,随着时间推移,她逐渐意识到自己与小徐之间的婚姻已无法继续维持。经过深思熟虑,李讷最终决定结束这段关系,正式向小徐提出离婚请求。

小徐清楚自己和李讷之间存在距离,因此他毫不犹豫地在离婚协议上签了字。

两人最终结束了婚姻关系。

李讷的婚姻仅维持了一年多便以离婚告终。当这一消息传到中南海时,毛泽东深感痛心。

毛泽东得知女儿李讷的婚姻遭遇不幸,不禁潸然泪下。他声音哽咽,难掩内心的痛惜:“李讷这桩婚事,实在太仓促了......”作为父亲,他深知女儿在感情上的选择过于匆忙,没有经过深思熟虑,最终导致了这样的结局。毛泽东的话语中充满了对女儿的怜惜和遗憾,他既为李讷的遭遇感到痛心,也对自己未能及时给予更多指导而自责。这段对话不仅展现了伟人作为父亲的一面,也反映了那个特殊年代下,个人情感与时代背景交织的复杂现实。

得知李讷独自抚养孩子生活拮据,毛泽东便吩咐警卫员从自己的稿费中拿出3000元交给她,并嘱咐道:“你替我告诉讷娃,让她一定要保重身体,照顾好自己。”

李讷收到3000元时,并未觉得这是一大笔钱。随后,毛主席又给她汇去了5000元。

李讷在结束婚姻后,决定不再步入新的婚姻生活,而是全身心投入到儿子的教育中。

1976年9月,毛泽东逝世。一个月后,李讷带着儿子搬到北京西郊的一处小型四合院,开始了新的生活。

此时的李讷,早已抛开了昔日显赫的家世背景,与普通民众打成一片,过着简朴的日子。她不再享受特殊待遇,而是像寻常百姓一样自食其力。这种转变让李讷真正体会到了民间疾苦,也让她更加理解普通人的喜怒哀乐。她不再是被众人簇拥的"公主",而是成为了群众中的一员。这种生活虽然清苦,却让李讷感受到了前所未有的踏实和满足。她用自己的行动证明,即使没有特殊身份,依然可以活得充实而有意义。这种身份的转变,不仅改变了李讷的生活方式,更重塑了她的人生观和价值观。

李讷结束婚姻后,不少人主动为她牵线搭桥,希望她能重新找到伴侣,然而李讷一一婉拒了这些提议。

1984年,毛主席的前警卫员李银桥和妻子韩桂馨前来拜访,这一事件彻底改变了当时的情况。

当年李银桥和韩桂馨能走到一起,多亏了毛主席的牵线搭桥。

李银桥和韩桂馨得知李讷独自生活,心中感到十分沉重。他们为她的处境感到忧虑,心情难以平复。

李银桥建议李讷考虑重新组建家庭。

李讷无奈地笑了笑,说:“我妈妈......谁会愿意找我?”

李银桥立刻解释道:"你说得不对。你父亲确实是伟大的领袖。但别忘了,正是毛主席带领我们建立了新中国,这是不可否认的历史事实。"

李讷并未明确表态,既未表示反对,也未表示认可。然而,李银桥对这件事十分重视,将其牢记于心。

1984年,李银桥的老同事王景清来到北京,李银桥了解到王景清目前独自生活,意识到这是个难得的机会。

王景清于1940年投身革命事业,曾担任刘少奇的贴身警卫。新中国成立后,他被任命为云南怒江军分区参谋长。如今,他已退休,享有师级干部待遇。

简单聊了几句后,李银桥突然说道:“老王,我帮你找个女朋友怎么样?”

王景清感到有些意外。

李银桥继续道:“她的名字是李讷。”

王景清对李讷并不陌生,但他没料到李银桥打算撮合他们俩。

看到王景清情绪有所变化,李银桥立即抓住机会进一步引导。

在李银桥的撮合下,王景清和李讷首次碰面了。

那次会面后,双方都觉得彼此挺合得来。分开之后,他们一直保持着联络。没过多久,两人决定结婚的申请就提交到了。

李银桥多次跟进审批进度,最终促成了王景清和李讷的婚姻申请获得批准。

1985年冬季,王景清和李讷正式结为夫妻。

婚后,王景清和李讷的生活十分美满。两人都擅长书法和绘画,他们还一同参加了中央办公厅老干部局开设的书法课程,共同学习提升技艺。

李讷健康状况欠佳,而王景清作为退役军人,身体素质强健。他始终细心关照李讷的日常生活,给予她无微不至的关怀和照料。

随后,李讷陪同王景清前往拜会了她的母亲。

李讷的妈妈对王景清印象不错,她乐呵呵地说道:"小王,你年轻时肯定是个帅小伙,现在都五十多了还这么有精气神。对了,你俩是怎么认识的?"

王景清提到的人是李银桥和韩桂馨。

江青听完后沉默了一会儿,接着说道:“引桥和韩阿姨都是心地善良的人。”

1984年,王景清和李讷一同前往韶山,探访了毛泽东的故居。

为了避免引起他人注意,李讷和王景清选择混在游客中默默参观。然而,当导游讲解到毛主席生前使用的餐具时,李讷无法抑制对父亲的深切怀念,情绪失控,当场痛哭失声。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。