规则与人情的碰撞:动车换铺风波背后的道德困境

原创 牛奶芒果 2025年03月31日 17:57 贵州

一场因“换铺”引发的争吵,将动车车厢变成了公共秩序的辩论场。近日,一名女子因腰椎间盘突出购买动车下铺,拒绝与带老人、孩子同行的宝妈换车厢后,遭遇对方长达数小时的言语攻击。这场纠纷在社交媒体引发激烈讨论,单日阅读量超3亿次。当“对号入座”的规则遇上“带娃不易”的诉求,公共出行中的道德天平该如何平衡?

事件回溯:健康需求撞上“带娃特权”3月18日,从成都开往上海的D952次列车上,乘客李女士(化名)因腰椎病复发,特意购买了下铺车票。列车开动后,一名带着6岁孩子和七旬母亲的宝妈提出换铺请求——因购票时未抢到同车厢铺位,希望李女士换到另一节车厢的中铺。

“我解释自己腰部无法攀爬中铺,对方却说‘年轻人忍一忍’。”李女士提供的录音显示,被拒后宝妈情绪激动,多次向孩子抱怨“今天遇到讨厌的人”,甚至威胁“我家孩子闹起来别嫌吵”。同车厢另一名乘客最终与老人换铺,但李女士全程承受着“自私”“冷血”的指责。

12306客服对此明确回应:“旅客应遵守对号入座规则,乘务员仅能协调无法强制换座。”数据显示,2024年全国铁路客运量达36.8亿人次,其中超70%的换座纠纷源于“家庭座位不连号”。这种系统性难题,暴露出现行购票机制的深层矛盾:

技术局限:当前购票系统优先保障单人票务,家庭多人出行常被拆散;

道德绑架:部分乘客将“带老人孩子”视为换座通行证,2023年广铁集团统计显示,约15%的拒绝换座者遭受过语言暴力;

执法困境:乘务员对“软性胁迫”缺乏处置依据,只能劝说无法惩戒。

这场纠纷中,列车长的表态颇具代表性:“如果可以随便换铺,实名购票就失去了意义。”

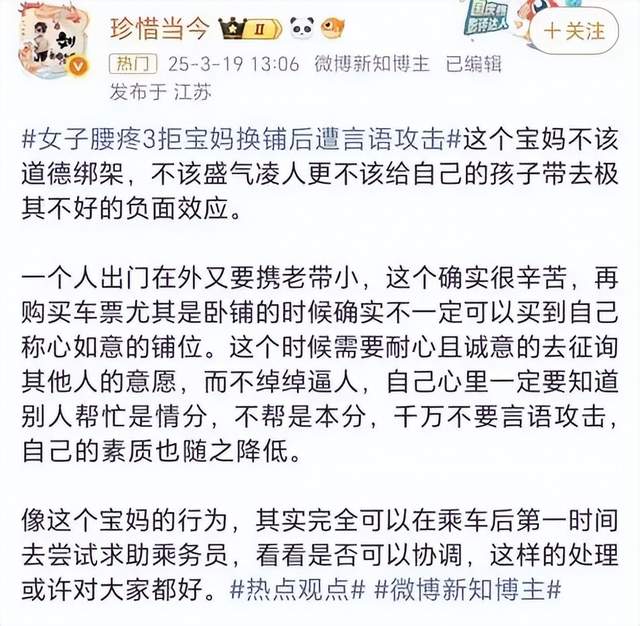

撕裂的舆论场:谁在定义“公共美德”?事件发酵后,社交媒体形成两大阵营:支持规则派(占比62%):“拒绝道德绑架!下铺多花20%票价,凭啥为他人埋单?”“录音里孩子都劝妈妈别说了,到底谁在教育谁?”共情带娃派(占比28%):“带老携幼出行确实不易,年轻人该体谅。”“系统没给家庭票选项,换座是无奈之举。”

社会学者指出,争议背后是公共空间规则意识的代际冲突:老一辈更倾向“人情调解”,新生代坚持“权责对等”。这种割裂在高铁上尤为明显——据《2024中国公共交通文明报告》,高铁车厢纠纷中,涉及换座的占比41%,其中76%的冲突双方年龄差超过20岁。

对比国际经验,或许能找到破解之道:

日本新干线:开通“家庭车厢”预订服务,需提供亲属证明,系统自动连号;

德国ICE列车:拒绝换座者可申请“文明徽章”,乘务员优先保护其权益;

美国Amtrak:设“换座协商区”,不愿换座者只需摇头无需开口解释。

反观国内,2024年春运期间试点的“家庭票优先连号”系统,因技术漏洞导致黄牛抢票激增,仅推行两周便暂停。专家建议,可借鉴航空公司的“选座费”模式,将下铺、连座等设为增值服务,用市场化手段分流需求。

文明出行的重构:从“零和博弈”到“底线共识”这场换铺风波的价值,在于撕开了公共出行文明的深层痛点:

规则敬畏:北京律协交通委主任张默指出,“动车换座本质是合同变更,拒绝是乘客法定权利”;

沟通素养:上海交通大学《冲突调解研究》显示,83%的换座冲突因“命令式语气”激化;

系统责任:同济大学运输系教授建议,购票页应增加“家庭连座候补”选项,从源头减少纠纷。

正如事件中那个劝母亲“别说了”的孩子所展现的——真正的文明教育,不在于是否换成一个铺位,而在于教会下一代:公共场合的善意,永远不能以胁迫他人为代价。

当李女士忍着腰痛拒绝换铺时,当宝妈在焦虑中口不择言时,这节动车车厢恰似中国社会的微缩景观。这里既有技术进步带来的秩序期待,也有传统人情思维的惯性挣扎。或许解决问题的钥匙,不在于争论“该不该换”,而在于构建更精细的规则设计、更包容的沟通文化,让每个人都能在不委屈自己的前提下,保有温暖他人的能力。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。