邓治平 | 收藏投资 大家大作——汇聚当代最具收藏价值艺术家

邓治平,1957年1月21日生于北京。现为中国民主同盟盟员、画家、书画鉴藏家、中国美术家协会会员、北京师白艺术研究会副会长、北京扇子艺术协会艺术顾问、荣宝斋天津分店艺术顾问、北京半笏园美术馆馆长。师承娄师白、崔子范二位先生。

1991年2月在北京墨西哥大使馆举办《张明、邓治平中国画展》。

1992年5月在德国斯图加特举办《邓治平近作展》。

1995年6月在新加坡举办《邓治平花鸟画展》。

1997年3月在加拿大温哥华举办《邓治平迎春画展》

2000年11月在加拿大多伦多举办《邓治平画展》。

2004年10月在加拿大维多利亚举办《邓治平国画精品展》并讲学。

2007年9月《中国艺术家国画作品鉴藏邓治平》出版发行。

2015年8月在北京798正仁美术馆举办《融•遇2015邓治平、朝鸿、陆春莉三人展。

2016年5月《邓治平美术馆》在北京市房山区盛威德商务酒店开馆。

2018年2月《北京半笏园美术馆》开馆。

邓治平的艺术素养极为全面,除画花鸟画外,亦画山水、人物。他的作品笔墨浑厚、色彩明快、气势磅礴,在继承传统的基础上大胆创新,自成家数。

动情皆诗画 反刍更治平

孙 津

都说艺术要有真情,要有感而发,但是,有情有感未必就成了艺术。欣赏画家邓治平的作品,一个强烈的感受就是,他情动所致非诗皆画,而且诗情画意,浑然天成。的确,这体现了一个真艺术家的才气。然而,仔细品味邓治平的作品,又不难体悟到他那深厚的文化底蕴。这种底蕴,完全是靠他的学养来支撑的。邓治平自己说,他研习艺术有一个“反刍”的习惯,什么东西都先拿过来,经过反复咀嚼,去粗取精,化为己用。邓治平艺术作品所“反刍”的是中、西、古、今,所以总能见出一种精治泰平的美学风格。很巧,都说“风格即人”,所以我想到了“反刍更治平”。

比较起来,邓治平的艺术创作以花鸟画最具特色。中国画很有意思,除了按表现手法和艺术样式来分类外,对象内容也可以是分类标准,所以有花鸟、山水、人物之分。撇开这些分类的历史因素,就花鸟和山水而言,区分并不在于对象内容的不同,而是突出了两种意象符号的特征。山水比较大,花鸟比较小;山水比较远,花鸟比较近;山水比较整,花鸟比较碎;山水比较粗,花鸟比较细等等。这些大、小、远、近、整、碎、粗、细虽然是相对而言的,但是它们显然不是指具体客体的特性,而是人们面对山水和花鸟时所产生的意象特征。由于这种特征的区别,意象本身被符号化了。所以不仅山水和花鸟真的有了艺术样式意义上的区分,而且人们对山水和花鸟也有了不同的批评标准。

邓治平深知意象符号化的局限性,但是他的花鸟画明明总在打破这种局限中显出自由。事实上,越是有局限,就越有其艺术的特色。邓治平能够在局限中获得自由,正是得益于他的“反刍”。局限既是功夫。艺术要进的去,出的来,就是要真正理解传统,掌握技艺,才有自己的独创。从才气上讲,功夫好不一定能创作出有灵气的作品来。邓治平有才气,扎实的基本功当然和独创的灵气作品相得益彰。但是,邓治平做艺术并不是只靠才气,他用“反刍”来滋养才气,提高学养。这种“反刍”,就是在博览群书、拜师求道、研摹传统、游历写生中时时把各家理论和作品加以比较,在博采众长的同时,一方面找出存在的问题,另一方面融进自己的探求。这样,邓治平的作品不仅美学风格鲜明,而且总能透露出学养的依托。

邓治平非常重视传统文化的学习,他精心研摹了徐渭、朱耷、赵之谦、吴昌硕、齐白石等国画大师们的作品,其结论是,花鸟画发展到齐白石已经是登峰造极了。的确,不少同仁也这样认为。然而在邓治平看来,这虽然是一种极限,但白石艺术的出神入化,恰恰表明了这种极限上的自由才是艺术个性的张扬形态。所以邓治平又拜访名师,努力寻求突破。他陆续结识并诚心求教的画家有娄师白、崔子范、白雪石、秦岭云、何海霞、张明、董寿平、刘力上等等。邓治平在向这些画家学习的同时一刻也没有忘记“反刍”,终于从崔子范的用色上得到启发。邓治平认为崔子范的用色大胆,其实是借用了民间艺术的直朴色彩,原色的运用对许多画家来讲并不难,问题是各种原色之间的关系,以及构成的效果往往不一样。邓治平“反刍”之后,把原色的运用作为某种情绪的直抒方式,强烈的色彩在他的笔下已经不仅仅是一种形式,而成为真情的铺陈。我们从邓治平的作品中不难感觉到,他的作品除了表现出深厚的传统功力之外,更重要的是营造了一种欢快祥和的气氛,在继承传统与创新方面走出了一条自己的路。比如,有些画家画大画时,往往是采取将小画放大的方法。邓治平却认为,描绘对象的大小虽然与尺幅有关,但是大画绝对不是小画的放大,而是要根据画面的需要去补充进更多的内容。如果把一只麻雀画成鸽子那么大,本身就已经违背了真实,从而破坏了自然的基础。这时,邓治平就把画山水画的方法引入到花鸟画当中,在空间的拓展中给花鸟画以更大的自由。

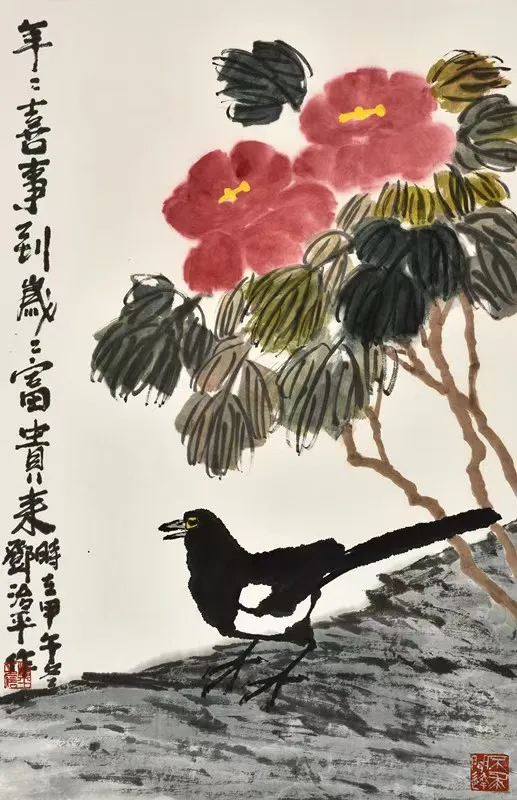

画国画要临摹,却也要大量写生。邓治平常常把这两者结合起来,在古人、作品、自然等各方面进行“反刍”比较。上小学时,他曾在外公的指导下临摹过家藏的名家画作,培养了对绘画的兴趣和打下了坚实的绘画基础。至于写生,他更是有自己独特的方法,他常把名家的作品与实物放在一起进行比较,最后终于发现,花鸟画意象的“细”,其实是人在观鸟赏花时的一种状态,但是把花鸟画入画中,这种“细”应是一种意象特征,而不单纯是对花和鸟的描写。于是,邓治平借用了西画的方法,大胆地用简练和整体的方式来表达出画的“细致”感。细品邓治平的花鸟画作品,不论是牡丹、菊花、荷花、鸡冠花,还是石榴、柿子、兰、竹以及鸽子、喜鹊、公鸡、丹顶鹤等等,都有这样一种整体中见出细致的特征。

在邓治平看来,他并不否定意象的符号化,相反,他在局限中求自由恰恰就是对这种符号化的驾驭。邓治平笔下的鸟,往往眼睛比实际的要大得多,而且眼眶也不总是圆的,而是四方的或是棱形的。至于鸟的身体,他更喜欢用几块艳丽明亮的不同色彩来组成,这就是一种高度的提炼,包括色彩和形体,但是最根本的是能够提炼出一种符号造型。他的作品无论是用笔、用墨以及表现形式虽然都是纯中国画的特征,可是孤立地看那些鸟却又很像是油画。实际上,这就是邓治平用“反刍”创作出来的艺术,它既不是洋为中用,也没有什么“借鉴”的痕迹。从根本上讲,这完全是一种境界,一种给符号以真情,同时凡动情就符号化的转换生成过程。如果说,邓治平的花鸟是活的,有生命的,那么这恰恰在于他的画作总有一种过程感,也就是在完成的画面上不仅可以引起无尽遐想,而且可以清楚地看到那些花鸟的勃发生机,仿佛能知道鸟要飞向哪里,花要如何绽放。除此之外,这又完全是一种动态的韵律,从而才有了方形的鸟眼,才有了比实物更强烈的色彩,一切全依符号的意象旨趣而定。所以,当我们说邓治平的花鸟画已经形成某种美学风格时,是指他对意象符号处理所具有的范畴意义,这就是所谓的精治泰平。“精治”是指总在“反刍”中寻求对极限的领悟,把真情用足,使符号充满意象;而“泰平”则是指学养的深厚沉积,并由此支撑着意境的动静平衡。

精治泰平所表现出来的又是一种艺术心态,即浑洒自如,不拘一格。“反刍”当然是以古今中外的艺术为原料。不过对邓治平来讲,“反刍”并不是掉书袋或做死学问,而是对诗情画意的加工。所以我们说他“动情皆诗画”。这里可以举几则生动的事例。1990年7月,邓治平与几位朋友赴河北省白洋淀游玩,当他们租借的渔船行至到淀中时,有人发现芦苇丛下有两只浮动的鸳鸯,于是邓治平赶紧取出相机拍照。返京后,他即创作了他的又一幅代表之作《荷花鸳鸯》,并题诗曰:“莲花垂笑晚风微,笔底鸳鸯去又回。若为真情应似此,一同栖宿一同飞。”此幅作品所表现的色彩鲜艳明丽,情也至美,景也至美。在对鸳鸯亲昵无间、欢爱偕老的形象描绘中,表达出人们对忠贞不渝、美满幸福的爱情生活的赞颂和向往。1992年1月,一日清晨,邓治平刚拿起画笔准备作画,忽然窗外传来喜鹊的叫声,也许正是这种欢快的叫声触动了他的灵感,不大工夫,一幅纯以水墨绘制的《喜鹊迎春》便跃然纸上,他随后又题诗一首:“晨窗观动柳,提笔鹊争鸣。忽见梅开处,分明更有情。”这首诗清雅脱俗,蕴涵丰富,与画中所描绘的对象融为一体,大大增强了作品的艺术魅力,邓治平用他的诗把欣赏者由画面领入进一个深远的意境之中。1998年6月,邓治平画的《风雨荷塘》是应朋友之请而作的。画好后朋友要求再添上两只翠鸟,邓治平反复观看此画后,觉得实在是找不到补加翠鸟的位置。为了满足朋友的心愿,于是他灵机一动以诗代之:“双翠清晨便远门,昏前未返倍担心。不觉池畔呼声哑,风雨烟花往复寻。”这时候,作品的完整已不仅仅是诗情画意的完美结合,而且更加上一抹极有人情味的惆怅。风雨荷塘已然意境深远了,画面上的题诗既表现出翠鸟的真实存在,又表现出主人的关怀与期盼,他在担心着早出未归的翠鸟哩。

“动情皆诗画”对邓治平来讲,并不是用诗来凑画,相反,这是他用意象的符号化对传统画论所谓“情境交融”的一种处理方式。因此,与其说邓治平有了真情,于是就用诗或画把它表现出来,不如说他的真情实感本身就充满了诗情画意。所谓才气,也是这个意思。邓治平喜爱写诗,他认为诗与画相同,总要有自己的特性。他的诗有时非常严谨,也有时很是随意。他说所有这些都只是为了描写生活情趣和抒发自己的情感,决不刻意去做。也正因为如此,他的诗风才清新质朴,自然流畅,使人感到字里行间总是洋溢着欢快的情调,与其绘画作品相融,体现出一种整体的审美意境。

认真说来,艺术标准本身就是模糊不清的,或者说有很大的伸缩性,我们很难像比较某些产品那样说,哪个画家水平更高。但是,有艺术造诣的画家都有一个共同的地方,就是明显的才气和深厚的学养的统一。在这个意义上讲,邓治平正是一个有较高艺术造诣的画家,而他画作的独特之处,又是这种统一的浑然天成,这一点,从邓治平在国内外的多次画展所获得的好评中都可以看出来。的确,他的画有人买,有人收藏,已经表明了艺术创作上的成功。不过,邓治平画作的美学价值远远不止于被人购买或收藏。美术批评家徐恩存认为,邓治平的画有两个特点比较突出,一个是心理空间结构的欢快感,另一个是民间色彩的明快感。这个评价很好。我们在欣赏邓治平的作品时,很容易被他的这种表现形式引入进一个完整的时空境况,仿佛那并不是一幅画,而是一个敞开的生活,其中充满了无限的活力。

此文2002年7月18日发表于《时代生活》。

2005年2月发表于《中国书画收藏》总第三期

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。