古代皇帝下葬后负责修建皇陵的工匠如何出来?他们面临怎样结局?

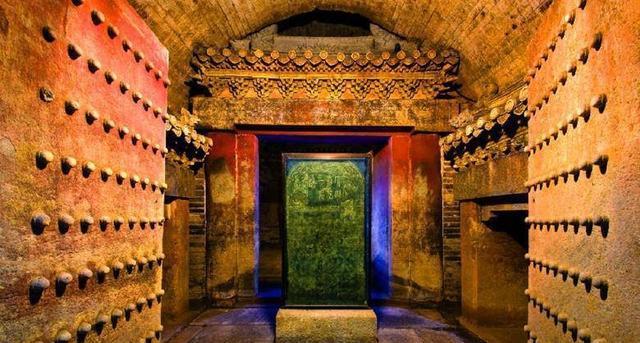

普遍看法是,古代参与建造帝王陵墓的工匠命运悲惨,原因是帝王们通常对自身陵墓的安全性持有疑虑,担心死后墓穴遭人盗窃。为了杜绝这种可能性,他们往往会采取极端措施,即处决所有参与建造的工匠,以确保陵墓的秘密不被泄露。

古代皇帝并非如人们想象的那样残忍。要知道,在那个时代,赢得民心才能稳固江山。因此,处决修建陵墓的工匠以保守秘密的做法,实际上会失去民众的支持,明智的君主自然不会采取这种手段。此外,当时的工匠们也有足够的智慧确保自身安全。在多数情况下,参与皇陵建设的工匠们都能从容不迫地离开工地,回归正常生活。

根据《史记·秦本纪》的记载,秦始皇陵建成后,为了防止陵墓内部的秘密泄露,采取了极端措施。当时有传言说参与修建的工匠们知道陵墓的机关设置,而这些工匠大多是奴隶,可能会泄露机密。因此,在陵墓的主要工程完成后,所有的工匠和奴隶都被关在了墓室内部,随后关闭了内外两道墓门,确保他们无法逃脱。这样一来,所有参与修建的人都被永远地封在了陵墓中,再也没有人能够活着出来。

秦始皇驾崩入葬后,他的儿子秦二世胡亥为了防止皇陵的具体位置被泄露,采取了一个极端措施。他命令在秦始皇的葬礼结束后,立即封闭地宫,并将所有参与修建皇陵和葬礼的人员全部困在其中。这些人因为无法逃脱,最终在地宫中因饥饿而亡,成为了秦始皇的陪葬品。

成吉思汗铁木真去世后,情况同样如此。他在攻打西夏时离世,其子窝阔台和托雷将怒火倾泻在西夏身上,对皇室和百姓展开残酷杀戮。为了确保成吉思汗的陵墓位置不被泄露,窝阔台和托雷下令护送遗体回程的军队沿途屠杀所有目击者。无论是参与修建陵墓的工匠,还是偶然看到护送队伍的路人,无一幸免。正因如此,成吉思汗的陵墓至今仍是一个未解之谜。

在中国漫长的帝王史中,只有两位统治者采取了极端手段处理皇陵建造者。秦始皇和成吉思汗这两位雄主,在离世后,毫不留情地处决了参与陵墓工程的工匠。这种做法在历代帝王中极为罕见,体现了他们独特的统治风格和对身后事的特殊安排。

古代帝王并不普遍采取处决皇陵建造者的做法,这主要受制于儒家伦理的影响。自汉代起,儒家学说被确立为官方意识形态,但在此之前,像秦始皇统治的秦朝以及成吉思汗建立的蒙古帝国,并未采纳儒家理念。正因如此,在这两位统治者去世后,参与其陵墓工程的工匠们遭遇了被屠杀的命运。

秦汉以后,中国历代帝王普遍尊崇儒家学说,受其道德规范影响,肆意杀害参与陵墓建设的工匠被视为暴虐无道之举,这种行为必然招致后世非议。因此,极少有君主会采取如此极端手段。

历代朝廷都设有专职人员和军队负责皇陵的防护工作,有了这些防护措施,皇陵的安全自然有保障,因此也无需担心参与修建的工匠会泄露机密。从历史经验来看,皇陵被盗事件往往发生在王朝更替的动荡时期,只有在一个王朝覆灭之后,才会出现盗掘皇陵的情况。

在古代,盗掘皇家陵墓是极其严重的罪行,会招致灭门之祸,甚至牵连整个家族。因此,只要一个王朝还在延续,没人敢冒险去动皇陵的主意,否则不仅自己性命难保,还会害得所有亲属跟着遭殃。这种行为在当时被视为大逆不道,后果极其严重,所以很少有人敢以身试法。

古代修建皇陵的工匠们,其实并不像大家想象的那么悲惨。实际上,他们中的大多数人不仅能安全完成工作,还能拿到丰厚的报酬,最后顺利离开皇陵。

古时候的工匠为皇室建造陵墓时,心里也打鼓,生怕完工后被灭口。他们明白,皇室最担心的就是墓穴位置泄露,引来盗墓者。为了应对这个问题,工匠们绞尽脑汁,专门设计了一套防盗系统。他们搞出了一种机关,能让地宫大门从外面关上,但外面的人却没法再打开。这样一来,既保证了陵墓的安全,又让皇室放心不少。

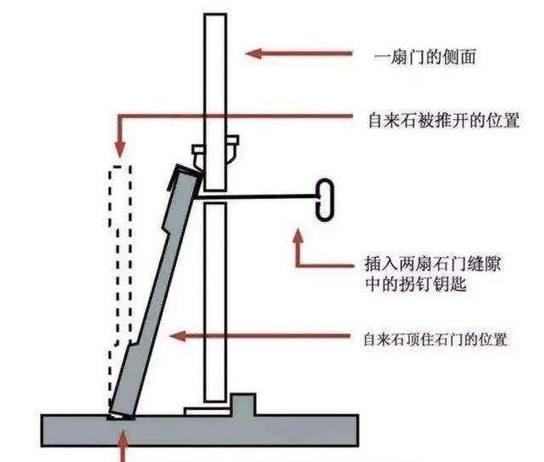

这项防盗机制主要依赖于地宫入口的石门设计。具体来说,工匠们将门轴的两端打造成球形结构,同时在两扇石门的接缝处对称地开凿了凸起的凹槽。此外,在石门内侧不远处的石板地面上,也设置了一个对应的凹槽。这种设计使得石门在关闭后能够稳固地锁定,增强了防盗效果。

在完成已故皇帝的安葬仪式后,参与封闭地宫入口的工匠们会采取一项独特的防护措施。他们将一块汉白玉石条平置于地面,使其逐渐倾斜。随着地宫石门的闭合,这块石条会借助球状轴的设计自动滚入预制的凹槽中。最终,汉白玉石条会牢牢抵住石门,形成一道稳固的屏障。

采用这种设计后,一旦地宫墓门关闭,外面的人想强行打开基本没戏,从而有效解决了皇陵的防盗难题。古人管这种墓门关闭方式叫自动门,而用来固定墓门的汉白玉石条则有个专门的称呼——自来石。

为了活命,那些负责建造皇陵的工匠们绞尽脑汁,发明了这种防贼技术。他们想,只要能让地宫的大门从外面打不开,皇室也就没理由再对他们下毒手了。这样一来,他们就能保住自己的小命。

明清两代,自动门和自来石技术达到了巅峰,广泛应用于皇家陵墓建设。这种独特的建筑工艺成为当时帝王陵寝的标准配置,几乎所有的明清皇陵都采用了这一设计。其精妙之处在于利用机械原理实现门扇的自动启闭,同时通过巧妙的重力装置确保石门稳固,既体现了古代工匠的智慧,又彰显了皇家建筑的庄重与安全。

孙殿英在民国时期盗掘清东陵的事件,充分展现了古代自动门和自来石的精妙设计。他率领部队先后盗挖了乾隆皇帝的裕陵和慈禧太后的定东陵。然而,当他们进入裕陵地宫时,却被坚固的石门阻挡,无法继续前进。这一困境凸显了古代建筑技术的卓越,即便面对现代化的盗墓手段,这些古老的防御机制依然有效。孙殿英及其团队的挫败,不仅揭示了他们技术上的不足,也反衬出古代工匠在防盗措施上的智慧与远见。

孙殿英尝试了各种手段都无法打开裕陵地宫的石门,甚至动用了古代攻城器械——冲车,但依然无济于事。面对石门的坚不可摧,孙殿英最终无计可施,只得下令使用炸药,才成功将石门炸开。

孙殿英的例子充分展示了古代自动门和自来石技术的卓越性。即使他拥有庞大的盗墓团队,并动用了攻城用的冲车,也无法强行打开地宫的石门。最终,他不得不依靠炸药才能突破这道坚固的屏障。

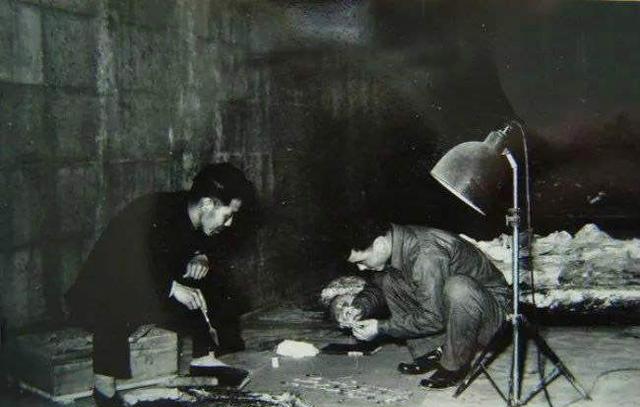

这道自动门和自来石的设计,不仅让孙殿英这样的盗墓贼无从下手,就连当代考古专家也曾被它难住。1956年,著名考古学家郭沫若推测明成祖朱棣的长陵可能藏有完整的《永乐大典》。为了深入研究,他向国家提出了发掘长陵的申请。

在获得官方许可后,郭沫若率领考古团队对明长陵展开实地勘察,为后续发掘工作做准备。然而,在勘察过程中,他们遇到了一个棘手的技术难题:始终无法准确定位地宫入口的位置。由于这一关键问题未能解决,整个发掘计划不得不暂时搁置。

在调查明长陵的过程中,意外发生了:明神宗万历皇帝朱翊钧的定陵突然塌了。看到这情况,郭沫若和历史学家吴晗觉得不能坐视不管,就向国家提出了抢救性发掘的建议。郭沫若其实还有另一层打算,他希望通过这次发掘,让团队积累实战经验,为将来更重要的明长陵发掘工作打好基础。

考古队在发现明定陵地宫入口后,立刻遇到了棘手的问题。他们和当年的孙殿英一样,面对地宫的石门束手无策。无论投入多少人力,都无法从外部打开这扇坚固的石门。这种情况让他们不得不考虑采用孙殿英盗墓时使用的方法——用炸药炸开石门。

考古团队经过深入研究,在清代的历史资料中发现了关键线索。根据这些记录,他们确认石门被称为自动门,背后依靠的是自来石结构。要从外部开启这扇门,必须使用一种特殊的工具——拐钉钥匙。这一发现为解开墓门之谜提供了重要依据。

根据历史资料记载,"拐钉钥匙"实际上是一种简易开锁工具。其制作方法很简单:只需将一根钢丝弯曲成钩状。使用时,将钩子从门缝中插入,对准门后的自来石,利用杠杆原理将石条顶起,门锁随即开启。这种工具因其独特的形状和开锁方式而得名,体现了古代匠人的智慧。

清朝的史料能留下打开墓门的方法,这得归功于明朝末代皇帝朱由检。那时候,李自成率军攻进北京,朱由检在景山上吊自杀。李自成被他的宁死不屈打动,就派人安葬了他。

由于崇祯生前未建造自己的陵墓,负责丧葬事务的官员只好将他与周皇后合葬于田贵妃的墓穴中。这座原本属于田贵妃的陵墓经过改建,最终成为了崇祯的明思陵。

然而,受限于当时的技术条件,明定陵挖掘过程中出土的大量文物未能得到有效保护。这些珍贵文物要么因暴露在空气中迅速氧化损坏,要么在20世纪60至70年代被当作"四旧"而遭到人为破坏,造成了无法挽回的考古损失。这一事件成为我国考古史上的一大遗憾,也凸显了文物保护工作的重要性。

鉴于明定陵考古工作引发的负面后果,国家调整了相关文物保护政策。自20世纪80年代起,制定了明确的指导方针,原则上不再对保存完好的古代陵墓进行主动发掘。只有在遭遇盗墓破坏的情况下,才会采取抢救性发掘措施。这一政策转变体现了对文化遗产保护的重视,旨在避免因考古活动对历史遗迹造成不可逆的损害。

为了防止皇陵被盗,古代工匠们发明了自动门和自来石这两种防盗装置。有了这些安全措施,参与皇陵建设的工匠们就能在完工后安全离开。这种设计不仅有效保护了皇陵不被盗掘,同时也确保了工匠们的生命安全,避免他们被困在陵墓中。通过这种巧妙的技术手段,皇陵的安全性和工匠的生存问题都得到了妥善解决。

古代帝王通常不愿留下残暴的名声,而且各朝代的皇陵都有精锐部队驻守,因此他们很少会采取杀害参与陵墓建设的工匠以灭口的做法。历史上,仅有秦始皇和成吉思汗等极少数君主曾实施过此类行为。其他关于处决工匠的传说,大多源自小说或民间流传的故事,缺乏历史依据。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。