实事求是胜过地图开疆,中缅边境谈判,中国为何“以大换小”

阅读此文前,诚邀您点点右上方的“关注”,既方便您进行讨论与分享,还能及时阅读最新内容,感谢您的支持。

在国人眼中,领土是最不可割让的存在,地图上的每一寸土地,都是先辈们流血牺牲换来的。

然而,在1960年的中缅边界谈判中,中国却做出了一个看似“吃亏”的决定。

放弃27,000平方公里的江心坡,换取仅156平方公里的片马、古浪、岗房。

这一决策,一度引发争议,许多人不解:为何在实力占优的情况下,中国反而做出“以大换小”的选择?

但如果仅仅从地图上的面积来衡量得失,未免过于简单。

现实往往比纸面上的疆域复杂得多。

中缅边界谈判不是一场简单的“谁占便宜、谁吃亏”的游戏,而是一场关于历史、现实与未来的权衡。

纷争百年的边界问题

中缅边界的划分问题由来已久,绝非新中国成立后才出现的争议,而是历史上长期积累的遗留问题。

云南西南部,山峦叠嶂,河流纵横,自然地理条件复杂。

在很长一段时间里,这片土地上的居民并未严格按照国界的概念进行活动,而是遵循部族传统,形成了相对松散的边界区域。

在中国古代,中央政权对边疆地区的治理一般采取羁縻政策,依靠当地土司进行管理。

云南地区的傣族、佤族、景颇族等少数民族部落,在这片土地上繁衍生息,与缅甸的土邦有着千丝万缕的联系。

但在大部分时间里,中国政府在这一地区的影响力始终大于缅甸。

明清时期,中央政权通过土司制度维持对边疆的统治,而缅甸的贡榜王朝则对部分地区进行干预,形成了事实上的中缅势力交错局面。

边界模糊并未影响双方的基本稳定,然而,当外部势力介入,这种相对平衡的状态便开始被打破。

19世纪,英国势力入侵东南亚,缅甸成为其殖民目标。

1824年至1885年,英国通过三次英缅战争吞并整个缅甸,并将其纳入英属印度的版图。

随后的殖民扩张,使英军开始逐步向云南边境推进。

英国的战略非常清晰——他们并不满足于控制缅甸,而是希望利用缅甸作为跳板,进一步渗透中国西南地区。

1885年,英军越过恩梅开江,占领了江心坡,并将其纳入英属缅甸的行政体系。

值得注意的是,这一行动并未得到清政府的正式承认。

但由于当时清政府正面临内忧外患,无力做出强烈反应,最终只能眼睁睁地看着英国完成对江心坡的实际控制。

英国为了进一步巩固对江心坡的统治,在1900年派遣调查队,单方面将江心坡划入英属缅甸的版图。

此举激起了清政府的抗议,但彼时的中国国力已经衰弱至极,最终未能采取有效行动。

清朝灭亡后,民国政府曾试图重新主张对江心坡的主权,但未获实质成果。

此后,江心坡问题长期陷入僵局。

抗战时期,滇缅公路成为中国抗战的生命线,片马、古浪等地是运输补给的重要节点。

相比之下,江心坡由于地理位置偏远,未被国民政府有效控制。

抗战结束后,国民政府忙于内战,无暇顾及边界问题,江心坡仍然处于缅甸的实际控制之下。

新中国成立后,中央政府开始系统性地处理边界遗留问题。

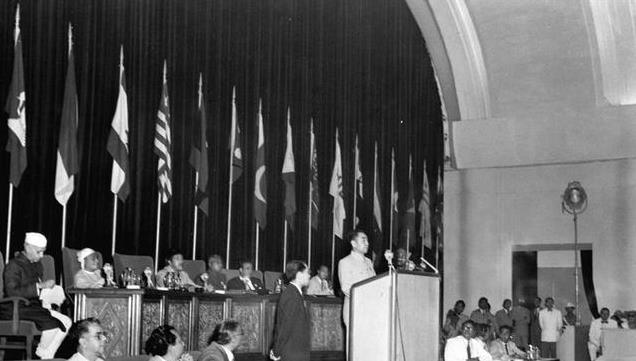

1954年,周总理在万隆会议上提出“和平共处五项原则”,强调“互相尊重主权和领土完整”,这一原则成为处理边界问题的核心基调。

在这一背景下,中缅边界问题正式被提上议程。

1956年,中缅开始进行初步谈判。

然而,由于历史上的争议,谈判进展缓慢。

缅甸方面坚持认为江心坡自19世纪末以来一直由缅甸实际控制,应该归属缅甸,而中国则主张该地区在清朝时期就属于中国。

在外交层面,中缅关系整体友好,缅甸是第一个承认新中国的国家之一,并在国际上积极支持中国恢复联合国席位。

因此,中国政府在边界谈判中采取了“和平协商、互谅互让”的态度。

最终,1960年,中国与缅甸签订《中缅边界条约》,双方同意按照历史和现实相结合的原则进行边界划分。

以27,000平方公里的江心坡为代价,中国收回了片马、古浪、岗房三个关键地区。

至此,历时百年的江心坡归属问题终于尘埃落定。

中国为何“以大换小”

中缅边界谈判中,中国“以大换小”的决策乍看之下似乎有些吃亏。

毕竟放弃了27,000平方公里的江心坡,而收回的片马、古浪、岗房仅有156平方公里。

然而,若从国家安全、民族团结、外交战略等多个角度深入分析。

就会发现这一决策并非简单的“割让”,而是一种基于现实考量的务实选择。

首先,边界问题从来都不仅仅是地图上的线条,而是关系到国家安全的核心议题。

云南省西南部与缅甸接壤,地势险峻,山高林密,民族众多,历史上便是兵家必争之地。

中国在划定边界时,必须首先考虑边疆安全问题,而非单纯的土地面积。

江心坡地区虽然面积广阔,但地处深山,交通极为不便。

该地区多为原始森林和高山峡谷,气候湿热,经济开发潜力极为有限。

从军事角度来看,江心坡地形复杂,不利于大规模驻军和补给,在近代战事中几乎没有成为战场的记录。

相比之下,片马、古浪、岗房的战略地位更为重要。

片马紧邻腾冲,是滇缅公路的重要节点,而滇缅公路在抗战时期曾是中国对外联系的重要生命线。

中国政府在边界谈判时更倾向于收回这些具有实际战略价值的区域,而不是去争夺一片难以控制的高山密林。

新中国成立之初,国家面临着多重挑战:东北有朝鲜战争的硝烟,东南沿海面临台湾问题,西部有西藏和平解放的任务。

在这种背景下,确保西南边疆的稳定成为政府的重要战略考量。

缅甸虽然是一个小国,但其国内局势复杂,政府对边境地区的控制力有限。

若中缅长期在边界问题上陷入争端,不仅可能引发小规模冲突,还会给外部势力如美国或印度提供可乘之机。

相比之下,通过谈判稳定边界,不仅可以减少军事压力,还能腾出精力应对更重要的战略挑战。

另外,历史上,中缅边境地区长期存在武装冲突隐患。

20世纪50年代,国民党残部逃入缅甸,形成“滇缅孤军”,严重威胁中国西南边境的安全。

1953年,中国与缅甸共同施压,迫使美国撤回对滇缅孤军的支持。

然而,如果中缅因边界问题发生冲突,国民党残部势力可能会再次被利用,造成更严重的安全隐患。

通过和平谈判划定边界,中国不仅消除了与缅甸的潜在矛盾,也为共同打击边境武装势力提供了合作基础。

1960年中缅签订边界条约后,双方联合对边境地区进行整顿,极大地削弱了国民党残部的影响力,确保了中国西南边境的安全稳定。

多重因素的考量

与此同时,中缅边境地区居住着大量少数民族,其中包括傣族、佤族、景颇族、德昂族等。

这些民族长期在中缅两国交界地区生活,通婚频繁,文化习俗相近,难以用现代国界划分清楚。

如何在边界划定过程中妥善处理民族问题,是中国政府必须考虑的重要因素。

如果中国坚持收回江心坡,那么当地的少数民族将被迫接受新的行政管辖体系,可能会引发不满,影响民族团结。

相反,中国通过谈判换取了片马、古浪等地区,而这些地区的少数民族更倾向于归属中国,因而边界划分后社会秩序更为稳定。

而且,中国政府在边界划定时采取了“互谅互让”的态度,有助于增强边境少数民族对政府的认同感,避免因边界问题导致族群对立。

此外,中国与缅甸政府在边境地区开展了一系列合作,如贸易互市、民族文化交流等,进一步促进了中缅边境地区的稳定与发展。

1954年,周总理在访问印度和缅甸时,与两国共同提出了“和平共处五项原则”。

其中包括“互相尊重主权和领土完整”“互不干涉内政”等重要外交原则。

中缅边界谈判的成功,正是这一原则的具体体现。

通过和平谈判解决边界争端,中国向世界展示了自己是一个负责任的大国,而不是依靠武力扩张的国家。

当时,缅甸在国际社会上具有一定影响力,特别是在亚非国家中享有较高声誉。

通过与缅甸友好解决边界问题,中国在国际上赢得了更多的道义支持,为日后恢复联合国席位铺平了道路。

事实上,在1971年中国恢复联合国合法席位的投票中,缅甸便投下了赞成票。

除了缅甸,中国还与印度、越南、老挝等多个邻国存在边界争端。

如果中国在缅甸问题上采取强硬立场,可能会引发连锁反应,使得其他国家也对中国采取敌视态度。

相比之下,通过谈判解决中缅边界问题,不仅可以树立良好的外交形象,还能减少与周边国家的矛盾,为未来的外交谈判积累经验。

综合来看,中国在中缅边界谈判中“以大换小”,并非单纯的让步,而是基于国家安全、民族团结、外交战略等多方面的考量。

江心坡虽大,但难以控制,战略价值有限;片马等地虽小,却对中国西南边境的安全至关重要。

通过谈判,中国不仅确保了关键地区的主权,还稳定了边疆,促进了民族团结,同时也在国际上树立了负责任大国的形象。

这种务实的边界政策,远比单纯追求“地图上的扩张”更加重要。

参考文献:

愚君看天下|中缅两国是如何解决边界问题的.于洪君.2019年02月20日

杨勉,and 张乐. "中印、中缅边界问题截然不同处置结果的背景与原因分析."东南亚研究.06(2015):43-55.

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。