在一个书咖啡馆的角落里,一群文学爱好者正争论不休。

话题从诺贝尔奖说到莫言,每个观点都有力地证明着自己的立场。

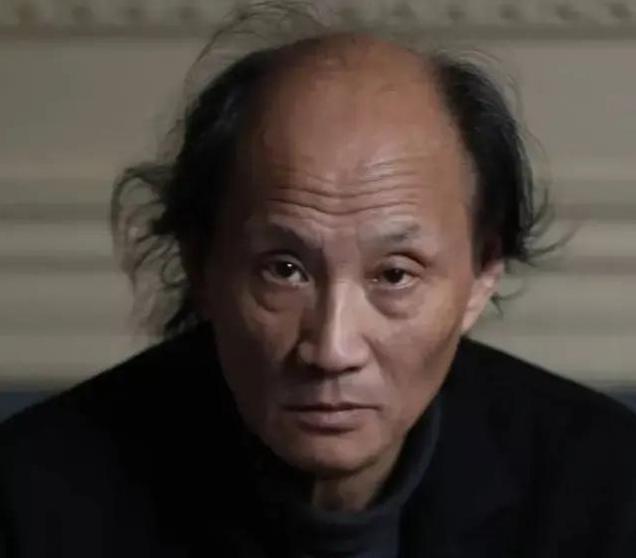

有的人因“魔幻现实主义”而对莫言赞不绝口,认为他的作品深刻地揭示了中国的乡土历史和人性深处,而他获得诺贝尔文学奖更是将中国文学推向了世界舞台。

但是,也有人认为他的风格过于偏离传统,无法让每个读者产生共鸣。

这种争论不仅存在于这家咖啡馆,也在文学界持续发酵。

莫言,其实不只是获奖让人关注,他的代表作《红高粱家族》以一种独特的视角把个人记忆转化为集体记忆,将中国乡土气息浸透至全球读者的心中。

他将民间故事与历史事件相结合的方式,既真实又富有想象力,让读者不得不思考历史与现实之间的联系。

他不仅仅是在写故事,更是在用文字探寻民族的精神世界。

这正是莫言屡次被重点评选的原因之一,但这种风格的文学是否能够普遍被接受,仍然值得讨论。

余华,另一位备受瞩目的作家,以其直白而引人深思的笔触同样让人印象深刻。

相比于莫言的历史重构,余华更多关注的是个人的生存哲学。

他的作品《活着》这本书能让人在悲剧中找到一点点温暖与生的勇气,你理解为生活的苛刻剖析,也能感受到人性的复苏。

一个下午,在一次文学讲座上,一位年轻的读者问余华为什么他的故事总是如此苦涩。

余华回答说:“生活有时候就是苦的,但在那份苦涩中,我们能看到真实的自己。”这句话似乎道出了余华作品最大的特点:他以简洁的叙述掩盖复杂的人性图景,展现出生活里那些不容忽视的真相。

乡土与现代:贾平凹的精神困境贾平凹,他的小说总是在我们熟悉的乡土环境中拉开帷幕。

一片秧田或是一个古炉,仿佛都是他文学世界的背景,这些场景因为其熟悉而带着温度,却因故事情节承载了许多不言而喻的痛苦。

一次亲友聚会中,有人提到贾平凹,大家随之沉默。

他的作品虽以传统笔法呈现,却让人看到了乡土社会内部的变革与此间痛苦。

通过他的《废都》和《秦腔》剧烈地展现了人性的挣扎,使人深思乡土中国如何面对现代化的冲击。

贾平凹的细腻笔触揭示了乡村面貌的变迁,它们不仅仅是故事的舞台,更是尝试表达一种大时代变迁中的精神困境。

他的笔下,文化的断裂与保留显得如此矛盾而重要。

争议与遗珠:谁才是当代文学的领军人物?

文学评选从不缺乏争议。

一个周末的线上沙龙,一位评论家提到那些未能入选“十大”的作家——残雪和刘震云等。

他们也拥有不容忽视的文学价值,但由于视角的独特性或作品影响范围局限,常常在大评选中难以傲视群雄。

这些遗珠在文学海洋里悄然闪烁,有的可能仍需时间沉淀,才能在时代的镜面里显露出真正的光芒。

不论是残雪的实验性写作,还是刘震云的民间哲学,这些不同的声音都在丰富中国文学的多样性。

这个评选过程,或许让我们了解到文学的复杂性,那些榜上有名的与未入选的作家,都有其存在的意义。

文学并非单一标准衡量,而是通过开放的视角来审视每一个作家的贡献。

中国文学犹如一幅丰富多彩的画卷,每位作家都是其中的一笔勾勒。

无论莫言、余华、贾平凹如何引发讨论,或是那些“未入选”者如何被人惋惜,这些都在激荡我们对文学评选标准的思考。

文学的本质不是评判,而在于开放多样的探索。

在每个读者心中,总有一个独属于自己的“十大作家”。

这次的评选结果,固然不是唯一,但却如一本打开的书籍,引导我们对文学多元价值的探寻。

正如莫言所说:文学就是寻找,在黑暗中寻觅光亮。

希望每一次的争论与思考,能为我们带来新的启发。