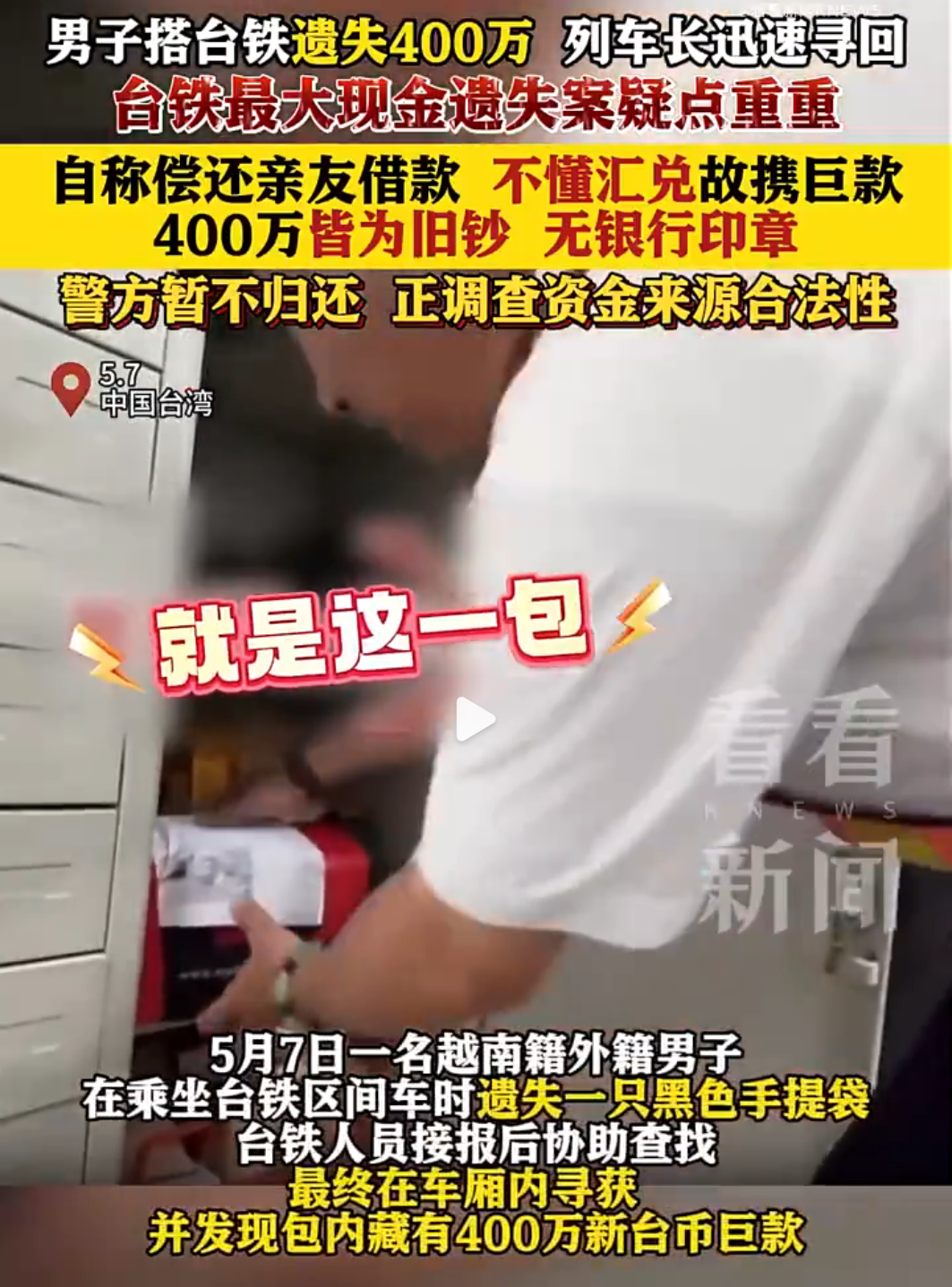

400 万巨款地铁遗失,警方 “不归还” 决定引争议,背后隐情大曝光

近年来,围绕遗失物处理的争议屡屡成为社会焦点。从台湾台铁车厢内400万新台币现金的“乌龙失物”到大陆多起手机、现金拒不归还引发的诉讼,这些事件不仅考验着法律制度的完善性,更折射出不同社会环境下道德与规则的碰撞。当遗失物跨越了简单的财物范畴,涉及跨境资金流动、法律管辖权差异时,其处理方式往往成为观察社会治理能力的特殊窗口。

台湾400万现金事件的核心矛盾并不在于“归还与否”,而在于对巨额现金流动的合法性审查。 胡姓男子携带的旧版纸币未加盖银行印章,这种非常规特征触发了台湾地区反洗钱机制的预警。台铁人员与警方的审慎态度,实则体现了对地下钱庄、跨境非法资金转移的常态化监管。

类似情况在大陆亦有体现:2023年深圳机场曾截获装有380万元人民币现金的行李箱,经查系地下钱庄资金,最终启动反洗钱调查程序。这反映出两岸对现金异常流动的监管逻辑存在共性,即当失物涉及可疑金融活动时,警方有权暂扣调查,这与普通失物的处理存在本质区别。

在常规失物处理层面,两岸法律体系的差异直接影响了民众行为选择。台湾民法赋予拾得人最高10%的报酬请求权,这一制度源于日本《遗失物法》,旨在通过经济激励提高归还率。但实际操作中常引发道德争议,如2021年台北捷运站发生拾得人向外国游客索要30%报酬的纠纷,最终经调解收取法定上限。

而大陆《民法典》第314条虽未禁止自愿给付酬金,但明确规定拾得人不得以未获报酬为由拒绝返还。这种制度差异导致大陆拾得人更倾向于通过协商获取“感谢费”,例如2022年成都某小区保洁员捡到装有5万元的手提包,经民警协调获失主自愿支付5000元酬谢,该案例既符合法律规定,又维系了传统道德倡导。

技术手段的介入正在重塑失物处理模式。台湾警方在2023年台中20万现金失窃案中,通过智能监控系统在2小时内锁定拾得人轨迹;大陆武汉地铁在失物管理方面已形成一套高效的信息化处理体系,武汉地铁在官方微信公众号“武汉地铁运营”中设置了“失物招领”功能模块,乘客可通过该平台按线路、站点、丢失时间等条件进行精准查询,或直接搜索物品关键词(如“黑色背包”“笔记本电脑”)。

系统会将各车站登记的失物信息汇总展示,方便失主比对认领。例如,2025年春运期间,一名乘客通过该平台成功匹配到装有护照、现金的手提包4实现跨站点联动查询。这类技术升级不仅提高寻回效率,更关键的是构建了完整的证据链。这些案例表明,现代科技正在填补法律执行中的证据空白,使得“拾金而昧”的成本显著增加。

跨境失物处理则暴露出法律衔接的复杂性。当胡姓越南籍男子在台铁遗失巨款时,其外籍身份叠加资金跨境属性,使得调查需协调移民署、金融监管等多部门。类似情况在大陆涉外失物中同样存在挑战:这类事件凸显出,在全球化背景下,传统失物处理规则面临数字货币、跨境流动等新型态的冲击。

公众认知的演变同样值得关注。台湾年轻世代对“依法索酬”接受度较高,社交媒体上常见教授如何合法主张拾得物权利的攻略;而大陆“水滴筹”等平台则出现反向创新——某大学生开发的小程序将地铁失物信息与人脸识别结合,失主认领时需捐赠任意金额给公益项目。这种将传统美德与现代技术、公益结合的模式,或许为破解“要酬金伤感情,不要酬金损权益”的伦理困境提供了新思路。

在法律制度与技术手段持续升级的今天,遗失物处理早已超越简单的“归还与否”,成为检验社会综合治理能力的试金石。台湾400万现金案引发的讨论,大陆多起判例积累的经验,都在推动着相关规则的细化与完善。

未来的突破点或许在于建立更智能的失物招领平台,将区块链技术应用于权属证明,或是制定跨境失物处理的国际公约。但无论技术如何进步,如何在法律强制与道德自觉间找到平衡点,始终是文明社会需要解答的永恒命题。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。