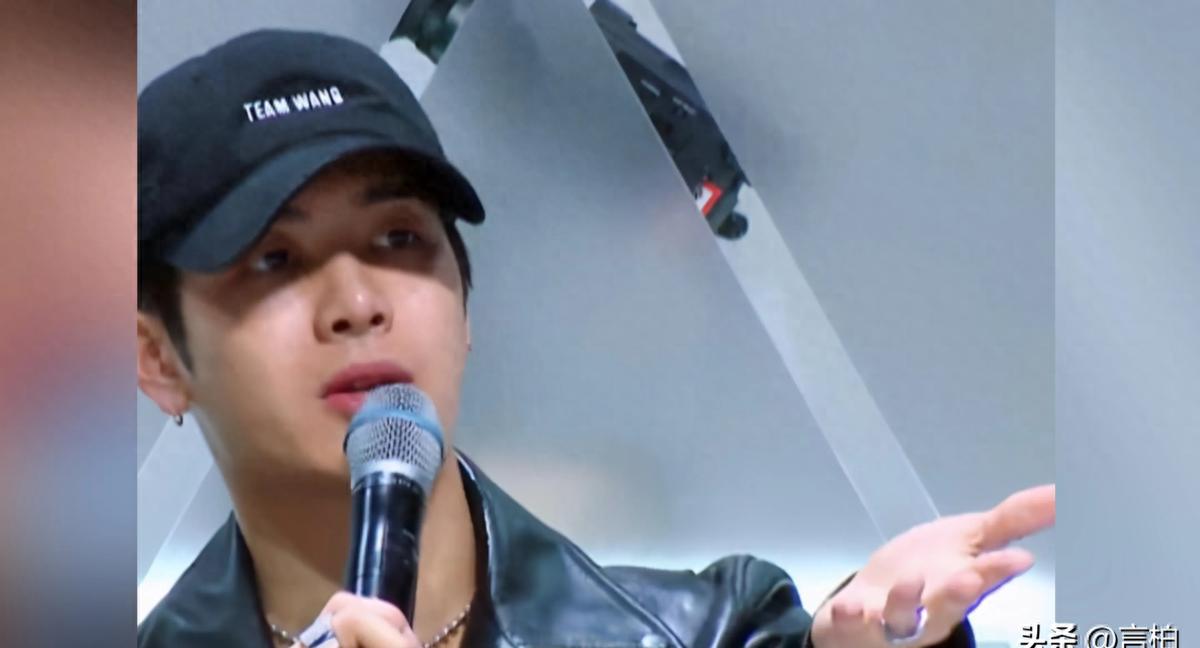

2023年夏末的某次品牌活动,王嘉尔对网红Speed那句轻声的"别对粉丝说'让开'",犹如投入平静湖面的石子,在社交媒体掀起千层浪。这个看似普通的提醒场景,在抖音平台获得2.3亿次播放,微博相关话题阅读量突破8亿。这场"边界感之争"背后,折射的不仅是偶像与粉丝关系的微妙平衡,更是一场关于数字时代社交礼仪的认知革命。

Speed标志性的"Move!"手势曾助其三个月涨粉2000万,这种美式街头文化中常见的互动方式,在跨文化传播中遭遇了意料之外的水土不服。根据字节跳动研究院《2023短视频文化碰撞报告》,类似文化误读事件较三年前增长470%。就像当年"黑人抬棺"视频在国内引发的争议,看似简单的肢体语言,在流量加持下都可能演变为价值观的激烈碰撞。

在TikTok拥有8900万粉丝的Charli D'Amelio,去年因未回复粉丝留言遭遇大规模脱粉,最终不得不在直播间公开道歉。这印证了哈佛大学《Z世代数字社交白皮书》的结论:95后群体将线上互动视为现实社交的延伸,对"数字礼仪"的敏感度是前代的3.2倍。当Speed用街头文化中的随性方式互动,他或许没意识到,在算法构建的拟态环境中,每个动作都会被千万倍放大解构。

这种代际认知差异造就了独特的"数字社交代沟"。清华大学传播学院的最新研究显示,00后粉丝群体中,68%认为偶像应该保持"友好的疏离",而80后粉丝群体中,这个比例仅有29%。就像虚拟偶像A-SOUL刻意保持的"次元壁",年轻一代正在用新的规则重建社交边界——既渴望亲密互动,又需要安全距离。

流量江湖的生存法则进化王嘉尔的提醒之所以引发共情,恰恰暗合了行业规则的悄然转变。根据《2023中国娱乐产业报告》,艺人因"宠粉过度"导致的公关危机,较五年前增长320%。刘德华保持38年"合影永远双手背后"的肢体语言,王一博在接机时坚持的"三米安全距离",这些细节正在形成新的行业标准。

某MCN机构培训手册显示,新人网红必须接受"数字礼仪工作坊",学习不同场景下的互动尺度。就像直播带货顶流李佳琦会在展示商品时说"宝宝们往后站点",这种经过设计的亲切感,实则是精密计算后的安全区设置。当野生网红遭遇职业偶像,本质是两种生存哲学的碰撞——原始流量冲动与工业化偶像体系的对抗。

社交文明的范式转移启示这场争议最值得玩味的,是网友自发创作的"边界感"二创视频。在B站,某UP主将中外偶像互动方式做成对比视频,获得480万播放量。评论区的高赞留言写道:"我们不是要造神,只是希望被当成人来尊重。"这种集体意识的觉醒,呼应着社会学家项飙提出的"附近的重建"——在算法消解现实社交的当下,人们愈发渴望建立有温度的连接规范。

虚拟偶像洛天依的开发者曾在采访中透露,他们为AI设定了"主动后退半步"的交互程序。这种数字世界的前瞻性设计,或许能给现实社交启示:当技术让亲密触手可及,克制的智慧反而更显珍贵。就像故宫博物院调整参观路线后,游客反而能更好欣赏建筑之美,适当的边界设置从来不是疏远,而是对关系的滋养。

结语王嘉尔与Speed的这次碰撞,恰似数字文明进程中的一块活化石。当我们讨论"Move"该不该说时,本质上是在探索:在屏幕消融现实边界的时代,如何重建有尊严的社交礼仪?或许答案就藏在《人类简史》作者赫拉利的新观点里——未来社会的核心竞争力,将取决于我们制定数字时代社交契约的智慧。

此刻,我们每个人都是这场文明实验的参与者。下次举起手机拍摄时,不妨多思考半秒:镜头那端的人,是可供消费的流量符号,还是值得尊重的生活主角?这个问题的答案,或许将决定数字文明真正的温度与高度。