刘秀,一个曾经落魄的皇族后代,到底是怎么一步步爬上高位的?他这辈子到底经历了啥,为啥这么传奇?而且,为啥他死了上千年,大家还在夸他?接下来,咱们就来聊聊刘秀这神奇的一生。

【没落的皇室贵族】

大多数情况下,大家可能都觉得皇室成员那肯定是大把财富,啥都不愁。但西汉末年可不是这么回事儿,甚至这种情况可能还得往前捯饬更早一些。

刘邦打下大汉江山后,从秦朝短命这事儿上学到了教训。他觉得,得封几个诸侯王,好帮着保护皇室。不过呢,那些不是刘家人的王,虽然本事大,但问题也不小。就算是在刘邦管着的时候,也有好几个这样的王想造反。

刘邦曾琢磨着,要让自家姓刘的人当王,好稳住这天下。可问题是,他的娃们要么本事不够,要么年纪太小,至于那些亲兄弟,更是没法指望。

不过说到底,这天下还是姓刘的。刘邦到了后来,还是把几个亲生的儿子封到各地当了王。他还搞了个仪式,杀了白马发誓:“只要不是姓刘的称王,天下人一起攻打他。”

刘邦同时也琢磨着,要是那些封出去的刘姓亲戚在自个儿的地盘上势力壮大了,说不定会落得跟以前的周天子一样的结局。所以,他决定对诸侯国在政治、经济、军事这些方面,都得狠狠地限制一把。

另外,还特地派了得力大臣去管理诸侯国王室的教育,盯着他们,不让诸侯国有机会膨胀。同时,也让诸侯们按照规定时间来拜见皇帝,跟皇帝说说自己领地里的事儿。

结果是这样的,同姓的那些诸侯王确实安分了很长一段时间。跟汉初那会儿封的异姓王完全不同,那时候“十年里头,叛乱不断”。

不过呢,有些诸侯的封地原本就大,日子一长,他们封地里的王室和大臣们就坐不住了。这些人干脆学起中央那一套,搞起了小朝廷。不光如此,他们还偷偷摸摸地煮盐炼铁,自个儿铸钱。

汉文帝刚坐上皇位没多久,就发现那些诸侯国的势力已经大到不好控制了。于是,他听了贾谊的主意,决定通过分割土地的方式,一步步减少那些势力大的诸侯国的力量。

再说了,一开始封的那些诸侯国,虽然都是刘家的亲戚。但时间一长,他们跟朝廷的血缘关系就慢慢淡了,对朝廷的感情也没那么深了。

后来,汉景帝见状,也开始给自己的亲骨肉们分封领地,好跟那些不再亲近的诸侯国对着干。那时候,整个天下,除了朝廷,已经有了二十多个诸侯国了。

另外,汉景帝也琢磨着用上晁错的办法,使劲削弱诸侯的势力。但没想到,事情没按预想的来,中央刚宣布要削藩,诸侯国那边就炸了锅,没多久,吴王、楚王这些人带头,闹出了“七国之乱”。

尽管叛乱在短短数月内就被迅速镇压了,但这场家族间的自相残杀,还是让朝廷不得不重新审视起对诸侯国分封制度的考量。

汉武帝坐上皇位后,立马照着主父偃的办法,在诸侯国里搞起了推恩令。就是说,以前的诸侯王死了,不光嫡长子能接班,其他的宗室子弟也能捞点好处,这好处里头,自然就有土地。

后来,诸侯国越分越多,但地盘却越来越小。到了后面,那些大国也就管着十几个城池,小国更是只有几十里的地方。更别提中间还夹着好多郡县,这让诸侯国的势力又弱了不少。

刘家的后代们,原先那可是高高在上的皇族血脉,可日子一长,他们就变得跟普通人没啥两样了,越来越不起眼。

这里面肯定少不了咱们的主角,刘秀。

【奋起起义的刘氏兄弟】

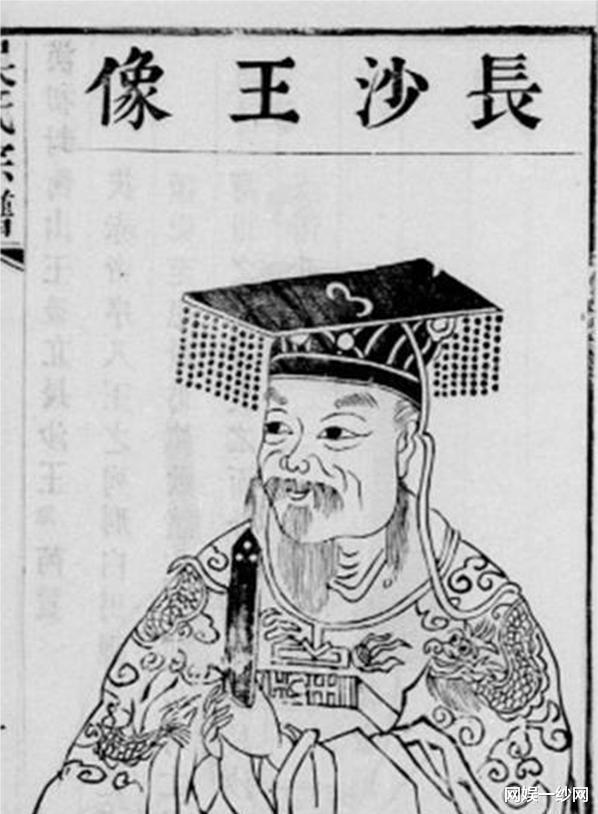

刘秀呢,他是汉朝开国皇帝刘邦的第九代后人,往前数五代,他的老祖宗是长沙王刘发。说起来,他们家族以前那可是响当当的,但轮到他老爹刘钦时,就只能当个济阳县的小县令,混成了个不起眼的小角色。

就算当上了县令,他们家也没能一直保住这个官位。刘钦在刘秀九岁那年,就在任上去世了。这样一来,刘秀和他的兄妹几个,全都变成了普通人。还好南阳的叔父伸出了援手,收留了他们,不然他们可能就真的无家可归,流落街头了。

史书上说,刘秀特别爱干农活。记得那年南阳大旱,好多地都没收成,但刘秀他们家的田却还能产出粮食。这说明刘秀在农业上真的有两把刷子,跟他哥刘縯整天结交江湖好汉的作风完全不同。

要是那时候汉朝一切顺顺利利的,他可能就跟自己原来打算的那样,当个保卫京城的金吾将军,然后娶了他一直特别喜欢的阴丽华。

或者就像普通老百姓那样,当个不问世间纷扰的乡下老汉,和农田打交道直到老去。

王莽夺了汉朝皇位后,世间乱成了一锅粥。刘縯这人性格豪爽,哪甘心一辈子当老百姓,他立马就张罗人手,起兵造反。他还跟那时候正火的绿林军搭上了伙。

刘秀在经过一番深思熟虑,仔细研究了当下的局势后,才下定决心加入到起义的大军里。想想当初刘縯刚开始起义那会儿,他们家的亲戚子弟们一个个都躲得远远的,根本不想跟着掺和。

当人们瞧见刘秀也投身起义,还穿上了将军的战袍,大伙儿立刻心悦诚服,一个个都跑去追随他了。

不过刘秀可不是那种只懂农活的糙汉子,他早些年跟几个族兄一起跑到长安求学,专攻尚书和春秋这些经典。那时候,也就十几岁的他,借着在长安念书的机会,算是真正开了眼界,还认识了不少能人异士。

这里面包括了帮刘秀打天下的云台二十八将里的头一号人物邓禹,还有后来给刘秀稳固江山的“神童”张堪。

看得出来,刘秀当年那番“要做官就得做执金吾,娶老婆就得娶阴丽华”的感慨,并不是出自一个胸无大志的小伙子。实际上,他就像自己的名字那样,心里头藏着一股子秀气,有内涵。

他伯母以前提起过,说刘秀小时候特别老实可靠,不怎么跟人闲聊,就是直性子加上脾气好。由此可见,小时候的刘秀就是个内向沉稳的孩子,很有那种读书人文雅带兵的气质。

这就和哥哥刘縯完全不同了,他总喜欢出风头,根本不懂得收敛。

刘縯是那时候南阳起义真正的带头人,他通过几场战斗赢得了不少名声和实力。不过,起义军里还有个叫刘玄的头头,他的声望更高,实力也比刘縯和刘秀两兄弟强出不少。

后来,刘玄就被大家选为了头儿,还给了他一个称号叫更始帝。反观刘縯呢,就只是个大司马。这事儿肯定让刘縯手下的那些南阳兄弟们心里不痛快。

刘玄心里明白,刘縯这人绝不会愿意居于人下。所以后来,他就开始一步步地削弱刘縯的力量。到最后,他干脆找了个理由,把刘縯给处死了。

听到哥哥去世的消息,刘秀的反应出奇地淡定。他没怎么露出伤心难过的样子,从颍川赶回来奔丧时,说话带笑,跟平常一样,就好像去世的那个人跟他没啥关系似的。

刘玄呢,他被刘秀装出来的样子给搞迷糊了,心里头还觉得对不住刘秀。于是呢,他就把刘秀提拔成了破虏大将军,还给了他武信候的封号。

刘秀终于在那时候,把心里一直想着的那位美女阴丽华娶回了家。不过这时候的他,已经不想再当个普通的执金吾了。

刘秀的那些能耐,尤其是他能那么沉得住气,再加上他以前军事和政治上的出色表现,让刘縯的手下们看在眼里,心里头也服了。于是,他们一个个都转而投奔到了刘秀的旗下。

大家都知道,老是跟着刘玄混,最后可能就跟刘縯一个下场。正好现在更始政权刚建立,好多地方的大佬都还不服气,没打算低头呢。

河北那地方特别重要,老早以前就有童谣说“成败关键,全看河北”。要说谁能去河北最合适,那肯定是刘秀。但问题是刘秀名声太大了,连更始帝刘玄都心里犯嘀咕,拿不定主意了。

后来,刘秀手下的将领冯异想了个法子,他拿出大笔钱财去收买当时的左丞相和尚书,这才帮刘秀争取到了管理河北的任务。不过呢,刘玄虽然同意刘秀去河北,但给他的人马却不多。

刘秀带去的,大都是他路上一个个挖来的能人,还有那些听到他的名声后主动投奔的战士。

刘秀到了后来,充分利用了河北的地理位置优势,成功摆脱了更始帝刘玄的束缚。他靠着自己是宗族成员的身份,以及在昆阳大战中立下的威名,一点点壮大自己的力量,等待合适的时机采取行动。

邓禹这个部将,直接跟刘秀说:“现在咱们得赶紧招揽能人异士,让老百姓们高兴,像高祖那样建功立业,救大家于水火。”说白了,刘秀他们这时候已经打算干票大的了,就是还差点机会。

打败王朗,收复河北地区后,刘秀的团队实力又上了一个台阶。大量的土地、人口和财富开始不断涌进刘秀的团队里。

刘玄一直提防着刘秀,这时才意识到刘秀已经成了个大麻烦。他一边给刘秀封了个萧王的头衔,一边又叫他交出手里的兵权。

这时候的刘秀,哪还会老老实实听话。他不仅干掉了刘玄手下的幽州牧,还一把抓过了北方那些军事力量雄厚的郡县大权。接着,他又不停地去打其他农民起义军,把几十万的军队都收编到自己旗下,让自己的势力越滚越大。

当赤眉军和其他反叛势力向更始帝发起进攻时,他把手下最厉害的部队都撤走了,就想看着他们打个你死我活。刘秀呢,他亲自带着大军继续往北走,一路打败了不少地方的土豪恶霸和农民起义军。

更始帝的统治越来越不稳,而刘秀的队伍却越来越壮大。后来,他们直接把更始帝刘玄给推翻了,刘秀自己称帝,建起了东汉王朝。

跟那时候好多农民起义队伍比起来,刘秀不光想着要建立自己的王朝,还真就惦记着把老百姓从苦难里拉出来。这跟他那些当时四处横行、欺压百姓的起义军,简直就是两码事,差别太大了。

那时候,大伙儿瞧见刘秀的军队,无不惊讶,心想居然还能亲眼目睹到大汉昔日的雄风。

【文韬武略兼备】

刘秀有个大优点,就是用人不疑。他特别看重找人才、用人才这事儿。所以,他专门让邓禹去挑人才,邓禹只要推荐谁,刘秀二话不说,马上就会重用那个人。

就算吴汉不是一开始就跟着南阳集团的铁杆心腹,刘秀在用他的时候也是一点不含糊,就像云台二十八将里排第二的吴汉那样,刘秀对他非常信任。

吴汉一开始既不是刘秀北上时的铁哥们,也不是南阳集团里的核心成员,他家境挺普通的,以前就是靠卖马来过日子。不过呢,邓禹把他推荐给刘秀后,他很快就当上了大将军。

刘秀不光在用人上胆大心细,他还老是亲自上阵,给手下们树榜样。

碰到打仗打了败仗、身处险境那会儿,刘秀碰巧遇到了自己的妹妹,他赶紧把她拉上马,两人同骑一匹马逃跑。说起来,刘秀的老祖宗刘邦,在遇到危险时,可是亲手把自个儿的儿女从马车上赶下来的。

《史记》里头讲了这么个事儿:“楚国的骑兵追赶汉王,汉王急了,把孩子孝惠和鲁元往车下推。滕公见状,赶紧下车一次次把他们抱回车里,这样反复了三次。”

刘秀碰到部下被大军围困的情况,二话不说就跳上马背,带着兵马就往前冲,硬是把被困的部将给救了出来。

看看历史书,挺有意思的,好多皇帝碰到大难,经常扔下老婆孩子自己跑。但刘秀这家伙不一样,他老喜欢冲在最前面,救人于水火。这事儿,你让当时的那些英雄好汉们怎么不服,怎么不跟着他呢?

另外,刘秀对待以前的对手,那可是相当宽容。

朱鲔以前当过绿林军的一个头头,在刘玄和刘縯对着干那会儿,他站队刘玄,不光如此,他还死命劝说刘玄把刘縯给杀了。这事儿吧,跟刘秀结下了杀兄的大梁子。

当年刘秀要去河北的时候,朱鲔可是拼了命地反对。他们俩那时候的梁子,结得可大了,简直就是有你没我那种。

就算是这样的人,刘秀也打算招他投降。对于朱鲔的担心,刘秀直接说:“干大事的人,不会计较小仇小怨。朱鲔你现在要是投降,官位爵位都能保住,更别说惩罚了。这有条河在这儿,我刘秀说话算话,绝不反悔。”

朱鲔投降后,刘秀真就没反悔,直接给了他扶沟侯的封号,后来又让他当了少府。

大家最常提起的是,刘秀一统天下,真正当上皇帝后,是怎么安排那些一开始就跟他打天下的将领们的。他给了这些将领们很好的待遇,让他们有的继续领兵打仗,有的则负责治理国家。刘秀的做法很公平,让那些跟着他出生入死的兄弟们,都得到了应有的回报。他没有忘记任何一个功臣,每个人都按照他们的功劳和能力,得到了相应的位置和权力。这样一来,大家心里都很高兴,也更加愿意为刘秀效劳。刘秀的这一手,确实玩得漂亮,既稳定了军心,又让国家得以安定发展。

开国皇帝们面对那些战场上拼杀出来的骄勇武将,通常会选择杀或撤职两种手段。朱元璋建立明朝后,基本把以前的战将们都处理掉了。而宋太祖赵匡胤呢,他用的方法就比较柔和,就是大家熟知的“杯酒释兵权”。

刘秀眼前有个挺直接的选择,凭他的本事和手段,搞定这事儿根本不难。但他还是挑了个不那么激烈的路子,跟他老祖宗刘邦的做法大不一样。

将领们大多被送回了各自的封地养老,像邓禹这些特别有能力的,虽然还被留在朝廷帮忙,但手里的实权已经大大减少了。

尽管后来有些立下大功的人变得骄傲横暴,不守法度,刘秀却没有借此机会去惩罚他们。顶多就是对他们进行严厉的责备,要是情况真的严重了,他才会削减他们的封地,剥夺他们的侯爵爵位。

刘秀心里头有本账,他不咋想让那些跟着自己南征北战的将军们过多掺和朝政的事儿,主要是想给他们挡挡风雨,保全他们。

刘秀刚当上皇帝那会儿,心里就琢磨着要变法革新。可这一改,肯定得有人利益受损。与其等他们以后被政治的风浪卷进去,搞得自己站不住脚,还不如早点儿撤出这个是非圈子,图个清静。

说到两汉时期,刘秀那绝对是个出类拔萃的皇帝。无论是文化治理、武功建树,还是其他方面,他都表现得相当出色。正是因为刘秀搞了个光武中兴,后面才有了明章之治的繁荣局面。