司马迁在《史记》中对卫青的描述缺乏重视?说贬低或许过于片面,但确实未给予充分关注。在《史记》的记载中,司马迁对卫青的叙述并未过分贬低,但也不能说给予了足够的重视。事实上,从文本中可以看到,对卫青的描写相对简略,没有像对其他一些人物那样进行深入刻画和详细叙述。这并不是说司马迁有意贬低卫青的功绩和地位,而是从整体布局和叙述重点来看,卫青的形象并未被突显出来。因此,我们可以说,在《史记》中,司马迁对卫青的描述确实没有给予像对其他重要人物那样的重视,但也不能简单地归结为贬低。

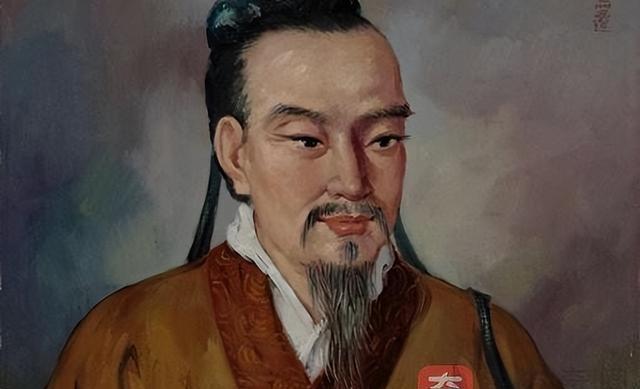

司马迁所描绘的卫青,仿佛一座历史尘埃中的古老石碑,虽文字简练,却难掩其深沉底蕴。在《史记》的记载里,这位抵御匈奴的英雄将领,其笔墨并未充分展现其卓越功勋。这种叙述方式背后,蕴含着史学家个人情感与时代背景的复杂交织,比单纯的评价更具深思之处。

司马迁的孤立感根源于他特有的价值观体系。在《卫霍列传》里,卫青与霍去病虽同被记载,但叙述的重点显然偏向于后者年轻时的英勇事迹。这种处理方式体现了司马迁的审美偏好——他更倾向于描绘悲剧英雄和个性鲜明的人物。卫青那谨慎且谦逊的特质,使他完美融入了汉武帝的军事体系中,就像一个精密的部件,难以凸显其独特之处。相比之下,霍去病那句“匈奴未灭,何以家为”的壮志,以及他在河西走廊的迅速突袭,更符合司马迁对传奇故事的追求。这种写作上的差异,实质上是对两种军事将领类型的不同价值评估,而非有意贬低卫青。

史家心中难以磨灭的伤痕,在文字间隐约显露。司马迁因李陵事件遭受宫刑,这一经历让他对汉武帝时期的军事体制抱有深刻疑虑。卫青,作为武帝军事蓝图的忠实执行者,其形象与皇权紧密相连。在撰写历史时,一旦提及卫青七次出征皆胜的战绩,便自然而然地引出对战争背后牺牲的深思:河南之战后,数十万民夫命丧战场;漠北决战中,伤亡情况虽未详述,但沉重的代价如影随形。这种含蓄的叙述方式,实际上是司马迁对战争根本意义的哲学性考量。

外家背景的标签作用构建了一个独特的叙述模式。卫青由平阳公主的骑从到成为朝廷重臣的飞跃,原本是一段极富转折的人生经历,但在司马迁的笔下,这一过程被精炼地归结为某种“生存策略”。这样的叙述并非意在贬低卫青的才干,而是反映出汉代史学家对权力来源的审慎态度。通过与《佞幸列传》中的对比,卫青的战功越是显赫,就越突显其出身的独特——他不得不通过远超常人的军事成就来回应那些关于其背景的潜在非议。这种生存挑战本身,便蕴含了对历史的深刻反思。

历史的世代传承在此展现出独特的内在张力。在《汉书》中,班固重新塑造了卫青的形象,并特意加入了他某些“被忽略的事迹”,这从侧面反映了司马迁在叙述中的含蓄之处。相比之下,在《史记》中,卫青的形象显得相对“简略”,这实际上是历史叙述中的一种选择性强调:司马迁更多地聚焦于李广的悲剧人生,而卫青则成为了体制成功背后较少被言及的陪衬。这种叙述上的权重分配,实质上隐喻了汉武帝时期文臣武将之间的关系——卫青越是完美地充当着体制内的角色,就越凸显出个体在庞大帝国体系中的异化现象。

现代人再次审视卫青的篇章时,应摆脱单纯肯定或否定的思维局限。司马迁在描述时展现的克制,实际上为后世读者提供了广阔的解读余地。在元狩四年漠北决战的叙述中,他通过并列手法,隐晦地表达了对战争得失的冷静评估。而在元封五年百官劝进时,卫青的沉默,则反映出武将阶层在政治上的深思熟虑。这些分散在文中的线索,需要联合《平准书》与《匈奴列传》的内容,进行综合解析,才能深刻理解司马迁对这位帝国将领复杂而多维的看法。

卫青在《史记》中的描绘,类似于汉代墓室壁画边缘的侧影,虽非画面焦点,却是支撑整个故事框架的关键元素。研读敦煌悬泉置出土的汉代公文,以及在居延汉简中发现的戍卒抄写的卫青军事策略,我们能体会到司马迁笔下克制叙述之外,那个时期人们对卫青的真实印象。这种官方史书与民间记忆的差异,充分展现了历史的多面性,使我们能够超越文字表面的限制,更深入地探索历史的丰富内涵。