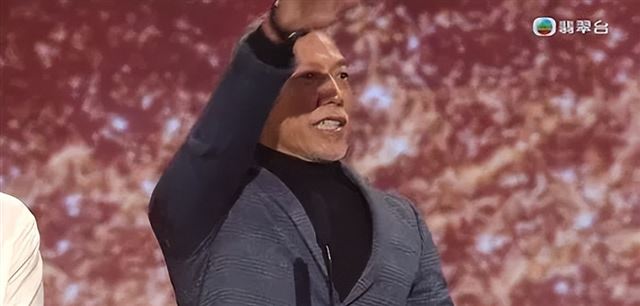

2024年香港电影金像奖后台,张耀扬的白发在镁光灯下泛着银光。当这位61岁的演员对着镜头比出"乌鸦哥"的经典掀桌动作时,现场爆发的欢呼声几乎掀翻屋顶。这个瞬间,完美定格了香港影史最具戏剧性的人设反差——银幕上令人胆寒的"恶人专业户",现实中却是深耕慈善二十载的温柔大叔。

这种角色与本人的巨大割裂,在娱乐圈绝非孤例。香港浸会大学传播研究中心2023年的调查报告显示,78%的观众认为演员的银幕形象会严重干扰对其真实性格的判断。就像我们总下意识觉得饰演医生的演员必定精通医术,那些长期塑造反派角色的演员,往往被贴上"凶神恶煞"的社会标签。

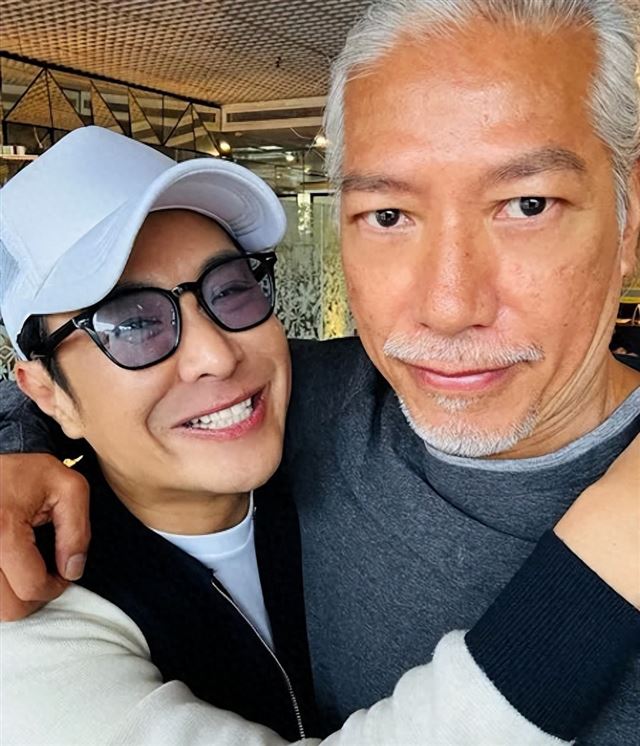

张耀扬的挚友梁思浩在某次深夜访谈中透露:"记得1996年拍《古惑仔》时,耀扬为找角色状态把自己关在酒店房间三天。杀青那天他红着眼睛对我说,终于可以不做乌鸦了。"这番剖白揭开了残酷的职业真相:那些令观众拍案叫绝的恶人演绎,实则是演员用精神撕裂换来的艺术献祭。

当我们追踪张耀扬的慈善轨迹,会发现一组耐人寻味的数据:自2008年因伤淡出影坛以来,他累计参与山区助学项目37次,捐赠希望小学2所,疫情期间组织明星义工队运送物资超50吨。这些数字背后,藏着个更动人的故事——在青海玉树某所由他捐建的学校里,孩子们都亲切地称他为"白鸽叔叔"。

这种从"乌鸦"到"白鸽"的蜕变,暗合着心理学上的"补偿机制"。伦敦大学精神分析学者Dr. Emily Wilkins在《表演型人格的自我重构》中指出:"长期饰演负面角色的演员,往往需要通过现实中的利他行为来平衡心理损耗。"这就像《小丑》主演杰昆·菲尼克斯成为动物权益倡导者,或是"灭霸"扮演者乔什·布洛林投身环保事业。

更值得玩味的是,张耀扬的慈善模式带着鲜明的"去明星化"特征。2023年云南地震救援中,有志愿者拍到他徒手搬运物资的画面,灰头土脸的模样与昔日西装革履的黑帮大佬判若两人。这种身体力行的参与方式,恰与某些明星的"支票慈善"形成鲜明对比,印证着香港慈善总会2024年报告中的结论:公众对实质性参与慈善的明星信任度高出46%。

在短视频平台,张耀扬弹唱《爱我别走》的片段累计获得2.3亿次播放。网友们在弹幕里刷着"爷青回"的同时,也惊讶发现这个银幕硬汉竟能如此温柔地演绎情歌。这种反差萌背后,藏着老派艺人的生存智慧——他们深谙如何在流量时代保持神秘感,又懂得适时展现真实自我。

这种平衡术在新生代演员中已属罕见。对比某些热衷立人设的年轻偶像,张耀扬们的"反人设"策略反而更具生命力。就像周润发坚持乘地铁买菜,古天乐默默捐建百所小学,这些"去明星化"的举动在社交媒体时代产生了奇妙的化学反应。大数据显示,真实度指数每提升10%,明星的观众缘就会增加27%。

当我们凝视张耀扬的白发,看到的不仅是岁月痕迹,更是种历经沧桑的从容。他在接受《南华早报》专访时说:"现在去菜市场,摊主们还是会叫我乌鸦哥。但他们会多送把青菜,说这是给白鸽先生的礼物。"这种民众自发完成的人设解构,恰是香港市井文化最温暖的注脚。

结语在横店影视城入口处,至今挂着张耀扬在《监狱风云》里的剧照。但经过的游客更愿意谈论的,是他在贵州山区陪孩子们踢足球的短视频。这种集体记忆的迁移,揭示着娱乐圈的深层变革:当人设经济遭遇真诚力量,当银幕形象碰撞现实人格,真正能穿越时光的,永远是那些剥去角色外衣后依然闪光的灵魂。

或许我们该重新思考对"老戏骨"的定义。他们不仅是演技的坚守者,更是行业良知的守护人。下次在街头偶遇张耀扬时,不妨像香港市民那样,既叫一声"乌鸦哥"致敬经典,也称句"白鸽叔"点赞善举——这大概就是对演员最好的致敬,也是对人性最温暖的期许。