1947年,四野师长打了败仗,林彪:该将师长枪毙,此人后来如何?

1947年,林彪带领东北地区的军队,连续进行了三次“下江南”的军事行动。

在前两次“下江南”作战中,东北各部队表现出色,林彪对此感到满意。基于这一成功,他果断决定发起第三次“下江南”战役。

在这次战斗中,独一师未能完成上级下达的任务,反而让敌方主力成功逃脱。林彪得知这一结果后极为不满,认为独一师的表现严重失职,他愤怒地表示:“师长应该被处决。”这一严厉的批评反映了林彪对战斗失误的零容忍态度。

当情报传到独一师指挥官那里时,他感到十分不满。

独一师的指挥官是谁?他在战役中失利,为何心中充满不甘?他的最终命运又是怎样的?

当时担任独一师师长的人是刘转连。

刘转连出生在湖南茶陵的石陂村,他家在当地曾经算是名门望族。祖上出过两位翰林学士,家族显赫一时。然而,随着时间的推移,刘家逐渐没落,到了近代,家族境况大不如前,一代比一代衰落。

1912年,刘转连出生在一个贫苦的农民家庭。虽然家境贫寒,但当时家里还有些积蓄,因此他有幸在私塾接受了六年的教育。时光飞逝,转眼间十二年过去了。

刘转连的家庭环境经历了翻天覆地的改变。

刘转连的父亲因病离世后,母亲年纪尚轻,选择再婚,妹妹也被迫送给他人抚养。为了维持生活,刘转连只好投靠舅舅,开始做长工。

尽管刘转连与舅舅有血缘关系,但舅舅并未因此给予他特殊照顾。相反,舅舅总是把最辛苦、最繁重的任务交给他。如果刘转连的表现稍有不足,舅舅便会毫不留情地大声斥责,丝毫没有顾及亲情的存在。

历经亲人离世和生活的艰辛,刘转连深感人生苦难,内心渴望转变。恰在此时,他迎来了一个令人振奋的消息。

1926年,随着中国共产党推动的农民运动在全国范围内迅速扩展,茶陵地区也建立了党的基层组织。当地的党员深入乡村,积极发展组织力量,并通过设立夜校,帮助群众提升文化水平,消除文盲现象。

刘转连当时正感到前途迷茫,内心充满困惑。就在这时,中国共产党出现在他的生活中,为他指明了前进的方向,点燃了希望的火炬。党的到来不仅给予了他精神上的支持,更成为了他人生道路上的明灯,引领他走向光明的未来。

刘转连最初在夜校接受教育,随后加入了本地的童子团,积极参与到“打击地主,分配农田”的革命斗争中。

在大革命遭遇挫折的背景下,中国共产党被迫转入地下活动。在这样的历史关头,刘转连毫不动摇地坚守自己的革命信念。面对各种外部压力和诱惑,他始终如一地坚持革命道路,展现了坚定不移的革命意志。

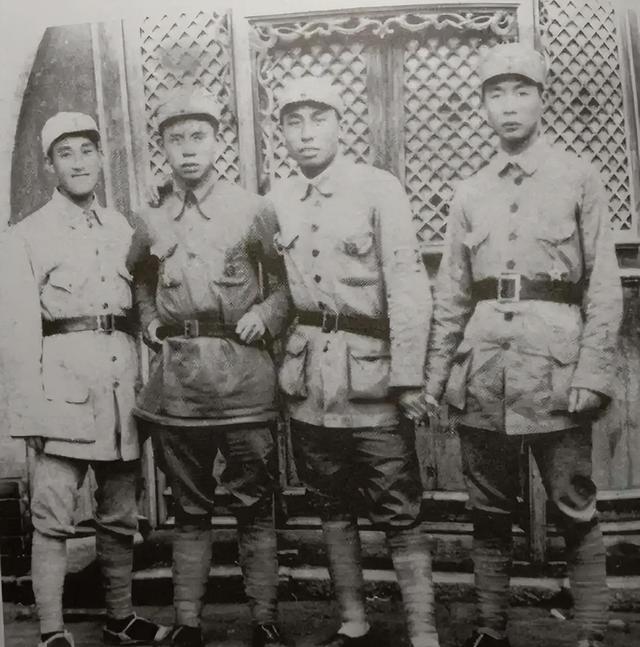

1930年,年仅18岁的刘转连加入了游击队。仅仅一年后,他正式成为红军的一员。这个转变标志着他的人生轨迹发生了根本性的变化。

刘转连加入红军后,在战场上表现极为勇猛,总是身先士卒。他的无畏精神得到了上级的认可,经过多次战斗的磨砺,刘转连逐渐成长为红六军团中一名出色的将领。

1935年,红六军团在长征途中,刘转连担任团长,负责为部队开辟前进道路。凭借其出色的指挥才能和显著的战功,刘转连在17师师长不幸牺牲后,被军团领导人萧克直接任命为新任师长。这一决定不仅体现了对刘转连能力的认可,也确保了部队在艰难环境下的连续作战能力。

在红六军团的长征过程中,刘转连担任先遣部队的指挥官,表现极为出色,为革命事业立下了汗马功劳。抵达陕北后,刘伯承特别表扬了刘转连,高度评价他在战斗中的卓越表现。

抗日战争全面打响后,刘转连被调到359旅,担任717团团长。在这段时间里,他表现突出,得到了上级王震的认可和重用,逐渐成为王震的得力干将。

抗日战争爆发初期,刘转连带领部队在三井镇地区展开战斗,该地位于岢岚县和五寨县之间。在这次战斗中,他成功击退了日军,歼灭敌军300余人。随后,他的部队转战至涞源,在那里又取得了重大胜利,消灭了超过一千名日伪军。

正当刘转连斗志昂扬地与日军激战时,359旅突然收到了一条意想不到的指令。

1941年,国民党对延安实施封锁,中央决定调动359旅参与生产建设。王震毫不犹豫,立即率领部队投身于大规模的生产活动。在延安,359旅的战士们一边战斗,一边开荒种地,用实际行动支持了根据地的经济建设。王震的果断行动,不仅解决了部队的供给问题,也为根据地的发展做出了重要贡献。

刘转连抵达延安后,并未前往南泥湾,而是直接进入中央党校学习。经过一年的进修,他重新回归部队,并出任旅参谋长一职。

刘转连与旅长王震共同领导了南泥湾的大规模生产活动。

359旅在南泥湾垦荒期间,面对国民党军队的进攻,迅速组织反击。当时,敌军两万多人入侵定边、靖边等地区。刘转连指挥717团,与敌人展开激战,最终击退敌军,取得胜利。这场战斗不仅保护了根据地,也展示了部队的战斗力。

毛泽东亲切会见了刘转连,并对他表示赞赏:"你们的部队无论前往东部还是西部,都能确保当地的安全稳定。你们不仅擅长作战,还具备出色的生产能力。"

刘转连受到毛主席的赞赏后,内心无比振奋,此后他更加勤勉尽责,出色地完成了各项工作任务。

1945年,抗日战争即将结束,日本军队的投降已成定局。在这一关键时期,刘转连接到了毛主席的邀请。

1944年,为了增援王震率领的南下支队,中央决定派遣第二支队伍继续南下。刘转连被委任为这支部队的指挥官。

毛主席特意请刘转连过来,跟他详细说明了任务内容,并解答了他的疑问。

刘转连在与毛主席的交流中,全神贯注地倾听了关于战略布局的详细阐述,内心深受触动,对毛主席的远见卓识深感敬服,同时也产生了诸多感悟。

刘转连带领第二支队迅速行动,穿越晋西北地区,翻过吕梁山。就在他们快要进入河南地界时,全世界都知道了日本投降的消息。

随着形势的发展,中央对全国军队部署进行了全面调整。

东北地区在新中国成立初期是重要的工业中心,战略位置极为关键。经过中央领导的深入讨论,最终制定了开发东北的方针。为此,中央迅速部署了10万人的部队,大规模进驻东北地区。

刘转连接到了新的指令,要求他立即前往东北地区执行任务。

刘转连刚到东北时,就展现出了卓越的军事才能。他指挥359旅与贺晋年紧密合作,成功剿灭了合江地区的四大土匪势力。这一胜利为东北民主联军的壮大提供了坚实的保障。

然而,刘转连的旅程并非总是一帆风顺。他面临的挑战和困难,远非外人所能想象。

1947年年初,刘转连指挥的359旅被改编为独立第一师,然而这份喜悦并未持续太久,他便遭遇了职业生涯中最严峻的挑战。

1947年初,为支援南满战场并打破敌军部署,林彪指挥部队连续发动了三场南下战役。这一系列军事行动从1月展开,旨在策应我军在南满地区的作战,同时破坏敌人的战略意图。通过这三次战役,林彪部队有效牵制了敌军,为整个战局的发展创造了有利条件。

在第三次南征战役中,刘转连遭遇了失利。

这场战斗的名字是苇子沟之战。

在第三次南征期间,刘转连接到命令,带领独立第一师跨越松花江,向德惠进发。他们的核心目标是阻击从德惠前往支援靠山屯的敌军。

由于局势突变,上级下达命令,要求刘转连停止向德惠方向推进,转而向西行进。

接到上级指示,刘转连心中充满疑问,但他别无选择,只能执行命令。随着他的指挥,独一师的前锋部队迅速转为后卫,而原本的后卫则调整到前方。

刘转连迅速带领部队向指定位置进发。当他们抵达靠山屯时,敌军已被彻底消灭。此时,刘转连的部队处于领先位置,后续主力尚未到达。就在这时,他接到新指令,要求率部南下阻击敌方的增援部队。

接到任务时,刘转连心里有点打鼓。他手头只有一个营的兵力,而对面的敌人却是一个整编师,双方实力差距太大。

刘转连清楚,部队经过一天多的急行军,既没吃饭也没休息,士兵们体力透支,精神状态极差。在这种情况下,如果仓促与敌军交战,胜算微乎其微。

尽管内心充满疑虑,刘转连仍然选择了服从指令,这是因为他坚守着军人的职责。

刘转连率一个营的兵力迅速抵达预定地点,果然发现敌军增援部队已到。令他感到棘手的是,对方竟然派出了一个整师的兵力。

在这种情况下,尽管双方军力差距明显,刘转连仍不得不迎战。

这场战役从策划阶段就存在明显缺陷,缺乏充分准备,最终失利并不令人意外。刘转连未能执行林彪的作战指令,导致敌军主力成功突围。

林彪一向话不多,但这次看到本该到手的机会溜走了,他也忍不住发火,直接吼道:“师长该枪毙!”

刘转连听到那句玩笑话后,心里挺不是滋味的。他觉得自己挺冤,虽然他是师长,但师里还有其他领导。那些领导带着部队支援得慢,结果他打了败仗,这事儿该怎么说?

刘转连最终保住了性命,但受到了降职处分,被调任为独三师的副师长。

刘转连从正职降为副职,心中难免不快。但他性格沉稳,并未因此失去理智。巧合的是,他调任独三师时,恰逢原师长调离,这使他重新获得了主官位置。

刘转连被降职后,虽然心情低落了一阵子,但很快调整了心态,重新投入工作。他心想,自己投身革命事业,本就不是为了追求官职和待遇,而是为了帮助老百姓摆脱贫困,过上更好的生活。既然如此,这点挫折又算得了什么?他迅速振作起来,继续为心中的目标奋斗。

在这种心态的驱使下,刘转连全身心投入到新的作战任务中。

历史再次验证了真才实学的人在任何环境下都能展现价值。刘转连率领第三师参与吉林周边战役,表现出色,成功击溃敌军一个团的兵力,并俘获了超过700名敌兵。

经过这场战斗,林彪逐渐意识到,刘转连并非能力不足,而是当时的形势太过紧急,责任不能全推到他一个人身上。林彪明白了,在那种高压环境下,换作任何人可能都难以应对得更好。他意识到,问题的根源在于整体局势的复杂性,而非个人能力的缺陷。这种认识让林彪对刘转连的态度有了转变,他开始理解并接受当时的情况确实超出了个人掌控的范围。

在吉林获得解放后,林彪决定再次提拔刘转连,随后刘转连被任命为第三师的指挥官。

很快,第三师被整合进第10纵队,重组为29师,刘转连继续担任该师的指挥官。

当时指挥第十纵队的,正是人称“梁大牙”的梁兴初,这位将领在军中颇有名气。

在解放战争期间,第10纵队参与的最为出色的战斗无疑是黑山阻击战。

在中国解放战争的三大战役中,有三场关键的防御战被誉为“三大阻击战”。这三场战斗分别是黑山阻击战、塔山阻击战和徐东阻击战。每一场战斗都在不同程度上影响了整个战局的走向,成为决定战争胜负的重要因素。黑山阻击战以其顽强的防守著称,塔山阻击战则展现了灵活的战略部署,而徐东阻击战则以其严密的防线和有效的反击策略闻名。这三场阻击战不仅考验了指挥官的智慧,也锤炼了士兵的意志,共同构成了解放战争中的重要篇章。

1948年9月,辽沈战役打响。到了10月中旬,解放军成功解放了锦州。紧接着,10月21日,担任第10纵队司令的梁兴初接到了林彪发来的电报。电报中明确指示,要求梁兴初立即率部返回黑山和大虎山地区,迅速选定有利地形,构筑防御工事,坚决阻击敌军,务必守住阵地。

当前,第十纵队由三个主力师组成,包括第二十八师、第二十九师和第三十师,整体兵力规模达到三万多人。

10月22日,梁兴初带领第10纵队抵达黑山地区,立即着手部署防御设施。当地居民得知解放军到来,主动加入支援队伍。在民众的协助下,阵地迅速建成了战壕、火力点和指挥中心等必要设施。

10月23日,10纵的防御工事刚完工,廖耀湘指挥的国民党军队就出现了。

廖耀湘率领部队抵达黑山地区,立即部署六个师的兵力,在超过两百门火炮和空中支援的配合下,发起了全面攻势。

在这个节骨眼上,刘转连指挥的第29师负责防守黑山正面战场的西侧区域。

29师的阵地遭遇了猛烈的炮火袭击,敌军持续轰炸,迅速破坏了该师构筑的防御设施。面对这种极端情况,刘转连指挥下的29师全体官兵坚守阵地,没有一人退缩。他们以无畏的勇气,连续多次成功抵挡了敌军的猛烈攻势。

在黑山地区,梁兴初指挥的第10纵队展现出了顽强的战斗精神。他们连续三天坚守阵地,成功阻挡了敌军的进攻。这一关键阻击行动为林彪后续率领主力部队围歼廖耀湘兵团奠定了重要基础。梁兴初部队的顽强抵抗,有效延缓了敌军推进速度,为大部队集结和部署争取了宝贵时间,最终促成了这场重要战役的胜利。

在这场战斗中,刘转连指挥的第29师展现了卓越的作战能力,他们的出色表现得到了林彪的高度认可。

1949年,东北野战军经过整编,改称为第四野战军。刘转连在这一时期先后担任了47军140师的师长和48军的副军长职务。

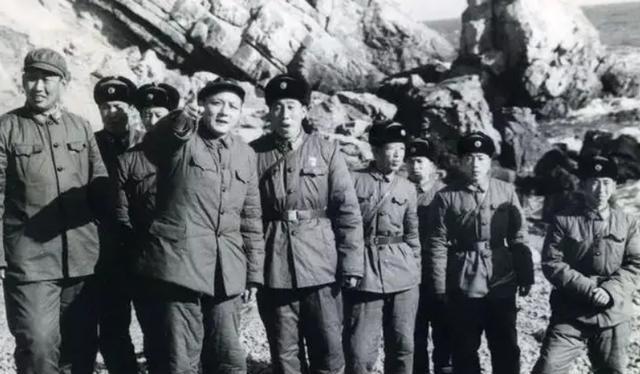

新中国成立后,刘转连先后担任第48军军长和沈阳军区副司令员等重要职务。他在军队中担任多个关键职位,为国家军事建设做出了贡献。刘转连的职业生涯主要集中在中国人民解放军内部,曾负责指挥和管理重要军事单位。他在沈阳军区的工作期间,参与了该地区的军事战略规划和执行。刘转连的职务变迁反映了他在军队系统中的重要地位和作用。

1955年,刘转连获得中将军衔,并获颁三枚一级勋章。值得注意的是,1949年时他仅担任副军长职务,却在授衔时与老上级梁兴初同为中将,这一情况引发了不少人的好奇与讨论。

当年的军衔评定并非单纯依据职务高低,还需考虑代表性和资历等因素。刘转连在土地革命时期就已担任师级职务,抗战期间更是主力旅的指挥官。基于这些资历和贡献,授予他中将军衔是合情合理的。

在人生的最后阶段,刘转连依然勤勤恳恳,全身心投入新中国的建设事业,用尽一生的精力为国家发展做出重要贡献。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。