三日停灵是古人验尸术:扁鹊救太子的千年智慧,如今正被火葬粉碎

2016年冬天,湖南百岁老人因风寒引发持续两月的重病,家人强忍悲痛为其准备后事。就在盖棺的前一刻,老人突然伸出手,大喊着要去打麻将!

无独有偶,2022年6月,四川内江一位九旬老人,在棺材中躺了一晚后于次日凌晨2点突然醒来大喊“饿了”!在家人喂其喝下牛奶后,竟然渐渐康复!

自古,我国的文化就博大精深,尤其是婚丧嫁娶这种人生大事上,各种礼仪礼节繁多且各有讲究。今天就聊聊传统文化中,为何要有停灵三日的习俗。

讲到这个习俗,最早可追溯到2400年前。相传扁鹊在一次外出之际,靠自己丰富的医术和经验,将即将下葬的虢国太子给救活了,由此便揭开了停灵最初的医学密码。

发展到现在,人们仍然在沿用,就连布满了各种高端医疗设备的ICU,当病人的心电图逐渐变成一条直线时,工作人员仍然会继续观察半个小时,然后才会宣告病人去世。

与其说这是一种谨慎,仔细分析不难看出,这跟停灵的底层逻辑惊人的相似!

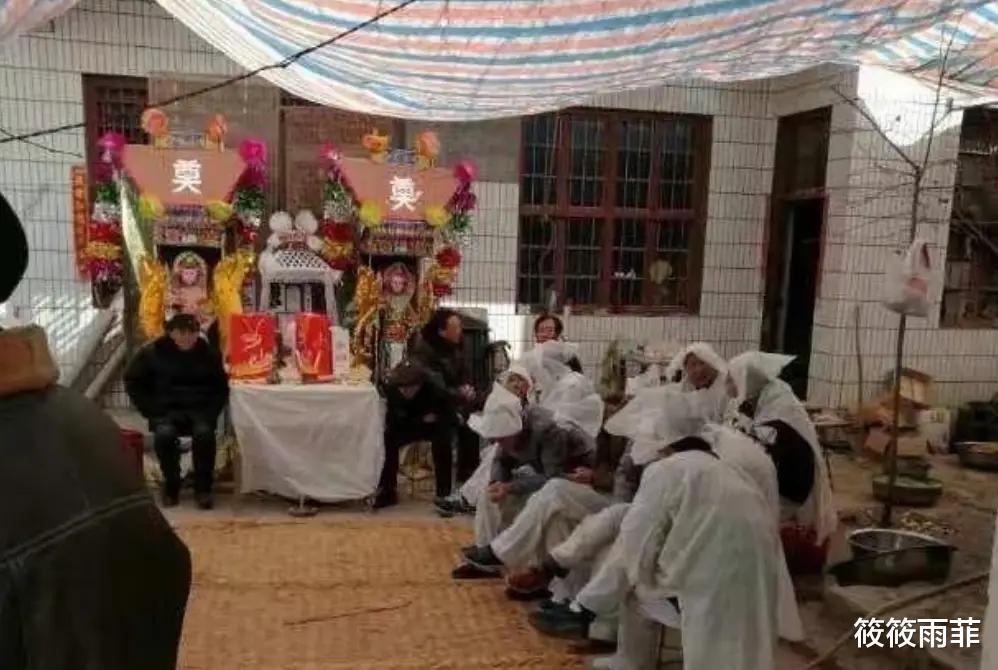

传统丧葬文化的组成部分,是对古人智慧的传承,也体现出文化的延续性停灵、哭丧、抬棺、安葬等等,这些都是传统丧葬仪式的重要组成环节,可能在城市中因为火葬的普及,已经越来越少见到这样的场面。但是在实行土葬的农村地区,这些习俗仍被完整地保留了下来。

像我们老家湖北,现在实行的仍然是土葬,所以人在去世后,仍然有停灵三日的习俗。这种习俗不知传承了多少年,人们早已熟记于心,何时吊唁、何时盖棺、何时出殡、何时安葬,所有的环节都会在一个执事人的指挥下有条不紊的进行。

这是一种文化的延续,我们能窥探出在几十年、几百年之前人们对于生命的敬畏和对逝者的尊重。古老的文化也得以让后人对家族、对团结有了更深刻的理解。

记得大舅去世时,三姨还在广东打工。接到消息后,她便连夜买了最早的一班火车赶了回来,在大舅盖棺之前,见到了他最后一眼。

以前的经济条件落后,交通也不方便,人们出行主要是靠步行。如果遇到亲属奔丧,距离稍微远一些的,可能在路上就要耗费一两天甚至更长的时间。停灵三日,给到了那些远方的亲属回来奔丧的时间,能送亲人最后一程,对悲痛的情感也是一种缓冲和安慰。

虽说这种情况不管是古代还是现代,发生的概率都很低,但是不代表不会发生。古时就有扁鹊救治虢国太子的先例,“假死”的情况现代社会依然存在。前文中的两个案例就是很好的证明,如果没有停灵三日这样的习俗,很可能两位老人就这样痛苦离去了。

与其说是停灵,倒不如将其看成是亲人依旧在期盼着能有奇迹发生,血脉亲情是一种无法割舍的感情。

“30分钟追悼会”VS停灵三日,年轻人怎么看?这两种仪式我都有经历过,大伯生活在城市,去世时就在殡仪馆简单地举行了追悼仪式,30分钟的时间。说实话,要不是看着布置的肃穆且庄重的现场,我确实感受不到太大的悲伤。

整个仪式上,除了大妈偶尔的几声抽泣,其他人的表情说不出是木讷还是悲伤,总之,内心很平静,也演不出电视剧上那种生离死别的悲痛感。

爷爷生活在农村,去世时按照农村习俗举办的葬礼。感受最深的一幕就是入土安葬的那一刻,控制不住的悲痛,忍不住要冲上去阻止爷爷的棺材放下去。那一刻,真正体会到了什么是永远的告别。

随着时代的进步,农村的这些丧葬习俗也可能面临越来越简化的现状。但有一点不容置疑,那就是对亲人的祭奠和怀念,底层的逻辑都是相通的,只不过会以另一种形式呈现出来。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。