全球局势动荡不安之际,一场突如其来的7.9级强震袭击了缅甸,给本已脆弱的地区带来了新的挑战。

此次地震不仅造成了严重的人员伤亡和财产损失,还引发了周边国家对海啸等次生灾害的担忧。

地球另一端的汤加群岛也发生了7.3级地震,加剧了国际社会的紧张情绪。

这两个国家都位于地质活跃地带,缅甸处于喜马拉雅—地中海地震带,而汤加则被太平洋火环环绕。

虽然两次地震之间没有直接关联,但接连发生的地震事件再次敲响了全球防灾减灾的警钟。

面对这场突如其来的灾难,中国迅速启动国际人道主义救援机制,以实际行动展现了大国担当。

一支118人组成的中国救援队携带专业设备和搜救犬,在黄金救援时间内抵达缅甸灾区。

为了确保救援效率,中国调动了国产运-20运输机,这架大型运输机在不到24小时内就将救援人员和物资送达缅甸内比都,彰显了中国强大的空运能力。

除了派遣救援队,中国政府还向缅甸提供了1亿元人民币的紧急人道主义援助,用于灾后重建和灾民安置。

首批援助物资包括帐篷、毛毯、急救包等生活必需品,为受灾群众提供了及时的帮助。

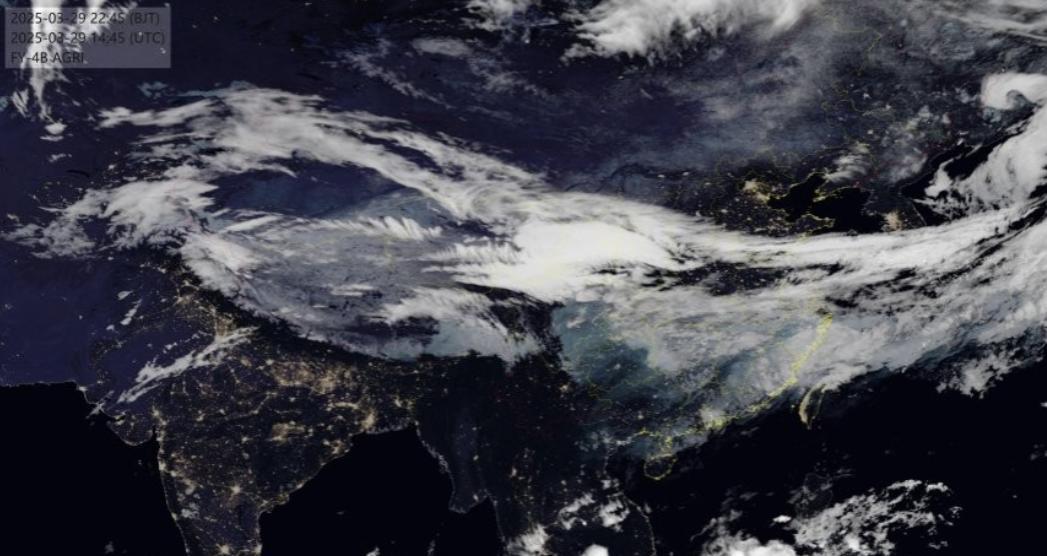

中国还利用其先进的航天技术,调动多颗在轨卫星,对缅甸灾区进行实时监测。

高分四号、高分三号以及环境减灾二号05星等卫星拍摄的图像,为救援队伍提供了重要的灾情信息,帮助他们精准定位受灾区域,制定最佳救援路线。

卫星图像显示,阿瓦大桥在地震中倒塌,曼德勒市中心建筑物损毁严重,灾情令人触目惊心。

这些宝贵的数据不仅为中国救援队提供了支持,也为其他国际救援组织提供了重要的参考,有效提高了救援效率。

中国在灾难面前的迅速反应和高效行动,赢得了国际社会的广泛赞誉。

在大洋彼岸,美国却对中国的援助行动另有解读。

美国媒体再次炒作“中国威胁论”,将中国的援助行动视为中美之间在空间技术领域的“新竞赛”。

五角大楼官员对中国卫星的变轨调度能力和持续观测能力表示担忧,认为中国的航天技术发展速度超乎预期。

美国军方长期以来依赖其强大的太空力量,通过卫星实时监测全球动态,维持其军事优势。

中国的崛起似乎让美国感到了不安,他们开始重新审视自身在全球格局中的地位。

美国媒体和军方特别关注中国能够一次性调度多颗光学和遥感卫星的能力,认为这种能力对美国构成了潜在威胁。

他们将中国的援助行动解读为展示“战时能力”的机会,并将其与中美两国在太空领域的竞争联系起来。

这种将人道主义援助政治化的做法,与中国强调国际合作、共同应对灾难的立场形成鲜明对比。

中国一直以来都秉持着人道主义精神,积极参与国际救援行动,并不寻求与任何国家进行军事竞争。

在地震等自然灾害面前,国际社会应该团结合作,共同应对挑战,而不是将灾难视为政治博弈的筹码。

中国的援助行动旨在帮助缅甸人民渡过难关,而不是为了炫耀军事实力或挑战其他国家。

缅甸地震再次提醒我们,自然灾害是人类共同的敌人。

面对灾难,各国应该携手合作,共同构建人类命运共同体。

中国的援助行动不仅体现了大国担当,也为国际社会树立了榜样。

在未来的灾害应对中,国际合作将变得更加重要。

如何加强国际合作,提高灾害应对能力,是我们需要共同思考的问题。