(2025年4月28日深度报道)

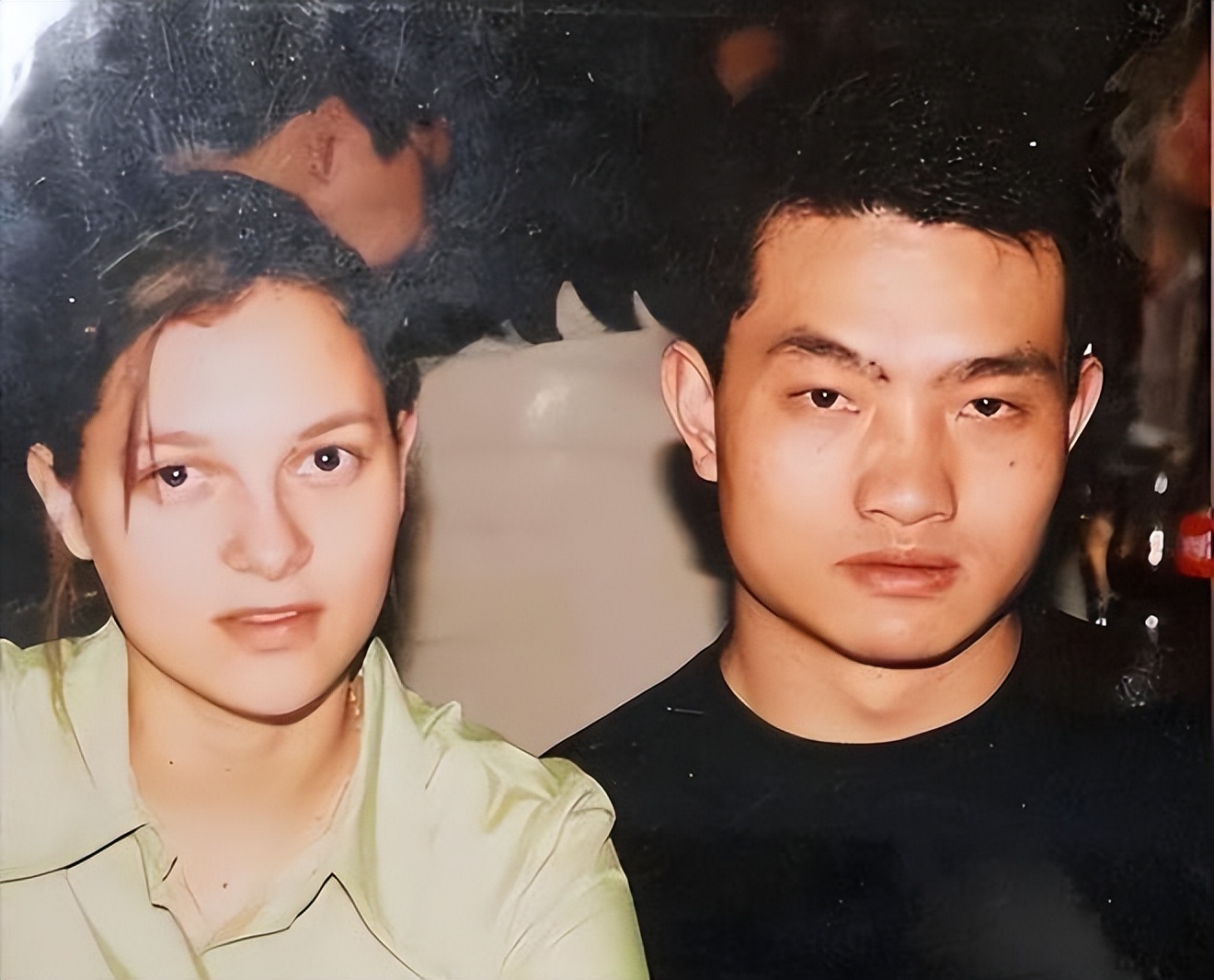

- 38岁的阿根廷籍网红"洋媳妇"杨奇娜(奇娜)于2025年4月初因低血糖昏迷未及时救治离世,生前在福建长汀生活19年,以开朗形象和跨国婚姻故事走红网络。

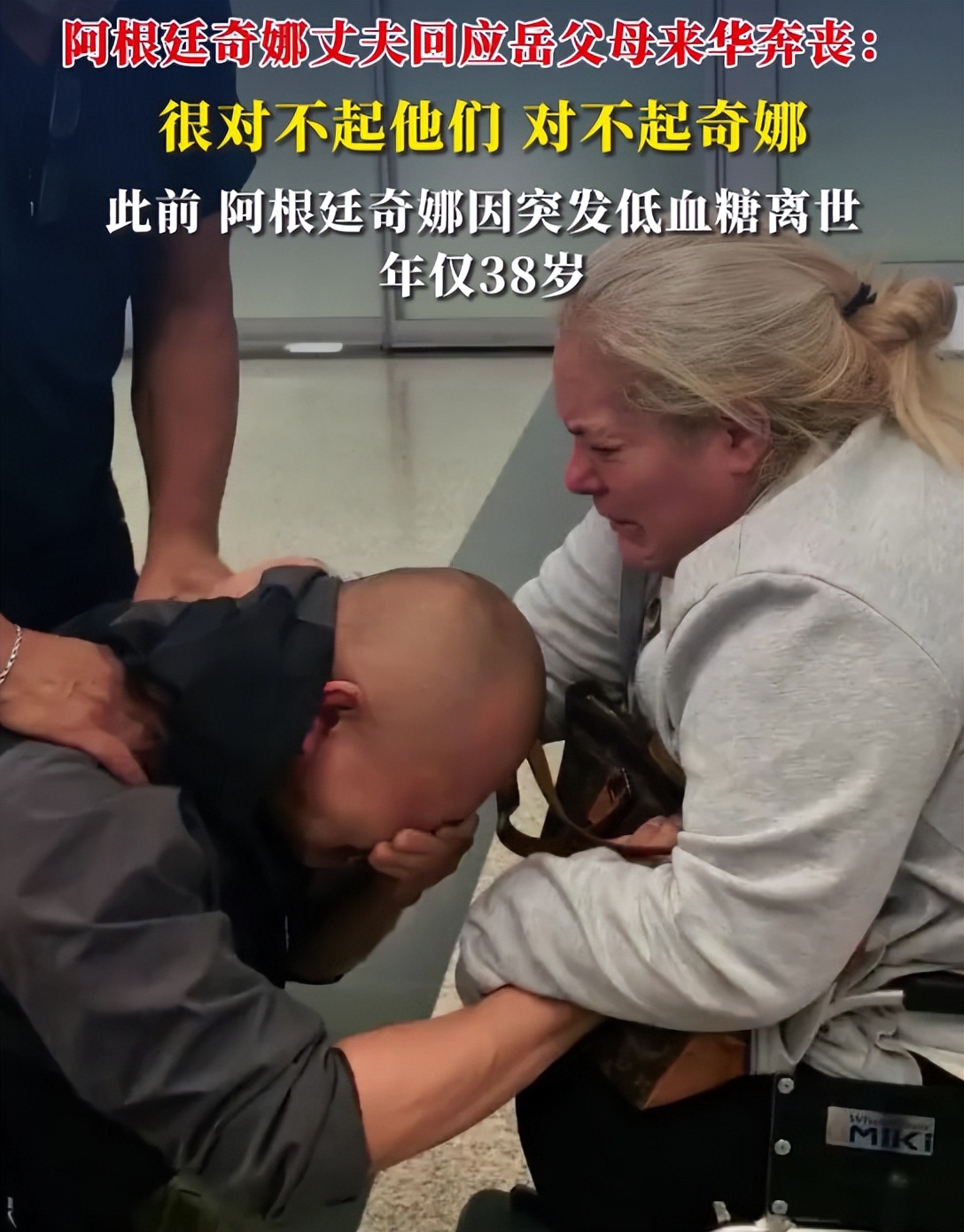

- 其丈夫杨淙及从阿根廷赶来的父母耗时23天筹备中西结合葬礼,4月25日下葬后仅3天,杨淙宣布带岳父母旅游的计划引发舆论风暴。

网友质疑"刚下葬就旅游"不符合传统哀悼礼仪,认为应给予老人静养时间。

部分声音怀疑旅游安排与财产分配、账号继承(奇娜的社交媒体账号已由杨淙接管并直播带货)存在关联。

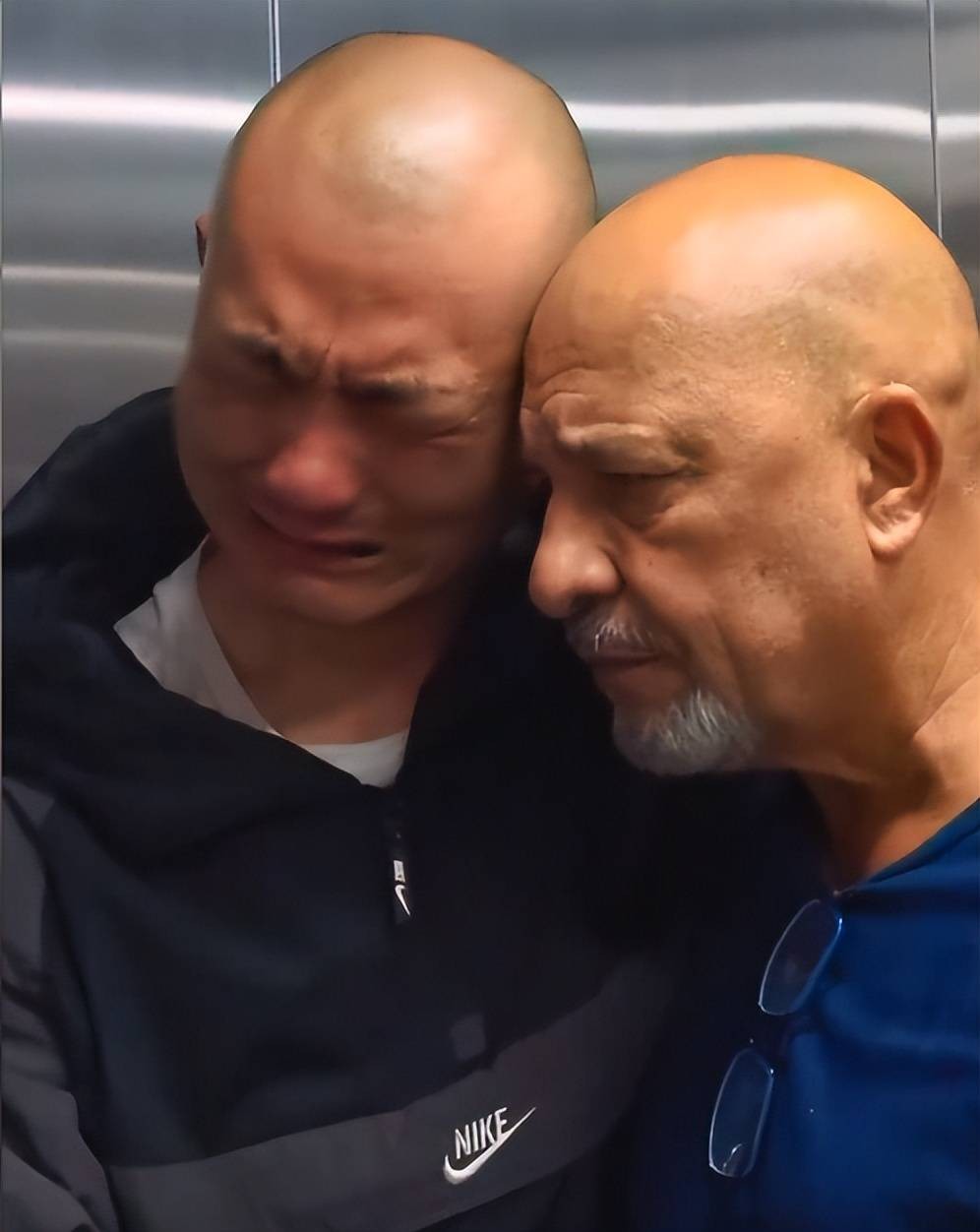

奇娜父母展现的宽容(机场扶起下跪女婿)与网友对"孝道"的期待形成反差。

多维解读:争议背后的复杂真相

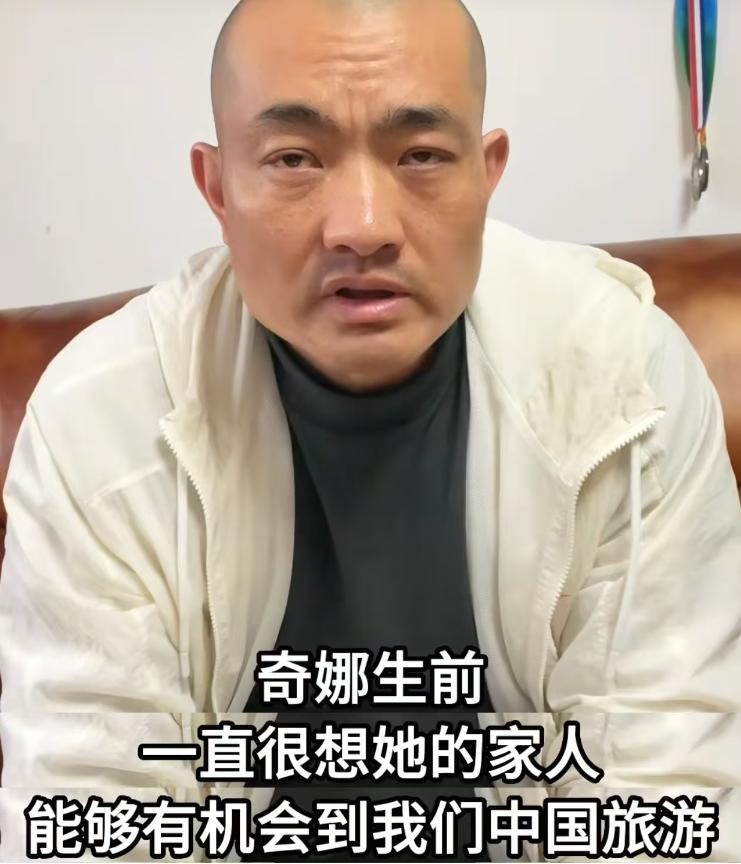

1. 遗愿完成论:杨淙称旅游是兑现妻子生前"带父母看中国"的承诺,奇娜骨灰一半留中国、一半归阿根廷的安排体现其双向文化认同。

2.哀悼方式差异:阿根廷家庭可能以"行动纪念"替代传统守丧,而中式伦理更强调"静默哀思"。

网络舆论场

完美受害者陷阱:网友翻旧账指责杨淙忽视妻子健康(奇娜曾自述常头晕),却忽略跨国婚姻中语言障碍、医疗认知差异等现实因素。

流量经济反噬:网红家庭的私域悲剧被公共化,杨淙继续运营账号的行为在"纪念"与"消费"边界上面临道德审判。

账号归属:根据《网络账号管理规定》,配偶有权继承社交账号,但商业化使用需平衡逝者形象权与家属权益。

跨国遗产:涉及中阿两国法律适用,若未提前公证,财产分配可能成为潜在矛盾点。

1. 文化冲突的现代样本 奇娜家庭呈现的"中西融合"(混合葬礼)与"中西碰撞"(旅游争议),折射出全球化时代跨国家庭在生死仪式上的适应困境。

2. 悲痛的多样性 心理学研究显示,丧亲后的"转移注意力"(如旅行)是部分人的心理自救机制,但公众更易接受"以泪洗面"的单一悲伤叙事。

网络时代的哀悼伦理

网友以"关心"之名介入私域,放大细节解读(如杨淙葬礼哽咽被指"表演"),加剧家属心理负担。

奇娜生前经营的幸福形象与突发死亡形成戏剧性反差,促使公众过度追寻"责任归属"。

奇娜的故事始于爱情跨越国界的浪漫,终于生死相隔的复杂人性考问。在这场争议中,没有简单的对错,只有不同立场的生存逻辑。

或许正如奇娜父母拥抱女婿时所展现的——真正的哀悼,是尊重逝者的选择,包容生者的方式。在流量与伦理的拉锯中,我们更需守护的,是对生命本身的基本敬畏。

(本文基于公开信息梳理,部分细节尚待家属进一步回应)

数据附录

- 据《中国跨国婚姻报告2024》,类似奇娜的"外籍媳妇+中国小镇"家庭模式近5年增长23%,但配套支持政策不足。

-网络暴力研究中心统计,事件相关讨论中,72%的负面评论来自未关注奇娜账号的"围观用户"。