商周之变:文明演进的双面叙事

公元前1046年,牧野之战的呐喊声震碎了殷商的龟甲。当周武王的战车碾过朝歌城外的甲骨碎片时,华夏文明迎来剧变。有人称此为“人文觉醒”,也有人视作“神性消逝”——这场变革究竟是挣脱蒙昧的进步,还是扼杀多元的倒退?答案藏在殷墟的人祭坑与洛阳的礼器冢之间,如同青铜鼎上的饕餮纹,狰狞与庄严并存。

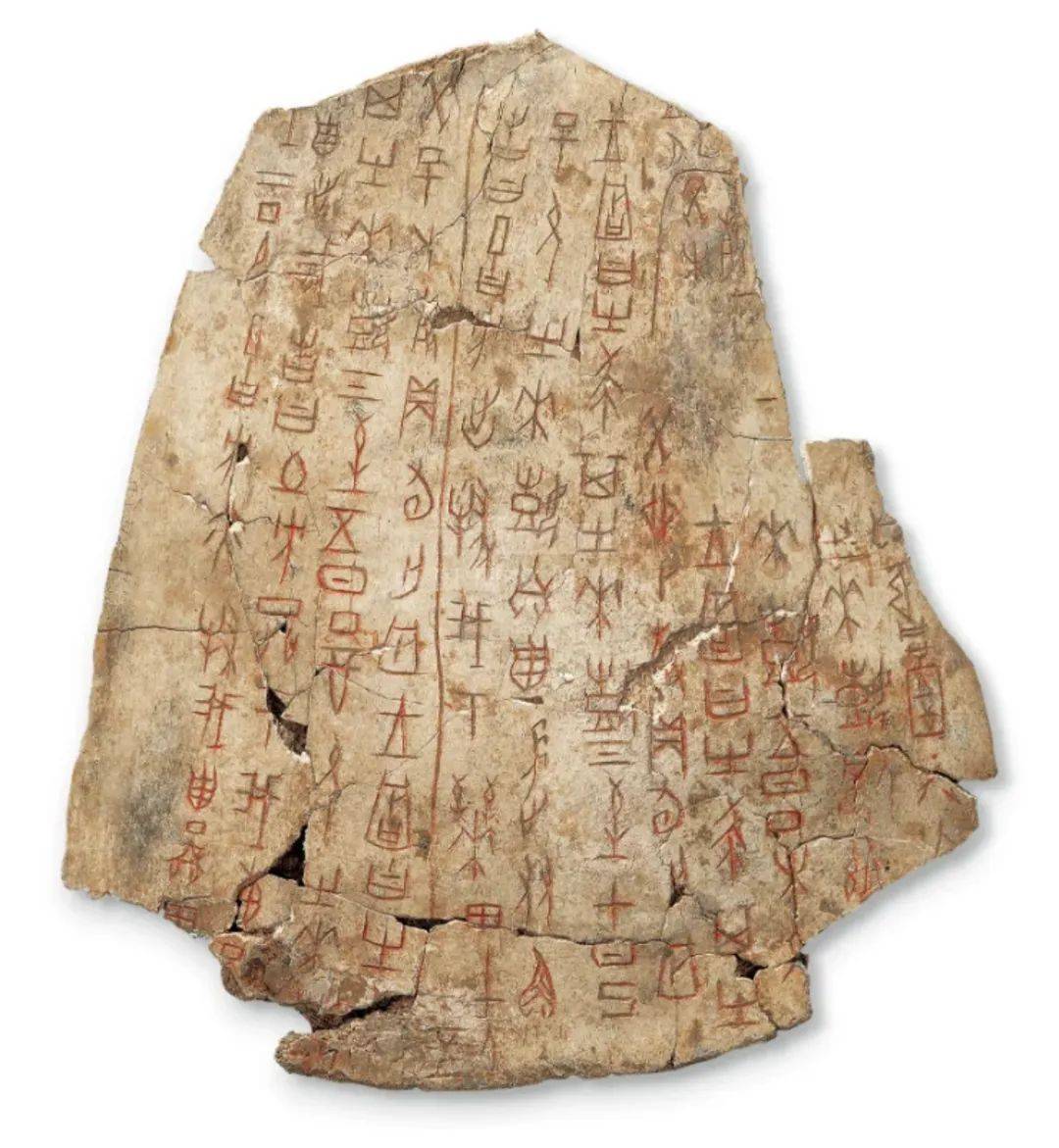

在殷墟YH127甲骨窖穴,17万片龟甲记录着商王武丁(前1250-前1192在位)日均三次的占卜频率。这位“中兴之主”事无巨细皆问鬼神:小至牙痛,大至征伐。甲骨文“伐”字作斧劈人颈之形,殷墟祭祀坑出土的万余具人骨印证了商代的血色逻辑——神权需要人牲献祭来维系。

周人的变革堪称颠覆。公元前1043年,周公旦在《康诰》中提出“天命靡常,惟德是辅”,将政权合法性从神意转向德行。1976年陕西出土的利簋,内壁铭文记载武王“夙夜敬畏天命”,却不再杀戮战俘祭祀。这种转变如同撕碎人与神之间的血契,却也斩断了文明原初的野性张力。

二、宗法枷锁:从人祭坑到井田制的文明悖论

商王陵墓中的殉葬者,颈椎多呈扭曲状——那是被活埋时的挣扎痕迹。而西周虢国墓地(前9世纪)的殉葬坑,只余车马器无声陈列。废止人祭的周人,却编织出更精密的宗法网络:嫡长子继承制(前1043年确立)如同铁链,将庶子永远禁锢在家族序列的末位。

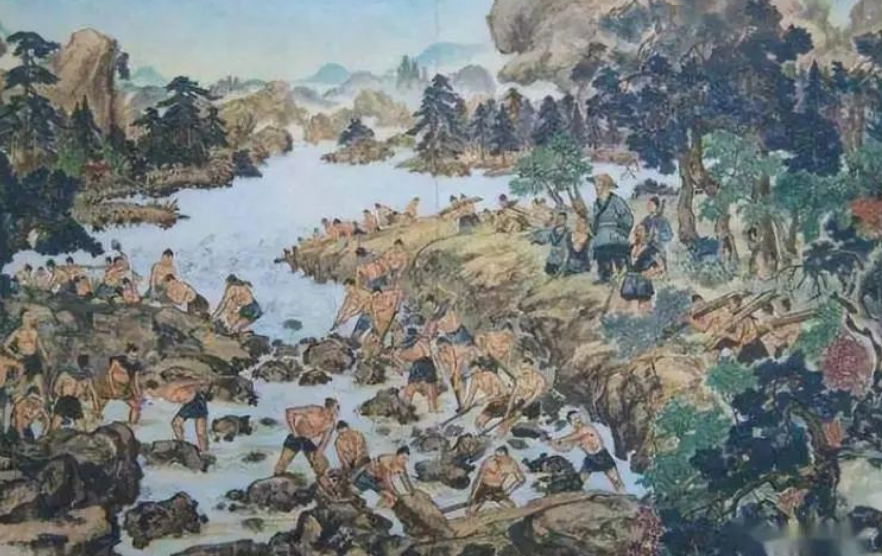

井田制看似进步:八家共耕公田的集体劳作,取代了商代“众人协田”的奴隶经济。但《诗经·七月》中“无衣无褐,何以卒岁”的悲吟,揭露了农奴的困境。周人用礼制消解了人牲的血腥,却给底层戴上了更沉重的枷锁——文明的进步,总伴随着新的苦难。

三、文化双面:甲骨绝响与礼乐囚笼

安阳妇好墓(前13世纪)出土的755件玉器,刻满神秘兽面纹;而洛阳北窑西周墓(前10世纪)的青铜器,铭文多是“子子孙孙永宝用”的宗法训诫。商文化如巫觋之舞,充满诡谲想象力(甲骨文“梦”字作人卧于床,眉间升腾云气);周文化似礼器编钟,秩序井然却失之灵动。

最深刻的裂变体现在文字上。商甲骨文有4500余字,1500字可释读,记载着“今日雨”“帝令风”等自然崇拜;西周金文虽规整,却多用于歌功颂德。当《周易》(前1000年成形)用六十四卦推演天命时,那个龟甲灼裂、巫舞癫狂的鲜活时代,已随殷商一同埋葬。

四、技术明暗:青铜绝唱与铁器曙光

殷墟出土的司母戊鼎,含铜量达84.77%,铅锡配比精准,即便现代工艺也难以复刻。商代人用鬼斧神工的青铜技艺铸造祭祀礼器,却未用于农具革新——神权经济无需生产力飞跃。

周人开启了另一条道路。1990年三门峡虢国墓出土的玉柄铁剑(前9世纪),证明中国人工冶铁技术比此前认知早300年。《周礼》记载的“九市”制度,虽不及殷商贝币流通(殷墟出土7000枚海贝),却为后世货币经济埋下伏笔。在这场静默的技术革命中,实用主义逐渐取代了神秘主义。

五、文明之镜:双面映照的现代启示在湖北随州叶家山西周墓(前10世纪),考古学家发现商人后裔仍在墓中放置人牲;而洛阳北窑铸铜作坊遗址显示,周人将商代青铜配方改良,造出更锋利的戈矛。这种文明的撕扯与融合,恰似现代社会的转型阵痛——每个新时代都踩着旧文明的遗骸前行。

当我们惊叹于《周礼》的精密时,不应忘记它窒息了商代巫文化的多元性;当我们痛斥人祭的野蛮时,也该看到其中蕴含的原始生命力。正如青铜鼎需要饕餮纹的狰狞来彰显威严,文明进化从来不是非黑即白的单选题。

结语:双面青铜鉴站在殷墟与周原之间,仿佛手持一面双面青铜镜:一面映照着商人灼龟占卜的篝火,一面折射着周人制礼作乐的晨光。前者用血腥祭祀追问宇宙,后者以伦理秩序安顿人间——孰优孰劣?

或许真正的答案,藏在二里头遗址(前1800年)那件乳钉纹青铜爵中:当先民第一次将铜液浇入陶范时,他们既创造了礼器,也铸造了兵器。文明的进程,本就是光明与阴影的交织。而我们评判历史的标准,不应是简单的进步或倒退,而是理解每个时代如何在困境中寻找出路。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。