在三位姓杨的高级将领中,谁的战功最为显赫?答案显而易见,那就是全程参与战斗、战果累累的杨得志将军。杨得志、杨成武和杨勇三位将军最初都在红一方面军并肩作战。杨得志和杨成武分别担任红一军团的团长和政委,而杨勇则在红三军团担任团政委。在井冈山时期担任红军团长和政委的将领,只要熬到新中国建立,起码能混个中将,而这几位更是其中的顶尖人物。

在抗日战争那会儿,杨得志、杨成武和杨勇三位将领都在八路军115师担任团长职务。在解放战争时期,杨得志、杨成武和杨勇三位将领都肩负重任。杨得志和杨成武在华北军区分别担任兵团司令,而杨勇则在第二野战军领导第五兵团。新中国成立后,杨成武、杨勇、杨得志三位将军都曾担任过军区司令员,并先后晋升为副总参谋长。但在他们军旅生涯的巅峰时刻,最终是杨得志脱颖而出,于1980年出任解放军总参谋长。从副总参谋长到总参谋长,不仅是职务的提升,更意味着正式进入军队的核心领导层。大家都很疑惑,杨得志将军是什么时候开始超越杨成武和杨勇,逐渐与他们拉开距离的呢?他究竟有什么特别的能耐,能在两位同姓者中脱颖而出呢?让我们来聊聊杨成武将军这个人。这位年轻的政治军事人才文武双全杨成武将军的辉煌岁月始于全面抗战。1937年年底,聂荣臻元帅率领三千名战士北上五台山,建立了晋察冀抗日根据地,这个根据地后来发展成了华北军区(即北京军区)的根基。聂帅最初只有3000人,在极其困难的环境中,成功将晋察冀军区壮大到30多万人。即便在日军势力最强的华北地区,他依然能够立足并发展,充分展现了他在军事指挥和全局规划上的卓越才能。单打独斗难成事,众人拾柴火焰高。聂帅麾下有个特别能干的助手,叫杨成武。他一开始就身兼数职,既是晋察冀军区第一分区的司令员和政委,还担任八路军独立第一师的师长。在晋察冀地区,第一军分区不仅是核心力量,更是最精锐的作战部队。聂荣臻元帅的军区指挥部长期与杨成武的第一分区并肩作战,抗日战斗的主力也主要由杨成武的部队承担。杨成武的成名战役发生在1939年11月7日的黄土岭之战,当时他指挥的炮兵连成功击毙了日军中将阿部规秀。

这场战斗消灭的敌人数量,虽然比不上击毙中村正雄的昆仑关战役那么显赫,但黄土岭一战的宣传价值丝毫不逊色。它对鼓舞华北地区军民斗志的作用尤其突出,产生了深远的积极影响。杨成武将军最重要的成就,就是让第一军分区发展壮大。他既能带兵打仗,又擅长处理政治事务,深得部下信任,特别会凝聚人心,把队伍组织得井井有条。在他的指挥下,第一军分区迅速壮大,兵力从最初的一千三百人猛增至七千多人。同时,他们整合了各类抗日武装,清理了不愿服从的势力,使易县、涞源、阜平等地成为稳固的抗日核心。尽管日军多次发动扫荡和进攻,始终无法彻底摧毁第一军分区,这支队伍成为晋察冀地区发展的关键力量。聂帅特别欣赏杨成武的才干。1944年,随着抗战局势逐渐好转,一分区的压力减轻了不少。聂帅抓住时机,对晋察冀军区的主要领导进行了重新安排,将杨成武这位得力干将调到冀中军区担任司令,希望他在新岗位上开拓局面。杨成武不负众望,迅速打开了工作新局面。虽然地道战并非由杨成武首创,但他到任后很快认识到这种战术的重要性,并大力推广,使地道战成为华北敌后抗战的一个显著特色。李公朴这位民主人士曾高度评价杨成武将军,称他为身着白袍的年轻将领,这番评价可谓恰如其分。

解放战争打响后,杨成武将军在晋察冀部队中始终担当重任,先后出任冀中纵队司令员、晋察冀野战军第二政委和华北第三兵团司令员等关键岗位。他亲身参与了张家口保卫战、正太路战役、清风店战役、解放石家庄、解放张家口以及新保安战役等多场重要战斗,在晋察冀主力部队中一直发挥着重要作用。在这段战事频繁的日子里,杨成武将军虽然表现突出,但他的光芒却常常被杨得志所遮掩。华北战事一开始形势相当糟糕,直到清风店之战才迎来转机,这场关键战役是由晋察冀野战军司令杨得志亲自部署的。虽然杨成武当时也在部队,但他只是第二政委,一把手是罗瑞卿,这么看来,要说功劳大小,年轻一代的杨成武比起经验丰富的杨得志,确实要逊色不少。在新保安之战中,杨成武的第三兵团本应是关键力量,原本有机会在张家口和新保安之间围歼傅作义的三十五军,为平津战役立下大功。然而,面对复杂的战局,杨成武未能抓住最佳战机。他误判三十五军在危急时刻会向西撤退,试图逃回绥远,因此将主力部署在张家口西侧。实际上,郭景云按照傅作义的命令,率军东进,准备返回北平。这一失误险些让战局失控,毛主席对第三兵团的表现极为不满。1948年12月7日,郭景云带着部队从张家口大规模突围,朝着北平撤退。杨成武和李天佑的兵团只在张家口东边安排了一个纵队进行拦截,主力却集中在西边,结果没能拦住三十五军。当天,毛主席在电报中毫不客气地批评了这件事。杨成武和李井泉之前多次无视军委的明确指示,没有执行切断张家口到宣化之间联系的任务,导致三十五军毫无阻拦地向东撤退。他们甚至纵容对方两个师乘坐三百多辆车顺利通过,而我方第一纵队却撤到铁路两侧袖手旁观,既不拦截也不攻击,这种做法实在是大错特错。新保安之战堪称华北部队最艰巨、最具考验性的一仗,这一仗打完后,解放天津和北平的任务就主要落在了东北野战军肩上。杨成武在这场关键战役中没能大显身手,反而让杨得志抢尽了风头。人的精力总有上限,既要管政务又要带兵打仗,难免会分散注意力。在军事指挥这个需要深度钻研的领域,自然难以做到极致,这是再正常不过的事。杨得志因为专注于军事指挥,最终超过了杨成武,这也是情理之中的结果。不过,这丝毫不影响我们对杨成武将军的敬重,他为新中国的建立立下了不可磨灭的功勋,我们永远铭记他的贡献。这位将军性格刚毅,行事沉着,像一座巍然不动的山峰。杨勇将军的生涯呈现出截然不同的风貌。在红军年代,三杨的表现难分伯仲,战斗经历也相差无几。在抗日战争期间,杨勇的军旅生涯逐渐成形。当时115师分成南北两路,聂帅带领的部队人数不多,但其中不少人后来都成了擅长搞建设的将领,比如杨成武将军,他也属于这一类型。他们的主要成就更多体现在根据地建设上,而非战斗表现。杨勇的情况不太一样,他带着大部队往南边和东边推进,从山西打到河北,接着进入山东,一直在罗帅的指挥下作战,几乎没离开过主力部队。

杨勇不仅骁勇善战,还十分机智。1938年3月底,他担任115师686团团长和政委时,突然接到任务,要求派兵掩护卫立煌撤退。杨勇迅速调遣一个连队前去布防。当时,第二战区司令长官已渡过黄河,副司令卫立煌的指挥部正被1000多名日军追赶,情急之下向115师求助。杨勇派出的连队抵达大宁县白儿岭,凭借一处高地成功阻挡了日军的进攻,硬是顶住了800多名敌军的猛烈攻势,坚持了整整三个小时。卫立煌站在远处,举起望远镜查看战场形势,转头对身旁的杨勇诚恳道:"你们特意调来这么多部队保护我,这份心意实在让我受之有愧。"杨勇表示:“根本没那么多人,就一个连的兵力。”卫立煌大为震惊,待部队撤回后,他特意前去查看,发现真的只有一个连的兵力,且仅损失了二十余人,不禁连连赞叹:“八路军真是了不起,八路军真是了不起。”从这件事就能看出杨勇带兵打仗的本事。抗日战争时期,杨勇最初跟随罗荣桓在山东开展工作,建立了鲁西抗日根据地。1940年,该根据地划归晋冀鲁豫军区管辖,杨勇随之成为刘伯承、邓小平领导的部队一员,自此便深深融入了第二野战军的战斗序列。人生际遇真是变幻莫测。要是杨勇当年一直留在115师,1945年随部队北上东北,跟着那位打仗特别厉害的元帅,很可能像韩先楚、邓华他们那样,成为一名出色的军事指挥官。到了二野那边,刘帅带兵育人的方式跟彭林徐粟他们很不一样。林帅就不多说了,彭总带兵时间不长,一野那几位将领的成长其实有限,他们的风格更接近贺老总。徐帅的军事理念和指挥风格自成一家,在四方面军中留下了深刻影响,许多老部下都深受其独特作风的熏陶。粟裕将军用兵如神,思维敏捷,创意非凡。跟随他学习作战,能显著提升军事指挥的水平,像叶飞、王必成、陶勇这几位将领就是很好的例子。刘帅在军事领域堪称泰斗,他教导下属从不硬性改变他们的天性,而是根据每个人的特点进行引导,让每个人都能按照自己的方式成长。二野的将领们在各野战军中风格各异,没有千篇一律的模式。就拿陈赓来说,他在整个解放战争期间几乎都是独立行动,很少受刘邓的直接指挥,他那活跃奔放的个性和独特的指挥才能始终没有受到影响。另外两位姓陈的将领也各具特色。陈再道继承了四方面军的勇猛作风,而陈锡联虽然同样来自红四方面军,却比陈再道更懂得学习借鉴,将刘伯承元帅指挥艺术中的宏大与细致完美融合,迅速在晋冀鲁豫地区崭露头角。1949年,第二野战军组建三个兵团时,年轻的陈锡联脱颖而出,担任第三兵团司令员,与陈赓、杨勇并驾齐驱。杨勇上将性格沉稳可靠,刘帅看重这一点,安排他负责七纵,指挥冀鲁豫的部队。后来苏振华带着一纵归队,但杨得志被聂帅留在晋察冀,一纵没了指挥官。于是刘帅把一纵和七纵合在一起,组成新的一纵,让杨勇担任司令。现在新一纵的规模挺大,下面管着四个旅,总共有两万五千人。别的纵队一般都只有三个旅,相比之下算是人多的了。不过要论实力排名,新一纵还排不上第一。这是为啥呢?因为刘邓那边能人太多了,特别是陈赓带的那支部队,简直就像开了挂一样。陈赓这个人打仗很有一套,喜欢自己单干,他手下的兵力也比其他纵队厚实。虽然名义上也是四个旅,但实际人数有三万一千,相当于比别人多出一个旅的兵力。杨勇在战场上的表现,就像他带领的部队一样,虽然打得勇猛,却从未占据过领头羊的位置。无论是定陶战役还是羊山集之战,他虽拼尽全力,但始终未能成为最核心的战斗力。

淮海战役中,各部队的作战部署很有代表性。攻打宿县时,刘伯承派出了陈锡联指挥的第三纵队。在浍河阻击黄维兵团的任务,则交给了陈赓率领的部队。而第一纵队呢?刘伯承一直把它作为后备力量,关键时刻才会投入战斗,发挥第二梯队的决定性作用。这并不是说第一纵队实力不足,首轮进攻的部队都是精锐中的精锐,能迅速打开局面。而作为后续投入的部队同样战斗力十足,能够彻底扭转战局走向。战斗打响后,陈赓带领部队成功牵制住了黄维兵团,但仅凭第四纵队的力量还不足以完全封锁对方。等到第一、第六纵队和主力部队全部到达战场,黄维兵团就插翅难逃了。只凭几场战斗,很难全面评价杨勇的能力。但通过一系列战役的累积,就能发现他真正的过人之处。杨勇在战场上表现得极为稳健,让人十分放心。后来,宋希濂被俘后与杨勇重逢,面对这位将自己逼入绝境的对手,他由衷地称赞杨勇是一位既沉稳又勇猛的优秀将领。宋希濂一向言辞谨慎,他的评价可谓一语中的。建国后,杨勇担任过最重要的职务就是北京军区司令员。这个位置的重要性不言而喻,守护国家心脏,自然要交给最可靠的人。像韩先楚、许世友、杨得志、王必成、王震这些久经沙场的虎将,都被毛主席安排到了关键位置。他们分别驻守在济南、武汉、昆明、福州、南京和新疆这些战略要地。毛主席对他们每个人的特长都了如指掌,所以安排起来特别得心应手。杨勇将军心里清楚自己跟杨得志之间的差距。1953年他奔赴朝鲜战场时,一见到比他早到那里的杨得志,立刻热情地上前握手,亲切地叫了声“老杨哥”。三、老杨的故事早在抗战初期,杨得志的军事才能就崭露头角。1937年末,115师进行部队分编时,他的指挥水平明显高出其他将领一筹。这位军事奇才的作战能力,在当时就已经让同僚们望尘莫及。最初,344旅的徐海东因健康问题无法履职,杨得志临时接替成为旅长,成为八路军中最年轻的代理旅长。随后,在向冀南豫北地区推进的过程中,八路军组建了第二纵队。由于正职司令左权未能到任,副司令杨得志再次承担起代理职责。在抗日战争时期,杨得志独自负责冀鲁豫根据地的建设,为后来晋冀鲁豫第一纵队的成立奠定了重要基础。在晋冀鲁豫的四个主要分区中,杨得志的军事实力仅次于陈赓。

内战打响后,杨得志的实力逐渐显现,迎来了事业巅峰。他本打算带领一纵北上支援东北战场,但后来情况有变,北上的计划取消了。聂荣臻出于工作需要和个人情面,硬是把他留在了晋察冀地区。原因很简单,晋察冀这边正需要像他这样能打的将领。1947年初春,华北战局陷入困境。朱德和聂荣臻经过商议,决定组建一支专门负责野战的主力部队。杨得志被委以重任,出任这支新部队的指挥官。他上任后立即带领部队在清风店和石家庄接连取得重大胜利,使晋察冀地区摆脱了此前的不利局面。翻看毛泽东的军事著作时,有个特别有意思的地方引起了我的注意。1948年10月,杨得志和杨成武两位将军带领各自的部队展开军事行动。在平西地区的战斗中,他们的分工明确。杨成武的部队主要在河北、察哈尔、绥远交界处活动,攻打小股敌军,占领城镇。这一带是傅作义的老巢,杨成武的行动目的是吸引傅作义的主力部队向西增援。与此同时,杨得志的部队则负责寻找机会消灭傅作义的主力。从战略任务来看,两位将军的职责有轻重之分,杨得志承担的是更艰巨的任务。在华北战区的格局中,二杨兵团扮演着关键角色,而杨得志的指挥才能尤为突出。即便晋察冀野战军已成历史,杨得志也不再是华北战场的最高指挥官,但每逢重大战役,他依然是首选的统帅。

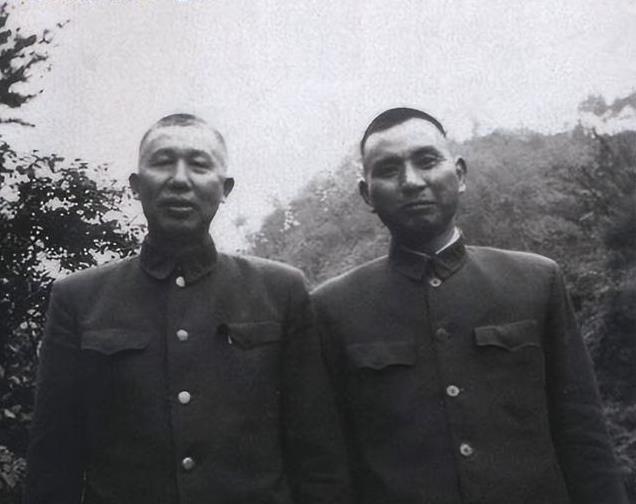

杨得志比杨勇和杨成武年长一些,两人都亲切地叫他"老杨哥",这可不是客套话,是真心实意地佩服他!杨得志将军在建国初期带领部队进入西北地区,稳定了边疆局势。随后他又率军参加抗美援朝战争。1979年,年近七十的杨得志与许世友将军分两路进攻越南,他在云南方向的指挥相当出色。当时虽然很多老将仍在,但中央为了确保胜利,连三野名将王必成都未启用,而是特意调派杨得志到云南前线,这足以说明他的能力。咱们再来看看最初的问题,三杨的差距究竟是从啥时候开始的?其实他们之间的差别一直存在,只是不太明显罢了。每当关键时刻到来,比如需要攻坚克难的时候,杨得志总能凭借他过硬的军事本领脱颖而出,稳稳地甩开其他两位杨姓将领一小段距离。解放战争结束后,大家的职位高低其实已经很清楚了。不过那时候刚建国,各种新岗位特别多,上将们都能当上兵团司令,位置管够,所以老杨哥的实力优势不太明显。但在内行人看来,谁更厉害,那是一眼就能看出来的。

评论列表