在明清时期,存在“非进士不入翰林,非翰林不入内阁”这一特定规则。然而,此规则并非绝对适用。特别是在清代,诸多进士不经翰林这一途径,直接进入内阁任职。并且,于旗人群体内部,亦有相当数量之人,虽未获取科举功名,却依然在政治体系中占据一席之地。

然而,就汉族官员群体而言,大体上依旧遵循这一规则。在清朝统治的整个时期内,汉族大学士中,至少八成出自翰林。但值得留意的是,同为翰林,若从细致层面剖析,实则存在等级差异。

【什么是翰林、未留馆之庶吉士、散进士?】

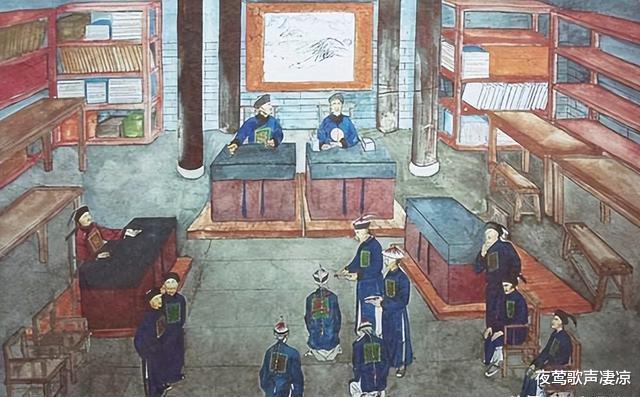

依循常规科举规制,殿试后,一甲三名进士会分别被委以翰林院修撰、编修之职。而对于二、三甲进士而言,他们需经由朝考这一关键程序,以判定自身能否进入翰林院庶常馆。此“入馆”之所指,即为进入翰林院庶常馆。那些成功通过朝考得以入馆的新科进士,便被称作“庶吉士” 。

每届庶吉士员额的设定,并无明确划一之标准,其人数确定需综合考量进士总量与翰林院具体职司事务。通常而言,每届录取人数介于三十至五十之间,由此可见,录取比例相对较为可观。

庶吉士并非正式职官,亦无品级设定。作为朝廷储备之人才,其需于庶常馆研修三年(若逢恩科,则会提前结束研习,即散馆)。在此期间,不仅翰林院掌院学士,甚至皇帝亦常对其予以考核,足见其学业任务繁重。

在科举制度中,一甲所录之状元、榜眼、探花,于传胪大典后即获授官职。然而,此三人亦需与普通庶吉士一同,于庶常馆接受系统的教习与培育。其间存在一显著差异,即若逢帝王之需,一甲三名或会提前开启其仕宦历程。

庶吉士完成为期三年的研习后,须经历一场攸关仕途的考核,此考核即“大考”,亦谓“馆选”。考核成绩位列一等者,依规授予编修或检讨之职,从而正式跻身翰林院编制。

按照既定规制,成绩评定为二等的人员,通常不具备留馆资格。此类人员往往会被分派至六部任职,或者外放担任知县,这一群体即被称作“未留馆之庶吉士” 。

在科举考试体系中,淘汰机制实属必然。于成绩评定中处于下游层次者,面临两种选择:其一,留驻庶常馆继续研习深造;其二,回归初始的进士班次。而经此分流,此部分人员已不符合翰林的选拔标准,无法获此称谓。

翰林群体涵盖留馆翰林与未留馆之庶吉士,二者皆具进士出身。为明确区分于普通进士,惯例将未通过朝考的进士称作“散进士”。需加以强调的是,“散进士”这一称谓仅相对于翰林群体,其本身并非伪冒之流。

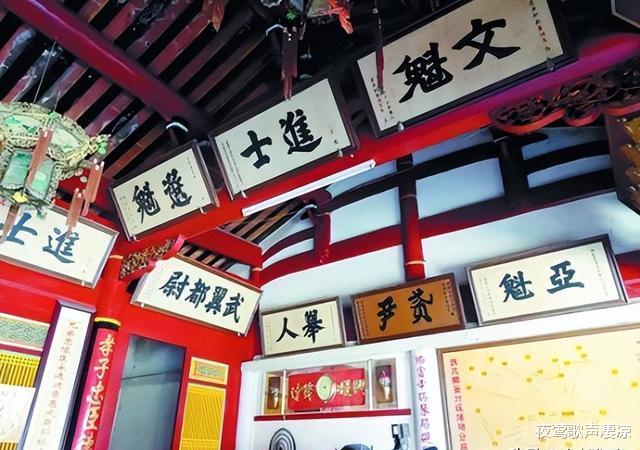

在庞大的进士群体范畴内,衍生出了三个层级分明的等级序列。其中,位居高位者为翰林;其次是未留馆任职的庶吉士;处于序列底层的则是散进士。此等级划分呈现出由高至低的清晰脉络。

【三者仕途前程之比较】

在清朝顺治时期,翰林与进士在发展前景上并无显著差异。彼时,新朝初立,百废待兴,国家对人才需求极为迫切。翰林群体虽在仕途上往往更易崭露头角,仕途显达;然而,进士亦拥有颇为可观的发展前景,二者在职业发展的预期上,并无本质性的区分。

彼时,全国范围内府、州、县的职位空缺现象极为严重。与现今不同,当时进士并无候补机制。进士入仕起点颇高,若于京城就职,按例多授任各部主事;若外调任职,则通常担任知县、知州或推官,亦有部分直接获任知府之职。

从相关历史记载不难察觉,在顺治朝初期,进士群体备受青睐,翰林一职对于进士而言,并非需激烈竞争方可获取。然而,至顺治十八年,形势出现转折。彼时,朝廷颁布新制,明确规定停止授予进士知府之职,所有进士一概以推官或知县任用。

康熙六年,清廷明确规定,二甲与三甲进士所授官职,最高仅为知县。自此,进士仕途前景,随岁月流转渐趋式微。至康熙中期,国家局势趋于稳定,官制亦渐次完备。在此背景下,却产生了官职缺额有限而候选人员众多的状况。

由于官职缺位,进士们需候缺返回原籍,此过程被称作“归班铨选”。该候补周期极为漫长,时间跨度差异明显,短则三至五年,长则可达十余年。据相关统计显示,自康熙中期起,进士平均候补期限约为八年。

在这一时期,翰林群体所具备的独特优势便得以彰显。翰林群体内部存在留馆翰林与未留馆翰林之区分。其中,留馆翰林在仕途发展方面拥有最为明朗的前景。一旦经历“开坊”这一关键阶段(若对该术语含义存疑,可于评论区留言咨询),他们便极有可能迅速晋升至卿贰之列,甚至有望入阁拜相。

未留馆的翰林群体,具有显著优势。散馆之后,他们通常会被委派至六部及内阁担任相应职务。倘若被外放为知县,依据既定规制,并不需要经历候补阶段,由此便衍生出“老虎班”这一特定称谓。

雍正年间,考虑到进士回原籍等候补缺之时,极有可能致使学业荒疏,故而推行一项全新举措。具体而言,安排这些候补进士以额外主事身份参与事务,此举措类似于现代所谓的“实习”。

三年期满,若进士在相应考察中展现出卓越才能,获上司赏识与举荐,便会由吏部引领觐见皇帝。皇帝经详察,若对其才德颇为满意,方会授予实职。然而,就整体进士选官制度而言,入选难度依旧颇高。

龚自珍曾有述:“本朝宰辅之任,必出自翰林官员,至于卿贰与封疆大吏,大半亦出身翰林。”然而,龚自珍自身却仕途蹇舛,处境困厄。其一生才华未得充分施展,最终满怀愤懑离开京城。究其根源,翰林身份之缺失,应是引致其诸多感慨的关键因素。

评论列表