《歌手2025》技术革新引爆直播伦理争议 行业陷真实与完美迷局

《歌手2025》节目组于2024年4月15日启动大众听审招募,报名系统显示首轮录制定于5月5日在长沙马栏山影视基地进行。

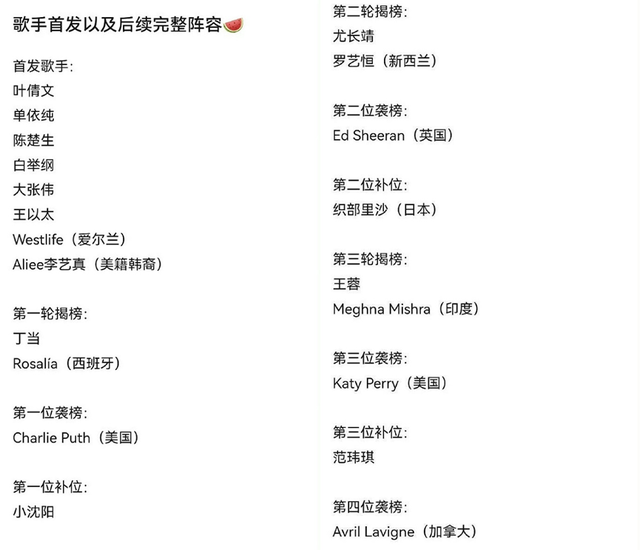

大张伟

根据湖南卫视内部制作备忘录,本季预算较上季增加23%,其中35%用于国际艺人邀约。

李艺真

已确认的歌手名单中,陈楚生团队于4月18日签署演出合同,合约条款规定需完成至少6期录制;白举纲工作室则于4月20日公布行程安排,显示其5月行程包含"综艺节目录制"项。

陈楚生

关于播出形式的争议源于节目技术参数变更。2024版招商手册中标注的"实时混音系统"配置在最新修订版中被删除,取而代之的是"多轨录音棚级制作"。

白举纲

音频工程团队透露,现场将启用32轨数字调音台,配备4组人工混响设备。与之形成对比的是,2024赛季使用的直播系统仅支持8轨直出,混响处理需提前72小时预设参数。这种技术调整被业内人士解读为回归录播模式的信号。

《歌手2024》的运营数据显示,12期直播总投入达1.2亿元,其中网络安全保障费用占18%。据广电总局监测报告,该季节目平均直播延迟为2.3秒,最高并发访问量突破2800万次。但收视调查显示,第7期直播时段观众留存率较首播下降41%,同期社交媒体讨论量中关于"走音"、"破音"的关键词占比达63%。制作团队在季终总结中提到,现场事故处理成本占总预算的7%,超出预案3个百分点。

单依纯

行业数据显示,国内具备体育馆级现场能力的歌手仅占从业人员的12%。中国演出行业协会2023年度报告指出,全年演唱会中完全真唱场次占比29%,使用预录伴唱带的场次达71%。《乘风2025》第二场公演的技术日志显示,全员开麦情况下,7位表演者中有4人使用实时修音设备,2人出现明显气息不稳。这些数据佐证了直播模式在现有产业基础下的实施难度。

王以太

全开麦风潮带来的商业影响正在显现。某音频设备供应商财报显示,2024年第一季度便携式耳返销量同比增长170%,其中78%采购方为综艺制作公司。声乐培训市场调研报告披露,近半年艺人专项现场特训课程咨询量激增300%,课时费标准从每小时800元涨至1500元。但这种短期市场波动尚未形成结构性改变,数据显示同期录音室专辑产量仍保持4%的常规增长。

叶倩文

版权交易市场出现新动向。在《歌手2024》带动下,现场版音乐数字单曲销量同比增长45%,其中LIVE版本占比从12%提升至28%。但值得注意的是,这些数据增长主要集中于头部艺人,腰部歌手现场版作品的付费转化率仅为录音室版本的17%。这种分化现象揭示出现场能力商业价值的局限性,也反映出观众审美取向的复杂性。

那英

【技术革新与行业未来】

5G传输技术的突破为直播模式提供新可能。华为最新发布的MediaCube系统可实现20ms超低延迟传输,在深圳试点的跨城演唱会中,现场与云端混音误差控制在±0.5dB以内。但该系统单小时运营成本高达12万元,相当于常规录播节目单期音频制作总费用的3倍。这种技术经济性矛盾成为制约直播普及的关键因素。

westlife(爱尔兰)

人工智能在音乐制作中的渗透引发新思考。某科技公司研发的AI实时修音算法已能将音准偏差修正至±5音分,处理延迟控制在80ms以内。在技术演示会上,该算法成功将业余歌手的现场表演提升至准专业水平。这种技术的商业化应用可能重塑"全开麦"的定义,但也将引发关于艺术真实性的伦理讨论。

当技术手段能够弥平现场表演的瑕疵时,"全开麦"是否还能作为实力认证的标尺?在追求极致听觉体验与保留艺术本真之间,行业正面临价值取向的十字路口。

或许问题的本质不在于直播或录播的形式选择,而在于我们是否准备好接受音乐表演作为"完美商品"与"即时艺术"的双重属性。当修音技术发展到可以实时创造虚拟歌姬时,人类歌手的核心竞争力究竟该锚定何处?这个追问,或将决定未来十年华语乐坛的进化方向。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。