杜虎珍奶奶的故事最近刷屏了。她用一生书写了一段感人至深的爱情传奇,也让我们重新思考什么是爱、责任与承诺。也许,你也会在她的故事中找到一些触动内心的共鸣。

---

坚守与等待:80年的漫长岁月

1942年,年仅20岁的杜虎珍嫁给了黄俊夫。两人在那个战火纷飞的年代匆匆成婚,却没料到短暂的相聚后便是漫长的分离。婚后没多久,黄俊夫参军离开,从此两人天各一方。

杜虎珍后来怀孕、生子,独自承担起一个家庭的重担。从播种到收割,从育儿到赡养老人,这位年轻的女子在孤独中撑起了整个家。而黄俊夫呢?他偶尔会寄信回家,表达对妻子的愧疚和牵挂,但随着时间推移,这些信件越来越少,直到1952年彻底停止。

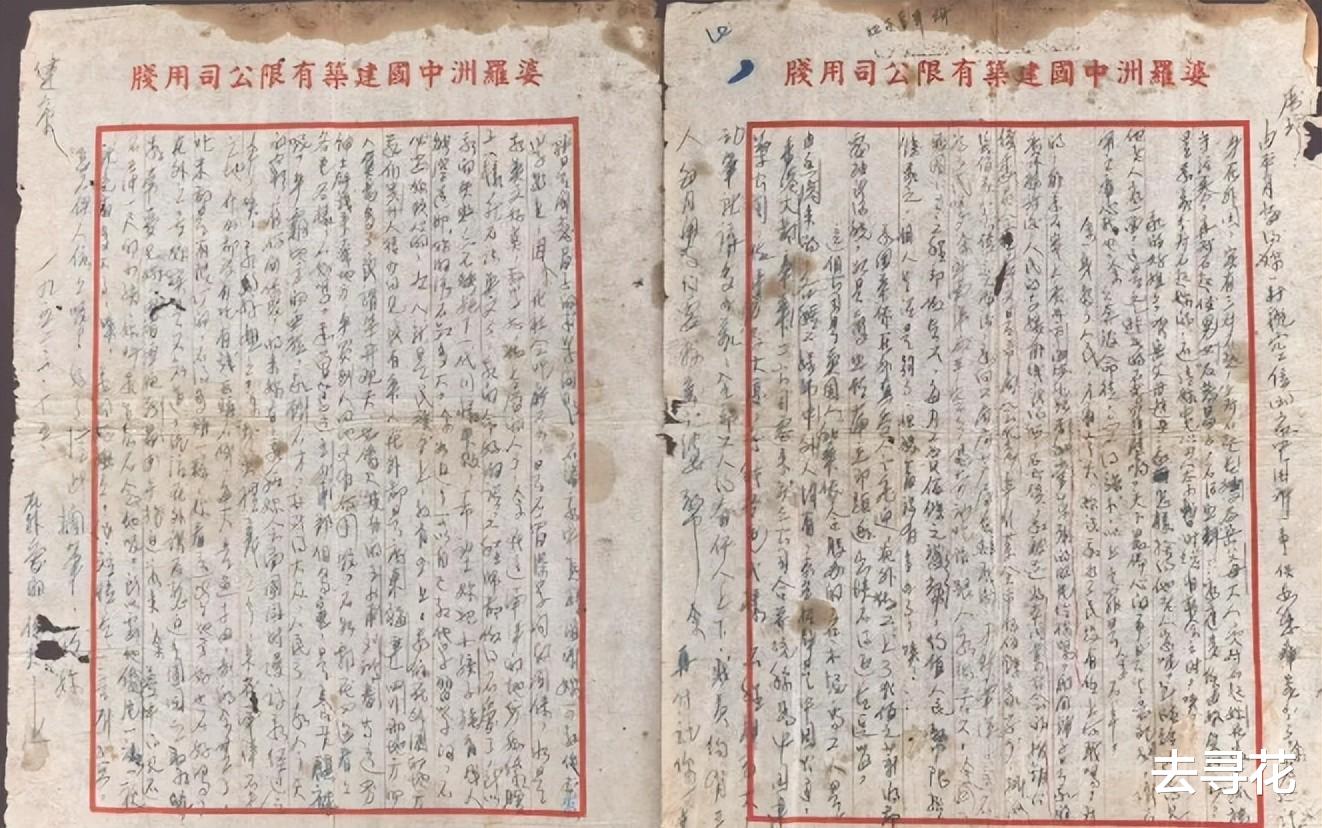

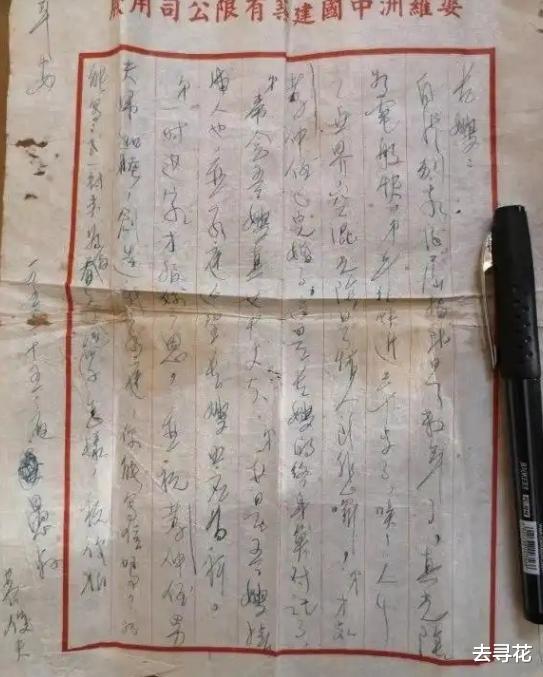

杜虎珍始终没有改嫁。她把丈夫的每一封信都小心保存,当作最珍贵的回忆。即使到了晚年,即便对黄俊夫的情感早已被时间冲淡,她依然每天守着那座老房子,像在等待一个永远不会回来的人。

人们常说,等待是最痛苦的,因为它总是伴随着希望与失望的交织。杜虎珍的等待持续了80多年,她的一生似乎都在问:“他为什么还不回来?他到底去了哪里?”

背叛与沉默:黄俊夫的选择

黄俊夫的命运同样充满争议。他离开家乡后,辗转香港、菲律宾,最终定居新加坡。据说,他在那里开了金店和药店,生活富足。然而,他对杜虎珍和儿子的态度却是冷酷的——断了通信,不再回望过去。

有人说,黄俊夫或许有自己的苦衷。在那个年代,许多人都因为战争失去联系,有些人甚至被迫重组家庭。但更多的人质疑:如果真的有难言之隐,为何不能给妻子一句交代?即便无法回来,至少可以解释清楚,让她不必再无望地等待。

黄俊夫的沉默,是对妻子最大的伤害。他的选择不仅摧毁了杜虎珍的感情,也让他们的孩子从小缺乏父爱,失去了完整的家庭。这不仅仅是个人的悲剧,也是那个时代无数家庭的缩影。

时代的背影:动荡中的爱情

杜虎珍和黄俊夫的故事发生在上世纪四十年代,那是中国历史上极为动荡的时期。战争、饥荒、流离失所,成为那个年代的主旋律。在这种背景下,许多夫妻被迫分离,有些人幸运地团聚,而有些人只能天各一方。

杜虎珍的坚持,是一种典型的传统美德。她坚信丈夫迟早会回来,而这种信念支撑了她的一生。这样的爱情观在今天看来或许有些“过时”,但却让人肃然起敬。毕竟,在现代人追求快餐式恋爱和闪婚闪离的风气下,这样的忠贞与执着显得尤为珍贵。

另一方面,黄俊夫的行为也折射出那个时代的复杂性。他可能认为自己已经尽力,但他的逃避和冷漠,让他成为故事中的“反派”。他的选择提醒我们:承诺一旦许下,就应该尽力兑现;否则,它只会变成压垮别人的枷锁。

---

感动与争议:公众的反应

杜虎珍去世的消息传开后,不少人被她的故事深深打动。有人感叹:“她用一生诠释了什么叫真正的爱情。”还有人表示:“虽然结局令人遗憾,但这份坚守本身就是一种伟大。”

当然,也有不少人对黄俊夫提出批评。他们认为,无论出于什么原因,他都不该抛弃自己的家庭。一个男人连最基本的担当都没有,又谈何爱情?

除了感动与批评,这个故事还引发了关于现代社会的思考。在快节奏生活的当下,我们是否还能像杜虎珍一样,为一个人付出一生?又或者,我们更倾向于接受黄俊夫的做法,选择新的生活?

---

关于爱与责任的启示

杜虎珍的故事告诉我们,爱情不仅仅是浪漫与激情,它还包含责任与承诺。真正的爱情,不一定是轰轰烈烈的,但它一定经得起时间的考验。

黄俊夫的选择,则让我们看到逃避责任的代价。他或许得到了短暂的自由,但却永远背负着对家庭的亏欠。人生中,每一份承诺都值得认真对待,因为它们决定了别人如何度过余生。

对于现代社会来说,杜虎珍的经历也是一种警醒。我们应更加珍惜身边的伴侣与家人,不要等到失去后才后悔莫及。同时,对于那些因各种原因分隔两地的家庭,我们也应该给予更多的理解与帮助,让他们有机会弥补遗憾。

杜虎珍奶奶的故事结束了,但她留给我们的思考却远未停止。你对她的坚守怎么看?你觉得黄俊夫是否有错?欢迎在评论区分享你的观点,让我们一起探讨爱情与责任的真谛。