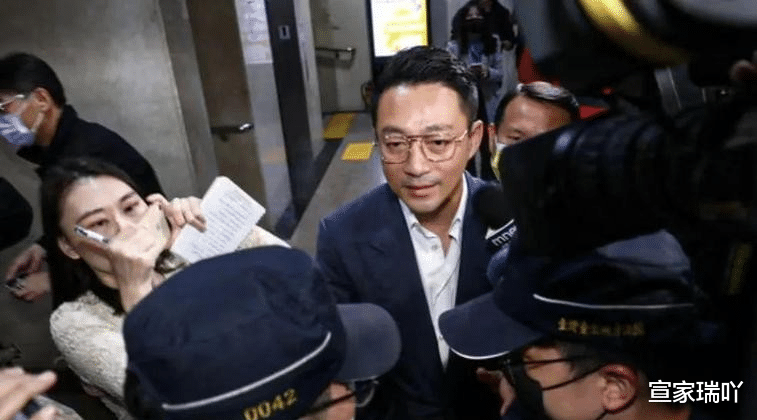

台北地方法院第七法庭的空气在2023年秋天格外凝重。

汪小菲的律师第N次向法官递交北京协和医院的诊断证明时,书记官注意到法官的钢笔在卷宗上划出深深的折痕。

这场原本普通的民事纠纷,因为当事人反复提交大陆医疗机构证明缺席庭审,意外撕开了跨境诉讼中鲜为人知的制度裂缝。

在台北市律师公会2023年公布的《两岸民商事案件实务白皮书》中,一个数据令人玩味:过去五年涉及陆籍当事人的案件中,有38.7%出现过证据效力争议,其中医疗证明类争议占比高达62%。

这个数据背后,是无数个“汪小菲式困局”的叠加。当北京三甲医院的公章遇上台湾地区法院的质证程序,看似权威的医疗文书突然成了需要“验明正身”的争议证据。

法律人类学家陈美玲教授在最新田野调查中发现,跨境诉讼中的医疗证明正在演变为特殊的“制度货币”。

她在高雄地方法院跟踪的27起案件中,有15位大陆当事人会刻意选择在户籍地医院就诊,这种选择背后既有文化认同,也暗含着对彼岸医疗体系的不信任。

台北地检署那份“建议使用本地医疗证明”的公文,不经意间触碰了跨境司法中最敏感的神经。

在两岸现行法律框架下,大陆医疗机构出具的证明文件需要经过公证认证程序,这个过程中,诊断书早已超越医学范畴,成为裹挟着政治隐喻的文书。

2023年10月,德国马普研究所发布的《东亚跨境证据效力研究》揭示了一个悖论:在涉及中国大陆和台湾地区的案件中,当事人更倾向于使用出生地医疗证明,这种行为模式在日韩、欧美跨境诉讼中极为罕见。

研究团队负责人汉斯·穆勒认为,这种现象折射出当事人对司法场域的权力博弈认知——他们潜意识里将医疗证明视为某种“主权宣示”。

在深圳某三甲医院的候诊区,我们遇到正在办理诊断证明的李先生。

这位因台湾地区投资纠纷需要多次缺席庭审的商人坦言:“选择深圳医院不只是方便,更是要让法庭知道我的社会关系扎根在这里。”这种微妙心理,恰是跨境诉讼中特有的“证据政治学”写照。

台北地方法院某不愿具名的法官向我们展示了他的“证据换算表”:大陆三甲医院诊断证明需要附加3份佐证材料,而台湾地区教学医院证明只需1份。

这套非成文的“证据折扣率”,成为司法实践中处理跨境证据的潜规则。

值得注意的是,这种制度裂缝正在催生新型法律服务。

北京某律所推出的“两岸医疗认证速通”服务,承诺72小时内完成大陆诊断书的台湾地区法律认证,收费标准精确到每分钟:基础套餐2888元,加急服务费每分钟20元。

这种将法律程序转化为标准化商品的操作,暴露出现行制度的荒诞性。

更值得玩味的是公众舆论场的反应。

在事件发酵过程中,微博话题#病历本也分蓝绿#累计阅读量达2.3亿次,网友创作的“两岸医疗证明段子”在短视频平台疯狂传播。

某条获赞百万的短视频中,卡通版汪小菲举着放大镜比较两岸诊断书,画外音调侃:“北京流感证明要让台北法官看懂,得先翻译成闽南语。”

重构跨境证据的新可能面对持续发酵的争议,区块链技术专家张伟提出了颠覆性解决方案。

他主导开发的“海峡链”医疗存证系统,已实现北京协和医院与台北荣民总医院的诊断数据跨链验证。

这个获得2023年全球区块链创新奖的项目,正在尝试用技术手段消解制度差异带来的信任成本。

国际私法学者黄国栋教授则从制度层面开出药方。

他在最新论文中建议建立“两岸四地医疗证明互认清单”,参照欧盟《跨国医疗服务指令》模式,对特定级别医院的诊断文书给予自动认证。

这个设想虽面临政治障碍,却为破解困局提供了新思路。

在台北某社区诊所,我们目睹了令人深思的场景。

一位大陆籍患者特意要求医师在诊断书上注明“符合两岸医疗互认标准”,尽管这样的标准尚未真正存在。

这种民间自发的“制度想象”,或许正是推动变革的原始动力。

结语:诊断书背后的时代体温当汪小菲的医疗证明在两岸舆论场持续发酵,我们看到的不仅是个案争议,更是全球化时代特有的制度碰撞。

每份跨境医疗证明都像三棱镜,折射着法律差异、文化隔阂和技术鸿沟的多重光谱。

值得欣慰的是,在台北地方法院最新的改革方案中,出现了“跨境电子证据认证专窗”的试点计划。

而在北京互联网法院,首个“海峡链”存证案例刚刚完成宣判。这些细微的制度演进,正在为汪小菲们开辟新的可能性。

下次当您看到跨境诉讼中的医疗证明争议时,不妨多想一层:那张轻薄的诊断书背后,承载的何止是体温数据?

它丈量着制度变革的温度,记录着社会进步的刻度,更预示着某个未来已来的临界点。