乡村振兴背景下,村级组织年均经手涉农资金超1.2万亿元(农业农村部2024年数据),基层"微腐败"案件中67%的争议集中于村干部主体身份认定(中央纪委国家监委2024年《基层职务犯罪审判白皮书》)。当村支书协助政府开展土地征收、村民小组组长管理扶贫资金、村合作社负责人参与国有土地经营时,其行为究竟构成贪污罪还是职务侵占罪、受贿罪还是非国家工作人员受贿罪?

核心症结在于如何界定《刑法》第93条第二款"其他依照法律从事公务的人员” 的范围,厘清"国家工作人员"与"非国家工作人员"的法律边界。这一争议本质上是基层治理中"自治属性"与"公务属性"的冲突体现。村干部作为连接政府与村民的桥梁,兼具"村集体自治管理者"与"政府公务协助者"双重角色,其行为性质的认定直接关系到罪与非罪、此罪与彼罪的划分,更关乎基层治理法治化的推进与乡村自治活力的保障。

一、法律规范的体系性解析(一)核心规范的三重逻辑架构

村干部职务犯罪主体认定的法律依据形成"基础法条+专门解释+监察衔接"的完整体系,三者相互补充、层层递进:

1.《刑法》第93条第二款的基础定位:该条款明确"其他依照法律从事公务的人员,以国家工作人员论",为村干部主体资格认定提供根本遵循。此处的"从事公务"是核心要件,强调行为的公共管理属性,而非单纯的职务头衔或身份标签。

2.全国人大常委会2000年立法解释的具体界定:为解决司法实践中"从事公务"的模糊性问题,全国人大常委会专门出台《关于〈中华人民共和国刑法〉第九十三条第二款的解释》(以下简称《立法解释》),列举了七类村基层组织人员属于"从事公务"的情形,核心可归纳为三大类:

(1)特定款物管理类:救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物及社会捐助公益事业款物的管理;

(2)土地相关管理类:国有土地的经营和管理、土地征收、征用补偿费用的管理;

(3)行政协助类:代征、代缴税款,有关计划生育、户籍、征兵工作,以及协助人民政府从事的其他行政管理工作。

该解释的关键价值在于将"公务"具象化,明确村干部只有在上述特定情形下才具备国家工作人员身份,避免了"身份论"的片面认定。

3.《监察法》第15条的衔接补充:《监察法》将"基层群众性自治组织中从事管理的人员"纳入监察对象,其范围远大于刑法上的"国家工作人员"。这一规定形成"监察全覆盖+刑法限缩认定"的格局:前者侧重对基层管理行为的全面监督,后者侧重对犯罪行为的精准定罪。例如,村干部单纯管理村集体自有资金的行为虽属监察对象,但因不具备"从事公务"属性,不构成刑法上的国家工作人员,其侵占资金的行为应认定为职务侵占罪而非贪污罪。

(二)规范适用的核心冲突与化解

实践中最突出的冲突是"形式授权"与"实质公务"的认定分歧。部分案件中,村干部虽无政府书面委托文件,但实际参与行政管理工作;或虽有书面委托,但行为本质仍属村集体自治事务。对此,司法实践形成"实质优于形式"的裁判规则:认定是否属于"从事公务",关键看行为是否体现政府意志、是否属于行政管理职能范畴,而非仅以是否有书面委托为标准。例如,《立法解释》中"协助人民政府从事的其他行政管理工作"的兜底条款,需结合以下要件综合判断:一是行为目的为实现公共管理目标;二是行为内容属于政府行政管理职权范围;三是行为结果直接关联国家利益或公共利益。这一解释逻辑既避免了兜底条款的滥用,又能适应基层治理中不断出现的新型公务协助行为。

(三)关键概念的法律界定

1."村基层组织人员"的范围:根据司法实践共识,包括村党支部书记、村委会主任、副主任、委员,村民小组组长、副组长,以及村股份经济合作社等村级集体经济组织的负责人。认定核心在于是否实际从事管理工作,而非仅看职务名称。

2."从事公务"的本质特征:一是管理性,即对公共事务或特定款物进行组织、领导、监督、管理等活动;二是公共性,即涉及国家利益、社会公共利益或不特定多数人的利益;三是授权性,即基于法律规定或政府委托获得职权,而非基于村民自治章程的授权。

3.公共财产与集体财产的区分:根据《刑法》第91条,公共财产包括国有财产、劳动群众集体所有的财产(特定情形下)、用于扶贫和其他公益事业的社会捐助或者专项基金的财产等。需注意的是,村集体所有的财产只有在被用于协助政府公务(如存放征地补偿款)时,才可能被认定为公共财产;若为村集体自主管理的自有资金,则属于集体财产,侵占该类财产的行为应认定为职务侵占罪而非贪污罪。

二、司法实践中的核心争议与规范适用(一)"协助政府"的认定标准:形式与实质的双重审查

1.法律适用规则

认定村干部是否"协助政府从事行政管理工作",需遵循"形式依据+实质属性"双重标准:

(1)形式依据:包括政府出具的书面委托书、会议纪要、工作实施方案等,证明行为人的职权来源与政府公务相关;

(2)实质属性:行为需属于政府行政管理职能范畴,体现政府意志,而非村集体自治事务或劳务性工作。

2.规范解析与实务边界

(1)典型公务行为:土地征收补偿款的核实与发放、扶贫资金的管理与分配、国有土地的经营管理等,这些行为直接关联国家利益,属于政府核心行政管理职能,村干部参与其中即构成"从事公务";

(2)非公务行为:单纯收集村民信息、通知村民参加会议、协助村集体自主组织的公益活动等,此类行为不具备行政管理属性,仅属于劳务性协助,不构成"从事公务"。

例如,某村支书受镇政府委托,负责核实本村被征收土地面积并上报镇政府,该行为属于"协助政府从事土地征收补偿费用管理",具备公务属性;但若其仅负责将镇政府已确定的补偿款发放给村民,未参与核实、审核工作,则属于单纯的劳务性工作,不构成"从事公务"。

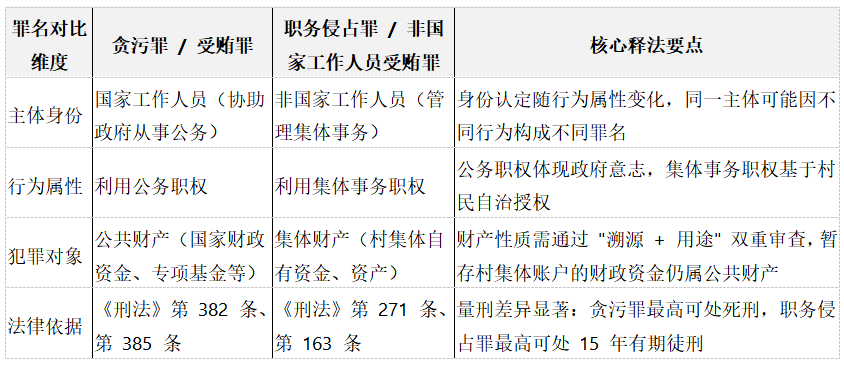

(二)主体身份的动态认定:随行为属性变化而调整

1.法律适用规则

村干部的主体身份并非固定不变,而是根据具体行为的性质动态认定:同一村干部在不同行为中可能分别构成"国家工作人员"和"非国家工作人员",需遵循"一事一认定"原则。

2.规范解析与实务边界

当村干部实施《立法解释》列举的七类行为时,以国家工作人员论,其利用职权实施的侵吞、窃取、骗取公共财物行为构成贪污罪,收受贿赂行为构成受贿罪;

当村干部实施村集体自治事务(如村集体企业招标、集体资产租赁、自有资金管理等)时,属于非国家工作人员,其侵占集体财产行为构成职务侵占罪,收受贿赂行为构成非国家工作人员受贿罪。

这一规则的核心依据是《刑法》第93条第二款的立法精神——国家工作人员身份的认定以"从事公务"为核心,而非以个人职务为标准。即使是村党支部书记,若其行为与公务无关,也不能认定为国家工作人员。

(三)渎职犯罪的主体适用:突破"编制身份"的限制

1.法律适用规则

根据《刑法》第九章渎职罪的相关规定及最高人民检察院2012年第5号指导案例(杨某某、余某某等滥用职权案),受政府委托协助从事行政管理工作的村干部,即使不具备国家机关工作人员编制,也可构成滥用职权罪、玩忽职守罪等渎职犯罪的主体。

2.规范解析与实务边界

渎职罪的主体认定核心在于"是否实质行使国家行政管理职权",而非是否具备国家机关工作人员身份。村干部构成渎职罪需满足以下要件:

(1)主体要件:受政府委托协助从事行政管理工作,实质行使行政职权;

(2)行为要件:滥用职权或玩忽职守,违反法律规定或职责要求;

(3)结果要件:导致公共财产、国家和人民利益遭受重大损失;

(4)因果要件:滥用职权或玩忽职守行为与重大损失之间存在直接因果关系。

例如,村支书在协助政府拆迁腾退工作中,违规为不符合条件的村民出具宅基地合法证明,导致国家拆迁补偿款被骗取,即使其无国家机关编制,也构成滥用职权罪。这一规则体现了"实质公务论"的司法导向,避免了因身份形式限制导致的追责漏洞。

(四)涉案财物性质的穿透式审查

1.法律适用规则

涉案财物性质直接决定罪名认定,需通过"资金溯源+用途限定+管理主体"三重穿透式审查:

(1)资金溯源:核查资金是否来自国家财政拨款、专项基金等公共来源;

(2)用途限定:核查资金是否具有明确的公共用途(如征地补偿、扶贫帮扶);

(3)管理主体:核查资金是否由村干部基于公务协助行为进行管理。

2.规范解析与实务边界

(1)公共财产的认定:需同时满足"来源公共+用途公共+管理公务",例如政府拨付的土地征收补偿款、扶贫专项基金等,即使暂存于村集体账户,仍属公共财产;

(2)集体财产的认定:村集体自有资金(如村办企业收益、集体土地租赁收入)、村民自筹资金等,若未被用于协助政府公务,仅属集体财产,侵占此类财产的行为应认定为职务侵占罪。

例如,村干部将政府拨付的扶贫资金挪用归个人使用,因资金来源为公共财政、用途为扶贫公益,构成贪污罪;若其挪用的是村集体自有资金用于个人投资,则构成职务侵占罪。

三、实务操作的核心指引(一)主体身份认定的证据审查标准

认定村干部是否属于国家工作人员,需围绕"三证合一"收集证据,形成完整证据链:

(1)委托依据证据:政府书面委托书、镇(乡)政府会议纪要、工作实施方案等,证明村干部的职权来源与政府公务相关。例如,某镇政府《拆迁腾退工作实施方案》明确村支书负责宅基地合法性审核,即可作为委托依据;

(2)职权内容证据:岗位职责文件、工作记录(如审核签字单、上报材料)、政府工作人员证言等,证明村干部实际行使的是行政管理职权,而非劳务性或自治性职权;

(3)行为关联证据:涉案行为与公务的关联性材料,如骗取的补偿款对应村干部负责的征地项目、受贿行为与协助政府项目承揽相关等,排除与公务无关的行为。

(二)罪名区分的实务操作路径

(三)风险防控的规范建议

(1)明确授权程序:基层政府委托村干部协助公务时,必须出具书面委托文件,明确委托事项、权限范围、责任边界,避免"口头委托""模糊授权"导致的身份认定争议;

(2)资金监管分离:对涉及公共资金的管理,实行"村账镇管+专户存储+穿透审核"机制,银行发放公共资金时需同时核对政府批文与村集体审核材料,杜绝村干部单独掌控资金的漏洞;

(3)法律培训常态化:定期对村干部开展《刑法》第93条及相关立法解释的专题培训,明确公务与集体事务的边界,通过典型案例解析强化法律风险预警;

(4)村务公开细化:对涉及政府公务的协助行为、公共资金的使用情况,实行全程公开,接受村民监督,从源头减少权力寻租空间。

四、结语:在法治框架下划定基层权力边界村干部职务犯罪主体身份认定的核心,是在村集体自治权与政府行政管理权之间划定清晰的法律边界。从《刑法》第93条的基础规定到全国人大常委会的专项立法解释,再到司法实践中"实质公务论"的坚持,体现了我国法治对基层治理的精准回应——既通过严格认定国家工作人员身份,打击借公务之名的"微腐败",维护国家利益与公共利益;又通过区分集体事务与公务,保障村集体自治权的依法行使,避免过度追责挫伤基层治理活力。

在全面推进乡村振兴的时代背景下,基层"微权力"的法治化运行需要三重保障:一是规范授权,通过书面委托明确公务范围,让村干部知道"能做什么";二是透明用权,通过资金监管、村务公开等机制,让权力运行"看得见";三是严格督权,通过监察全覆盖与精准司法追责,让违法用权"受惩戒"。唯有如此,才能让村干部在"自治"与"公务"的双重角色中不越界、不缺位,让基层治理的"最后一公里"真正成为法治中国的坚实基石。