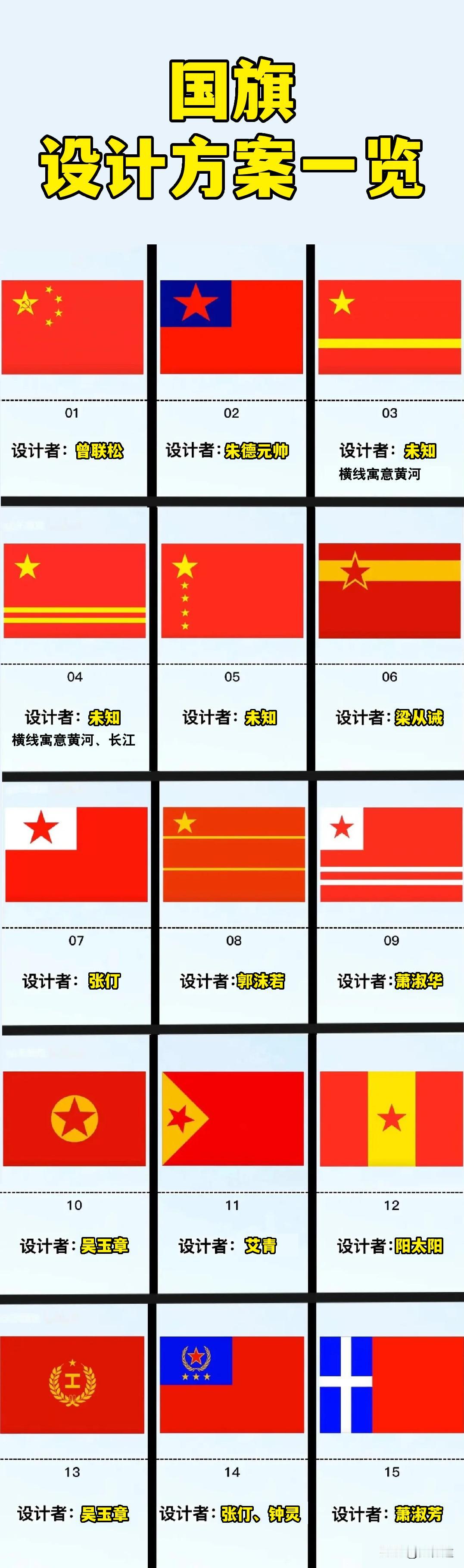

朱德设计的国旗:没选上 郭沫若设计的国旗:没选上 在选国旗这件事上,并不是说谁的名气大,谁设计出的国旗就最有权威性。 一九四九年,北京还叫北平,政协六组在报纸上登了征稿启事,位置非常扎眼,说要为新中国选一面国旗。消息一出,全国各地的邮局就忙了起来。 城市里、乡下,教书的、拉车的、在国外谋生的华侨,纷纷拽起纸笔,把心里对新国家的样子画出来。 短短一个多月,政协那边就收到了三千来幅图案,专门装了几大箱,送进北京饭店的选稿房。 评选小组把稿子一张张铺开,看图、看说明,把含义讲得清清楚楚的挑出来,先拎了三十八幅,编成《国旗图案参考资料》,分发给代表讨论。 投票统计一出来,所有人第一眼看到的,都是一个刺眼的数字:一百八十多票。 得票最高的,是一幅编号“复字第三号”的作品,大家都叫它“三号方案”。 设计者写明,这条线是黄河,是母亲河,在红旗上一路流过去。很多代表翻到这一页时,反应相当统一:简洁、体面,还有象征。 争议从那条看似不起眼的黄线开始。有代表盯着那条线看了半天,忽然提了句不太好听的话:黄河是黄河,可在旗面上横着一分,很容易让人联想到“分裂”“割裂”。 黄线本来是好意,一旦给有心人借题发挥,就成了天天在旗杆上晃动的一根刺。 商量来商量去,代表们心里都有点别扭。明知这幅旗在艺术上过关,在票数上出众,可只要想到那条黄线可能带来的麻烦,就不敢把它推到全国人民面前。三号方案只好带着一百多票,悄悄退场。连带着,其他旗面上带横线、斜线、河流图案的设计,也都被打了问号,一整类思路被放到了次要位置。 再翻回早先的票数表,有一行小小的记录,当时谁都没放在心上:有一幅红旗,只拿到十五票。这个数字太不起眼,很容易被眼睛滑过去。 却偏偏是它,最后翻了盘。 同一时间,在上海闷热的夏夜里,一个普通职员也在和一张纸较劲。 曾联松当年在日用杂品公司干事,闲时爱写写字、画画图,对美术并不陌生。更早一点的年代,他也曾在战火中辗转,看过城市沦陷、百姓逃难,对“山河破碎”这四个字有切身的感受。 等到解放在望,报纸上登出征集国旗的启事,他反复琢磨那几行字,知道这不是一般的美术比赛,而是给新中国画一张“脸”。 上海的七月湿热得很,人躺在床板上像贴在蒸笼里。 曾联松连着好多晚睡不踏实,干脆推开窗子,一边摇扇一边望天。城市的光线压着天空,只能看到零散的几颗星。 他一边看,一边在心里打转:这几十年,老百姓不就是一直盼着这样一颗“星”吗?盼来盼去,盼到共产党打进城市,这口气才算出得来。 念头一转,构图就有了影子。 红色旗面,是革命流血的颜色,也是新国家的底色;黄色星星,既是光明,也是黄皮肤子孙共有的肤色。大五角星代表共产党,四颗小星代表工人、农民、小资产阶级、民族资产阶级这几股力量。大星本来还被他剪出了镰刀、锤子的轮廓,把政权性质“写死”在里面。 星是想好了,放哪成了难题。 起初,五颗星被他摆在旗的中间,看上去规矩端正,偏偏整面旗像堵墙,透不过气;挪到偏右,又有一种要翻倒的感觉;来来回回调位置,足足折腾了一个多月。 直到有一天,他把整组星一口气移到旗面左上角,才突然觉得顺眼了。 那颗大星像从旗角投下光亮,四颗小星顺势围上来,整面红旗一下子腾出了开阔的空间。 为了让“谁听谁的”更直观,他干脆让每颗小星都有一角对准大星的中心点。这一点小心思,外人不见得一眼看出来,但他自己很清楚,这是在画一个向心的格局:全国各阶层围着一个核心团结在一起。 样稿剪贴完整,他写上“红地五星旗”几个字,装进信封,寄往北平。 稿子送到北京饭店时,只是三千封信里的普通一封。 初选时,“红地五星旗”只拿到十五票,在统计表上靠后站队。如果不是三号方案因为黄线被否,恐怕很难再有出头机会。正是那次“意外”,逼得评选小组重新翻检被搁在一旁的稿件。戏剧家田汉翻图翻累了,眼睛在那块红底五颗星上停了下来,越看越顺眼:没有线条,没有条块,却把政权性质和大团结讲得干干净净,还不容易被误读。 田汉开口提了意见,希望把这幅图案提到更高层审阅。 图样进了中南海,周恩来看过,在说明上写下同意意见。工作人员印了两百份左右,送到各路代表和中央领导案头。毛主席看着那几颗星,点了一句:“这个图案表现的是我国的大团结,现在要大团结,将来也要大团结。”这句话,让“红地五星旗”真正站稳了脚跟。 专家们随后动了一处关键的手术:删去大星里镰刀和锤子的图案,保留纯粹的金色五角星。 这样一来,不再有照搬苏联国旗的嫌疑,视觉也干净了许多。 四颗小星朝向大星的布局继续保留,用星尖把“以工人阶级为领导、工农联盟为基础的人民民主专政”这句话,变成了一幅图。 九月二十七日,政协全体会议举手通过,五星红旗被正式确定为中华人民共和国国旗。 二十九日,报纸刊出图样和制法说明,指导各地缝制;十月一日,开国大典上,那面刚缝好的新旗在天安门广场冉冉升起。