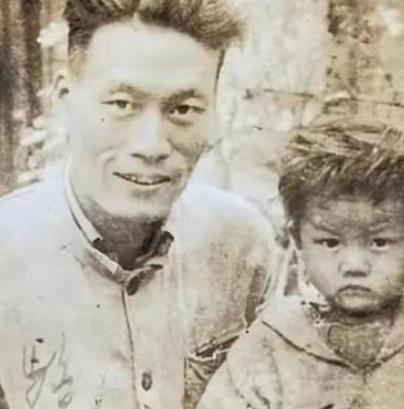

1937年4月,东北一家三口被日军押送刑场,即将执行死刑。父亲被日军斩首,5岁的小男孩强忍着泪水对母亲说到:“妈妈,我不怕……”然而话还没说完,母亲就被一颗子弹打中,而紧抱儿子的双手也松了开来。 王凤阁出生于奉天法库的一个普通农家。家境清贫,但自小便体魄过人,尤其擅长武艺。 十六七岁起便跟随当地镖局习武,在护镖途中,他见过太多百姓遭受土匪欺压,也见过日寇借“东三省特权”横行乡里。 那时的他,心中便埋下了一个执念:这片土地,总要有人来守。 成年后,他成为远近闻名的镖师,后又因武艺和名望被推举为乡团练总。王凤阁的威信逐渐在法库、昌图、铁岭一带建立起来。 1931年“九一八”事变爆发,日军铁蹄迅速踏破沈阳城防。听到东北军不战而撤的消息,王凤阁拍案而起:“大好河山岂能拱手让人!”当晚,他与乡绅、团练骨干连夜商议,宣布举旗抗日。 从此,他的人生再没有回头路。 最初的抗日队伍只有几十人,枪械也杂乱不堪。但王凤阁深知:只要敢打第一枪,就会有更多的东北儿女站出来。 果不其然,“王团长打鬼子”的消息迅速传遍奉天北部山区,不到三个月,他的队伍便扩展到千余人,被日军视为“东北北部最难缠的地方武装”。 王凤阁制定严格军纪:不扰民、不抢掠,不拖累百姓。 宁可兄弟们饿着,也不能让我们打着抗日旗号伤了乡亲的心。 为了筹粮,他带队夜袭日伪粮库;为了武器,他瞄准伪军据点,常常以十几人的小分队突袭夺枪。 当地百姓称他们为“王家军”,把家里最好的苞米饼悄悄塞进队伍的粮袋。 王凤阁常说:“我们这支队伍,是老百姓用命供出来的。只要还有一个兄弟,我就打一天。” 1933年至1935年,是王凤阁抗争最艰苦的时日。日军将他所在地区定为“肃正重点区”,多次动用飞机、重机枪围剿。但王凤阁熟悉地形,善用伏击、夜袭、游击战。 有一回,日军两个中队合围,炮火不断,山林被炸得烟尘滚滚。部下焦急:“团长,咱们怕是突不出去!” 王凤阁却沉声道:“突不出去就打出去!咱是保家卫国的军,不是被吓散的乌合!” 他率领三十多人趁夜突围,翻越数座山岭,最终在大青沟一带反包抄日军侧翼,一举打乱敌阵。 在那场战斗中,他额角被弹片划开,鲜血顺着脸颊流下。他只是随手抹了抹:“好,留个记号,让小鬼子记住。” 也正是这几年,“王凤阁”这个名字成为东北抗日义勇军中的旗帜之一。 在战火之后,他是抗日悍将;但在稀疏的休整夜晚,他只是一个丈夫、一个父亲。 他的妻子温和坚韧,经常冒着危险为部队筹措粮草、缝补军衣。儿子小金子五岁,总喜欢骑在父亲肩头,奶声奶气地说:“爸爸,我长大了也打鬼子。” 王凤阁总是被逗笑,却又沉默许久。因为他知道,自己也许等不到儿子长大的那一天。但只要他还活着,就要用生命为孩子守一个未来。 1937年初,王凤阁在一次行军途中遭到叛徒出卖,被日军重兵围捕。激战中,他身负重伤,为保护残部突围,被迫留在原地阻击,最终被俘。 日军不敢在战场上杀他,试图逼他招供、劝降。 他被关在法库的临时牢房中,双手被铁链勒得血肉模糊。面对日军威逼,他只有一句话:“要我跪天,可;要我跪父母,也可;要我向鬼子跪——休想!” 审讯无果,日军决定公开处死他,以震慑群众。 于是有了四月那个阴冷的早晨。 行刑前,他望着妻子和儿子,眼中第一次泛起水光,却依旧挺直脊梁:“孩子……东北一定会回来的。” 小金子强忍着哭泣:“爸爸,我不怕……” 话未说完,枪声骤响,孩子妻子倒在地上。 王凤阁嘶吼着扑向妻儿,却被士兵死死按住。刽子手举起了刀,他昂首直立,眼里没有畏惧,只有炽烈的光。 那一刻,北方的冷风似乎也为之停滞。