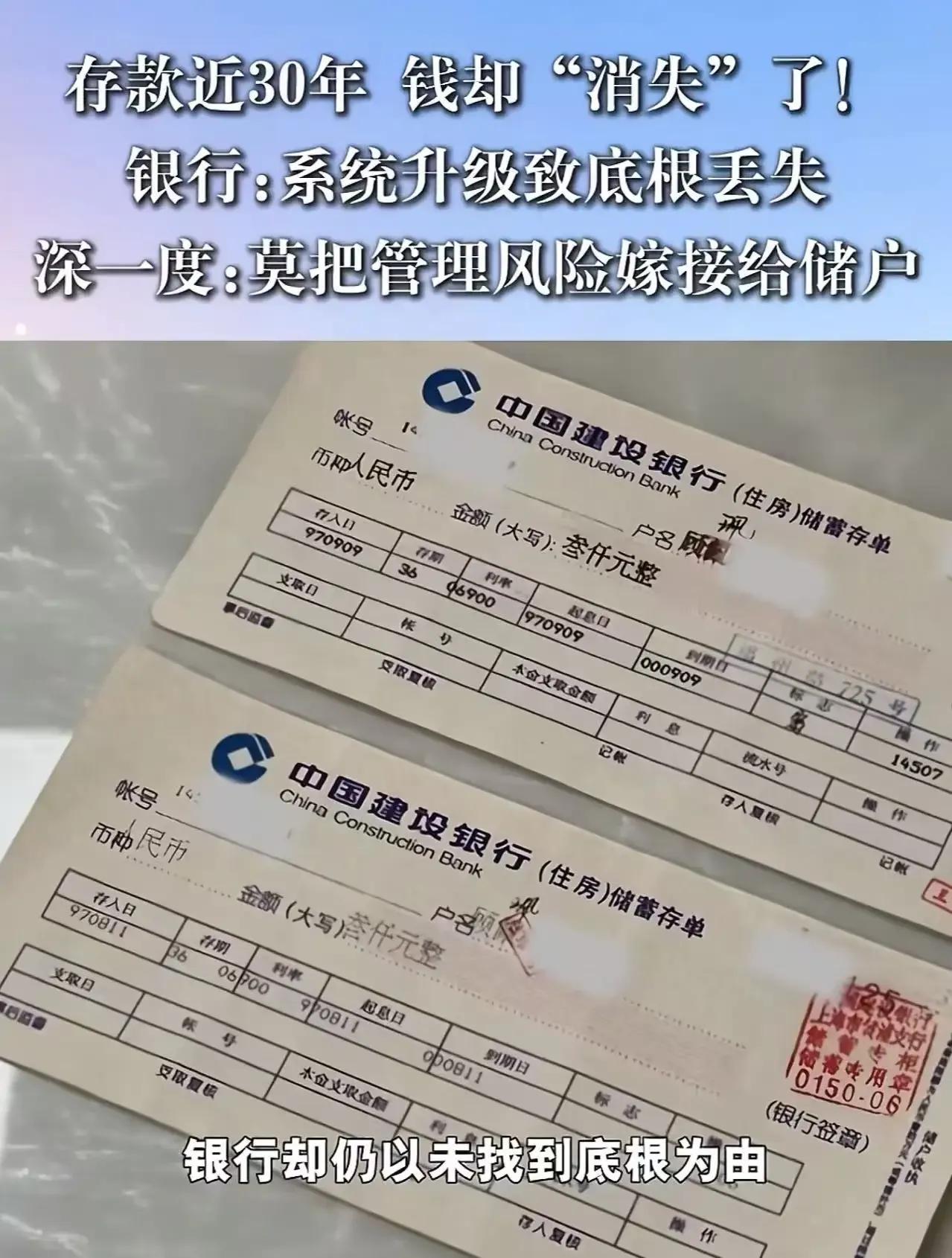

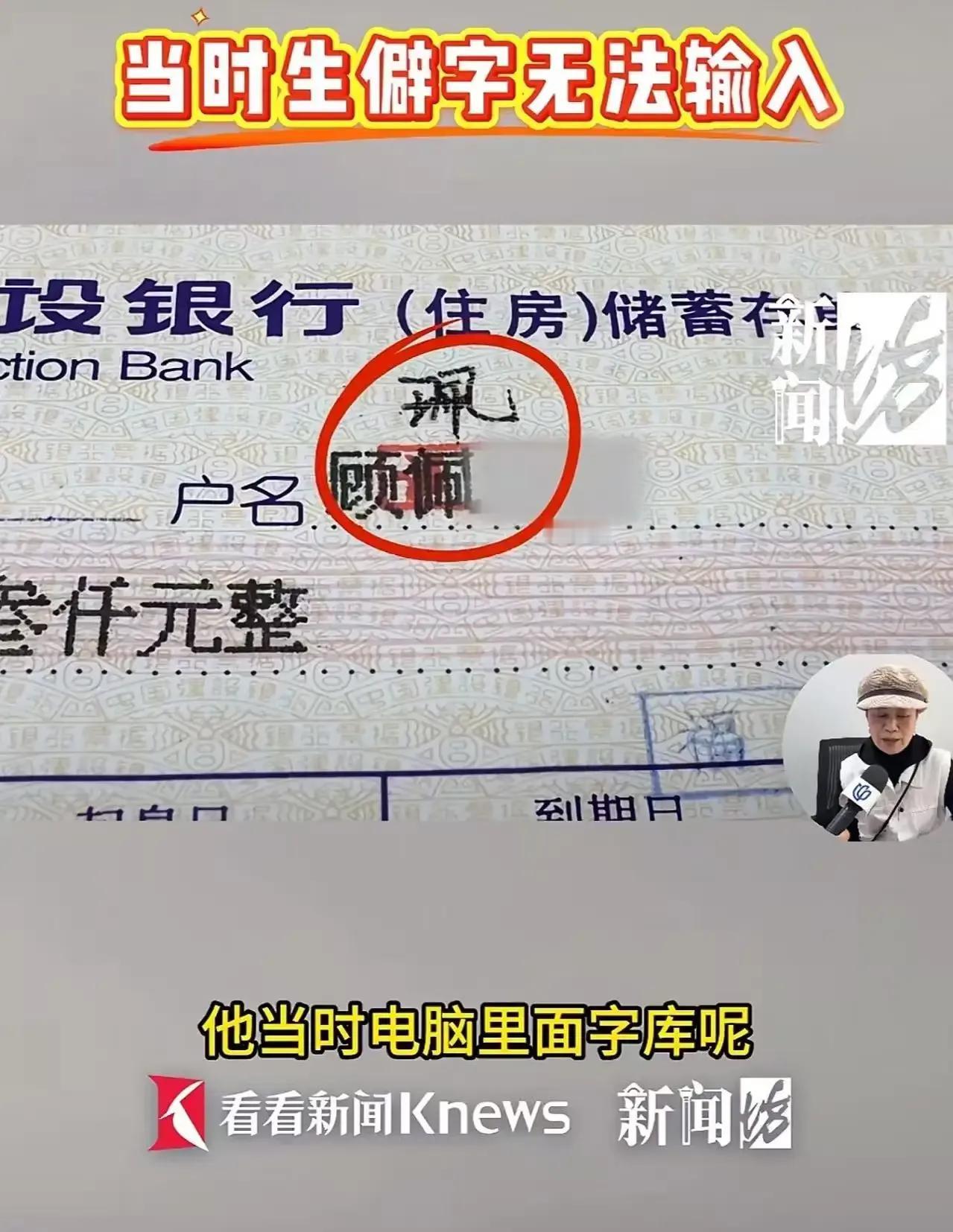

上海icon,大妈拿着两张28年前的定期存款单,去银行取钱,却被告知存单时间太长了,找不到她的存根,被拒绝取款。大妈:我有存单就证明我存了钱,你们存根找不到了,凭什么不让我取钱?网友:只要存单是真实的,银行就要无条件兑付,找不到存根是你银行内部的事,与储户无关! 上海的这个故事,像极了一面镜子,折射出我们对信任、制度和人性的深层思考。大妈手握那两张泛黄的存单,仿佛握着一段岁月的记忆,也是一份对未来的希望。她说:“我有存单就证明我存了钱,你们存根找不到了,凭什么不让我取钱?”这句话简单而质朴,却直击人心。 在这个信息高速流转的时代,银行作为资金的守护者,理应是信任的象征。然而,面对大妈的坚持和网友的声援,我们不得不问:制度的刚性是否会变成冷漠的铁墙?存单丢失、存根找不到,真的就意味着失去一切吗?难道一张纸、一份凭证,就能代表一段血脉相传的信任吗? 网友们的声音如潮水般涌来:“只要存单是真实的,银行就要无条件兑付,找不到存根是银行内部的问题,与储户无关!”这句话折射出公众对银行责任的期待,也反映出制度的公平与正义。毕竟,谁都知道,银行的钱不是“天上掉下来的”,而是千千万万普通人辛苦积攒的血汗钱。大妈的坚持,正是对这份信任的捍卫。 但问题也不止于此。这场看似简单的存款取款争议,实际上折射出我们社会对“信任”二字的深刻理解。信任,是建立在制度之上的默契;而制度,是否足够人性化,是否能真正保护普通人的权益?这才是值得我们深思的核心。 或许,银行应当反思:在技术和制度日益完善的今天,如何让每一位存款人都能感受到公平与尊重?而我们每个人,又该如何在制度的框架下,维护自己的权益?大妈的故事,是一面镜子,也是一份警醒。 这不仅仅是一起存款事件,更是一场关于信任、责任和人性的社会讨论。我们期待,未来的银行能成为温暖的港湾,而不是冷漠的堡垒。毕竟,人与人之间的信任,才是社会最坚实的基石。读完这故事,你是否也在心底默默叹息:我们都希望,制度能更人性一些,温暖一些。取钱理由