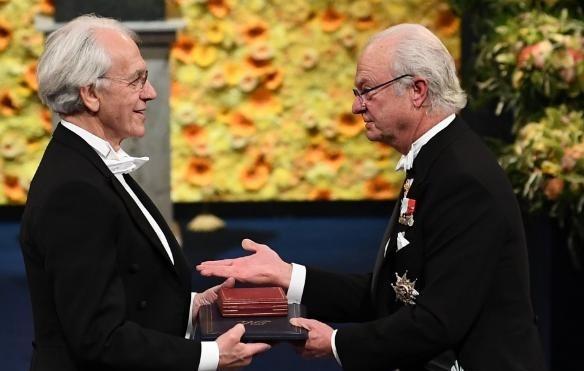

如果不是德国媒体将事实公开,还不知道要有多少国人被蒙在鼓里。德国媒体发文称,中国科学家虽然只有一名获得过诺贝尔奖,但中国科学领域却是欧洲学习的对象。 先说说最直观的论文数据,2024 年中国大陆发表的科研论文飙到了近 90 万篇,在 G20 里稳稳坐第一把交椅。反观美国,才 50 万篇出头,连咱们的六成份额都没到。肯定有人要抬杠:“论文多不代表质量高,说不定都是凑数的。” 可德国媒体特意点了 “自然指数” 这个硬指标,这玩意儿只算全球 150 种顶级期刊的成果,专挑 “高影响力论文” 统计,水分早就挤得干干净净。 结果呢?中国在自然指数榜单上照样霸榜,单是中科院的贡献份额就把哈佛甩开两倍还多。要知道哈佛可是欧美科研圈的 “祖师爷”,能连续 13 年压过它,这哪是 “质量不行”,分明是硬实力碾压。 更关键的是,科研从来不是 “纸上谈兵”,真金白银的投入才是底气。2024 年咱们的研发经费直接飙到了 3.6 万亿元,比上年涨了 8.9%,投入强度达到 2.69%,不光超过了欧盟的平均水平,还快追上 OECD 国家的均值了。 更厉害的是研发人员总量,咱们早就拿下了 “世界第一” 的头衔,这么庞大的人才队伍,才能撑起源源不断的创新产出。对比之下,欧洲不少国家连研发经费增长都费劲,德国 2024 年研发投入增速才 3%,想跟中国拼产能根本不现实。 光有投入还不够,能把成果变成 “能用的东西” 才叫真本事。世界知识产权组织的数据显示,2024 年中国的 PCT 国际专利申请量有 7 万多件,连续好几年稳坐全球第一,把美国、日本都甩在了身后。 华为一年就申请了 6600 件专利,宁德时代也冲进了全球前五,这些专利可不是摆着看的。数字通信、电气机械这些欧洲急需的领域,咱们的技术话语权越来越重。 更实在的是,2024 年国内授权的发明专利就有 104.5 万件,国内有效发明专利量突破 475 万件,成了全世界第一个迈过 400 万件门槛的国家。欧洲企业想搞新能源、智能制造,绕不开中国的专利壁垒,这不跟着学还能咋办? 还有个更实在的证据:欧洲主动上门求合作的架势,早就暴露了真实想法。欧洲航天局最近高调宣布,和中国联合研发的 “微笑” 卫星明年四五月份就要发射了,这颗卫星专门研究太阳活动对地球的影响,是欧洲空间科学的重点项目。 欧航局的首席科学家都夸双方合作 “非常出色”,还特意建了联合工作区让中欧工程师一起干活。要知道欧洲以前在航天领域一直端着架子,现在主动跟中国组队,说白了就是看上了咱们的技术实力。从卫星设计到数据处理,中国的经验能帮他们少走好几年弯路。 至于 “诺奖数量少” 的老话题,欧洲人心里门儿清:诺奖有二三十年的滞后性,现在拿奖的成果,大多是上世纪的突破。科睿唯安的数据显示,2024 年全球高被引科学家名单里,中国内地有 1405 人次入选,占了全球五分之一还多。 这些科学家搞的量子通信、可控核聚变,都是未来几十年的核心技术,现在不学,以后连跟中国对话的资格都没有。德国媒体说得直白:“与其纠结诺奖数量,不如看看谁能定义下一个科技时代。” 说到底,中国科研能成为欧洲的 “学习对象”,靠的不是虚头巴脑的排名,而是 “投入 - 成果 - 转化” 的全链条优势。欧洲要想在科技竞争中不被落下,只能放下身段跟中国合作。 那些还在念叨 “论文质量不行” 的人,不妨看看欧洲航天局的行动。真有实力的人,从来不会跟强者较劲,只会跟着强者学真本事。这就跟当年欧洲学美国一样,现在轮到中国当老师了,不服都不行。