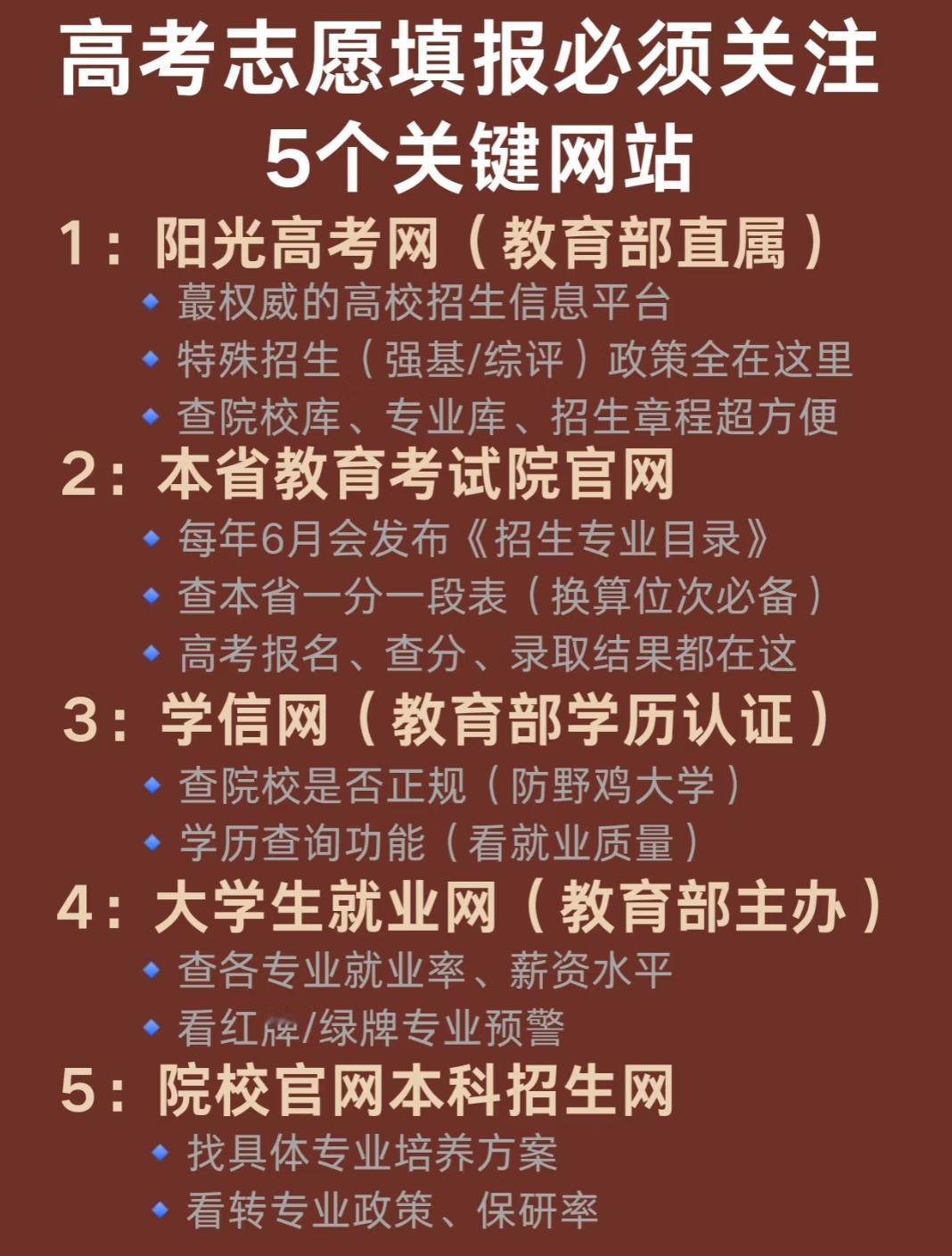

高考填志愿的5个“隐形工具”:不是网址,是能攥在手里的踏实 每年高考填志愿,都能看到家长和学生抱着厚厚的招生简章翻到凌晨——直到去年帮家里晚辈查资料,才懂这5个网站不是“冷冰冰的链接”,是能把“模糊的志愿”变成“实打实的选择”的梯子,是从分数到专业、从学校到职场的真实抓手。 阳光高考网的“权威”,是能接住所有“不确定”。去年帮晚辈查强基计划,点开网站就看到了某985的招生章程,连“竞赛奖项是否破格”的细节都写得明明白白;查专业库时,输入“计算机”就能看到全国所有院校的培养方向,连“侧重软件还是硬件”都标得清楚——这个教育部直属的平台,像把所有招生规则都摊在阳光下,不用再猜“这个政策到底怎么算”。晚辈说“之前怕强基计划的条件不够,在这上面对照着自己的竞赛奖,一眼就知道能不能报”,那种把“不确定”变成“确定”的踏实,比任何报考指南都管用。 本省教育考试院官网,是“分数的刻度尺”。6月出分那天,晚辈盯着一分一段表算位次,从“考了620分”变成“全省排8000名”,再对照去年的同位次录取数据,直接圈出了能冲、能稳、能保的学校;后来填志愿时,《招生专业目录》里的“选科要求”“招生人数”,帮他避开了“选科不符报不了”的坑——这个网站像把“分数”和“机会”焊在了一起,让每一分都没浪费。晚辈的妈妈说“之前光知道分数高,不知道能报啥,现在拿着位次表,心里终于有底了”,那种把“分数”变成“选择”的落地感,裹在每一行表格里。 学信网的“兜底”,是能防住所有“坑”。查某所省外院校时,晚辈先在学信网搜了校名,看到“教育部批准的正规院校”的标识,才敢接着查专业;后来聊到“野鸡大学”,他笑着说“只要在这上面搜不到的,直接pass”——这个网站像填志愿的“过滤网”,把所有不正规的选项都拦在外面。连后来查学历就业质量时,都能看到某专业的毕业生“主要去向是互联网企业”,帮他更确定了报考方向,那种“安全+实用”的双重底气,是填志愿时的隐形护身符。 大学生就业网的“现实”,是把“专业”和“饭碗”连起来。晚辈纠结“计算机还是自动化”时,在这个网站查到了两个专业的就业率:计算机的就业率是92%,平均薪资8000+;自动化是88%,平均薪资7500+,还看到“自动化是绿牌专业”的预警——这些数据让他不再只看“兴趣”,更懂了“专业背后的职场”。他说“之前觉得自动化有意思,现在知道就业也不差,更敢报了”,那种把“专业”和“职场”对接的真实,是填志愿时的“清醒剂”。 院校官网本科招生网的“细节”,是能摸到学校的“脾气”。查某所211的计算机专业时,晚辈找到了培养方案:大一要学编程基础,大二有企业实训,大三能进实验室做项目;看到“转专业政策”里“绩点3.5以上可申请”,他松了口气——这个网站像把学校的“家底”都摊开,从课程到政策,连“能不能转专业”“保研率多少”都写得明明白白。晚辈说“之前只知道学校好,现在知道专业怎么培养,更期待去上学了”,那种把“学校”变成“生活”的具体感,藏在每一个培养方案里。 现在再看这5个网站,总有人觉得“只是链接而已”,可帮晚辈填完志愿才懂,它们不是“工具”,是“帮手”——是阳光高考网的权威、教育考试院的精准、学信网的安全、就业网的现实、院校官网的细节,裹在一起帮你把“志愿”变成“能攥在手里的未来”。 只是现在填志愿,总有人盯着“报考指南”“专家建议”,可当这些网站能直接查到政策、位次、就业、培养方案,我们对“填志愿”的理解,是不是该多看看这些链接下面,那些能实打实帮你做选择的“细节与踏实”?高考填报误区 高考志愿秘诀 志愿填报秘诀 高考志愿网站 志愿填报黑幕 高考填报四步法 新高考目的