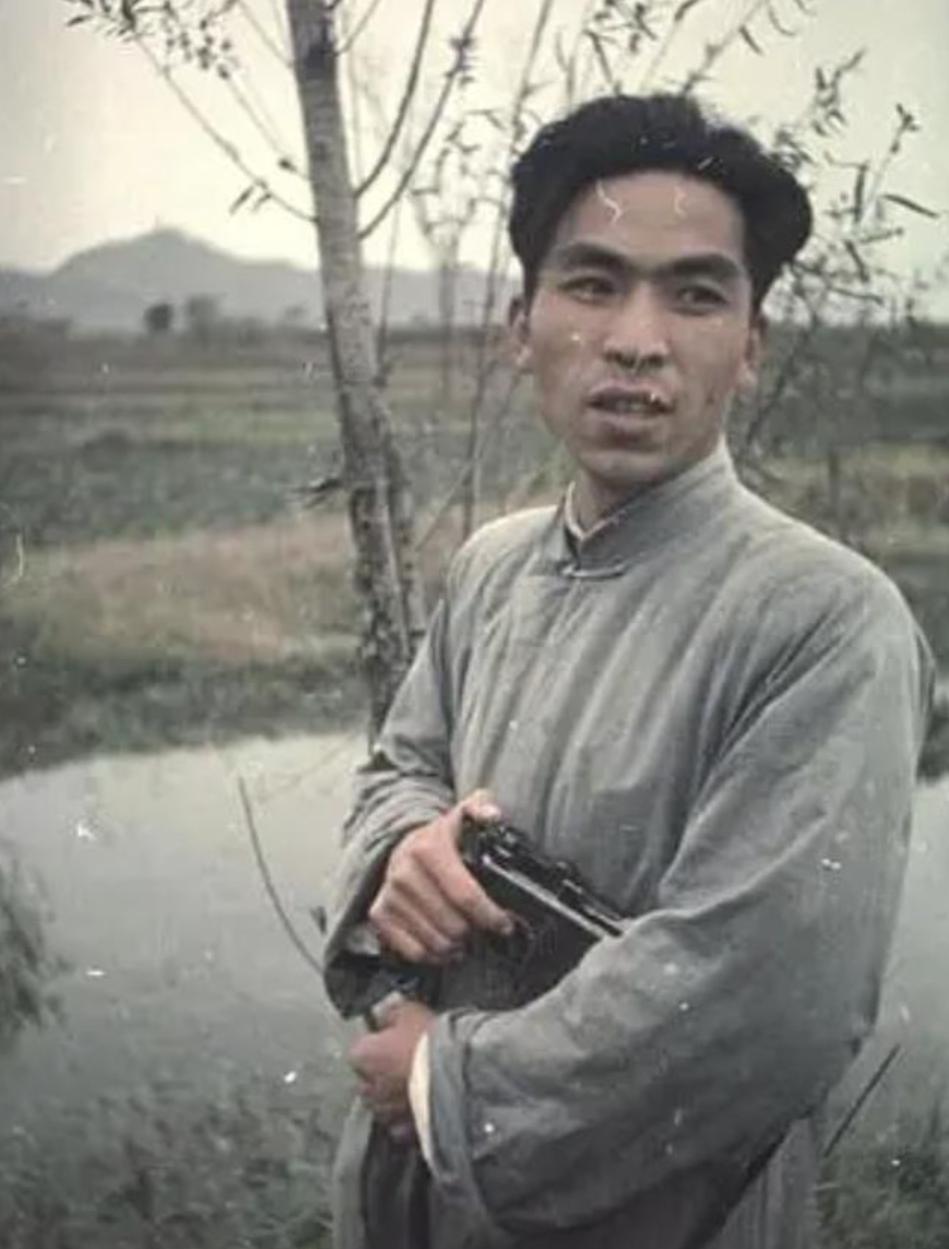

1947年地下党被处决前婉拒房东送的断头饭:“我吃不下”,房东弯腰轻声说:“这碗饭你必须吃,还得慢慢吃、好好吃!” 1982 年淮安南马厂村的晒谷场上,秋阳晒得人暖烘烘的。 68 岁的李凤岐坐在竹椅上,周围围满了听故事的孩子。 他从口袋里摸出一张泛黄的旧照片,照片里是两间土坯房,门前站着两个人。 “这是 1947 年救我的吴必荣大哥,” 他指着照片,手指有些发颤,“那年我被绑在他家屋里,民丁说要处理我。” 孩子们睁大眼睛,他接着讲,声音沉了下去,仿佛又回到那个夜晚。 “吴大哥端来一碗红薯饭,我哪吃得下?刚说‘吃不下’,他就弯腰凑到我耳边,声音压得低低的:‘这饭必须吃,还得慢慢吃!’” 李凤岐模仿着当年吴必荣的语气,眼里闪着光,“我心里一动,知道他有安排,就接过来慢慢扒饭。” 孩子们追问:“然后呢?然后呢?” “吃到碗底,摸到个硬东西 —— 是把磨得亮亮的小刀!” 他张开手比划,“我赶紧藏进袖口,吃完把碗递给他,他端着碗就出去了,没露一点破绽。” 1949 年淮安解放那天,李凤岐跟着部队回到南马厂村。 他第一时间就往马场镇跑,想找吴必荣,却发现小屋空着。 邻居说,吴必荣在他逃走后,被民丁抓去盘问,吃了不少苦,后来搬到了邻村。 李凤岐又跑了三个村子,终于在一个菜园里见到了正在种菜的吴必荣。 俩人见面没多说,只是紧紧抱在一起,吴必荣拍着他的背:“就知道你会没事。” 那天,他们在吴必荣的新屋里,又吃了一碗红薯饭,和当年的味道一样。 1952 年,李凤岐被调到县农委工作,负责推广农业技术。 他想起当年在农村看到的贫困,暗下决心要让乡亲们过上好日子。 他带着技术员跑遍全县的村子,教农民种高产水稻,改良土壤。 有次在田里忙到深夜,脚被蚂蟥咬得流血,他也没停下。 吴必荣知道后,特意给他送来了自家晒的草药:“你得保重身体,才能干大事。” 在他的努力下,县里的粮食产量三年就翻了一番,乡亲们都喊他 “李农技”。 1965 年,李凤岐牵头在县里建了第一所农业中学。 他说:“光有技术不行,得让年轻人也懂,才能长久。” 学校缺老师,他就自己讲课,还邀请农业大学的教授来授课。 吴必荣的儿子想上农中,吴必荣来找他,他笑着说:“放心,只要肯学,都能来。” 这所农中后来培养了几百名农业技术员,不少人成了乡镇农业站的骨干。 1978 年,李凤岐退休后,没闲着,而是开始整理当年的革命故事。 他走访了很多老地下党和支前群众,把他们的经历写成文字。 1985 年,县文化馆要建革命展览室,工作人员找到李凤岐。 他把自己珍藏的旧照片、当年的工作笔记,还有按记忆复刻的 “救命小刀” 都捐了出去。 工作人员问他要不要留名,他说:“不用写我,要写就写‘老百姓的支持’。” 展览室开放那天,他带着吴必荣一起去看,指着小刀,给参观的人讲 “必须吃那碗饭” 的经过。 吴必荣看着小刀,笑着说:“当年就想着让你逃出去,哪想到这东西还能让后人记住。” 1990 年,吴必荣病重,李凤岐每天都去医院陪他。 吴必荣拉着他的手:“还记得那碗饭不?我当时就怕你急着吃,没摸到小刀。” 李凤岐红着眼点头:“我知道你心思细,故意慢慢吃,摸到刀的时候,心里踏实多了。” 吴必荣去世后,李凤岐帮着料理后事,每年清明都会去扫墓。 他还在吴必荣的墓前种了一棵松树,说:“这树长青,就像咱们的情谊,也像那碗饭的念想。” 1995 年,73 岁的李凤岐被邀请去淮安革命纪念馆做讲解员。 每周他都会去两天,给游客讲那碗 “必须吃的断头饭”,讲吴必荣的机智。 有次,一群中学生来参观,听完故事后,围着他问:“李爷爷,要是当时你没听懂吴爷爷的话怎么办?” 他摸着孩子们的头:“所以啊,遇到事要沉住气,老百姓的好心,得用心去懂。” 纪念馆里,那把复刻的小刀旁边,放着他和吴必荣的合影,成了热门展品。 2000 年,86 岁的李凤岐在睡梦中安详离世。 临终前,他嘱咐家人,把自己的骨灰撒在当年逃走的坟地附近:“那里有我的回忆,也有吴大哥和老百姓的恩情。” 他整理的革命故事,后来被编成了一本书,叫《淮安地下党故事集》,书中专门写了 “一碗必须吃的饭”。 南马厂村的晒谷场还在,孩子们偶尔还会听老人讲起 “李爷爷和吴爷爷” 的故事,讲那碗藏着希望的红薯饭。 如今,淮安革命纪念馆里,每天都有讲解员讲述这段往事,讲述危难时刻老百姓与革命者的默契,讲述那碗饭里藏着的勇气与情谊。 信息来源: 晋城党史网———虎穴英雄李凤岐