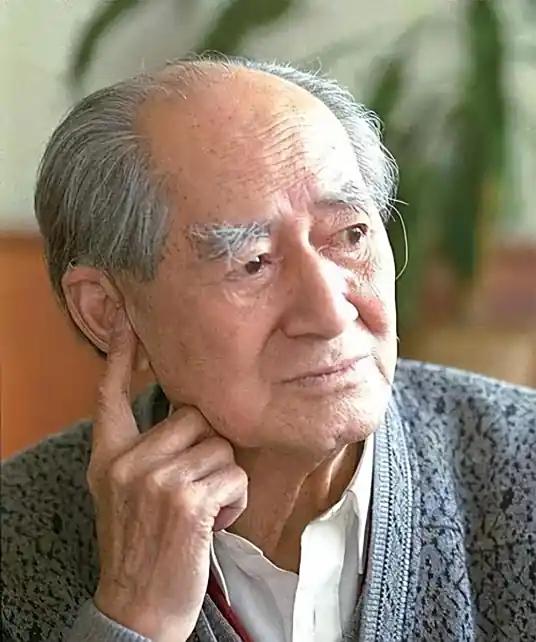

1996年,82岁的著名作家徐迟,从医院病房的6楼一跃而下,震惊了整个文学界。[给你小心心] 这位曾以《哥德巴赫猜想》激励了整个时代的作家,最终选择以这样的方式告别,令无数读者感到意外与惋惜。 如今或许年轻一代不太熟悉这个名字,但在上世纪中国文坛,徐迟留下了深刻的印记。 他翻译的《瓦尔登湖》至今仍在重印,而他笔下那些科学家的故事,更是影响了几代人的成长,徐迟的文学天赋很早就显露出来。 1914年出生于浙江南浔一个书香门第,少年时偶然听到徐志摩的演讲,从此在心中埋下了诗歌的种子。 从东吴大学到燕京大学,他如饥似渴地汲取中外文学养分,二十出头就出版了第一本诗集《二十岁人》。 抗战岁月里,他辗转香港、重庆多地,用文字记录这个动荡的时代,与戴望舒、郭沫若等文人结下深厚友谊。 1949年,他完成了《瓦尔登湖》的翻译,这个译本语言优美流畅,将原作的宁静与哲思传达得恰到好处,成为许多中国读者接触这本经典的首选。 他曾在译序中写道,这本书适合在夜深人静时慢慢品读,才能体会其中“语语惊人,字字闪光”的妙处。 真正让徐迟走进千家万户的,是1978年发表在《人民文学》的《哥德巴赫猜想》,那时正值社会重新重视科学知识的时期,这篇报告文学一经发表就引起巨大反响。 他笔下的陈景润不再是刻板印象中的书呆子,而是一位执着追求真理的科学家。 他这样描写数学公式:“这些是人类思维的花朵,这些是空谷幽兰、高寒杜鹃、老林中的人参、冰山上的雪莲、绝顶上的灵芝、抽象思维的牡丹。” 这种将科学之美用诗意的语言表达出来的方式,让普通读者也能感受到学术研究的魅力。 然而在公众视线之外,徐迟的个人生活却并不顺遂,与发妻陈松近五十年的相守,在1985年因妻子的病逝而画上句号。 之后的四年里,他独自承受着这份失去挚爱的痛苦,七十多岁时,他遇到小他二十岁的陈彬彬,不顾子女反对开始新的婚姻,可惜这段关系仅维持两年就结束了。 更让他困扰的是创作上的转变,晚年徐迟对科学理论的兴趣日益浓厚,作品中的专业术语和公式越来越多。 曾与他共事的作家洪洋评价他晚期作品“技术性太强,文学感较差”,徐迟自己也察觉到这个问题。 他不明白为什么自己投入大量心血的作品只能卖出几千册,而当年的《哥德巴赫猜想》却能发行上百万册,在写给朋友的信中,他流露出困惑与孤独。 随着年龄增长,他的健康状况逐渐恶化,饱受高血压、支气管炎等疾病困扰,他在日记中曾写下悲观的想法,提到若失去工作能力,生命也就失去了意义。 在最后的日子里,创作力的减退与家庭的疏离或许让他倍感孤独,徐迟的离去让我们失去了一位杰出的文学见证者。 他留下的《哥德巴赫猜想》继续激励着年轻人追求科学,他翻译的《瓦尔登湖》仍在抚慰着读者的心灵。 徐迟先生的故事确实让人感慨,看了文章,心里挺不是滋味的,网友们纷纷感叹。 “徐迟是一个彻底的理想主义者,他对爱情、对文学都抱着纯粹的幻想,原配妻子去世后,他渴望重温那种纯粹的情感。” “他也执着地用文学去描绘科学的崇高,哪怕读者减少,这种‘不妥协’很可贵,但也注定了他在现实面前容易受伤。” “爱妻离世、再婚失败、与子女关系疏远,加上病痛缠身,这种深刻的孤独感可能比身体上的病痛更折磨人。” “有时候,精神上的无依无靠,比任何疾病都更能摧垮一个人。” “对于徐迟这样将写作视为生命全部意义的作家来说,晚年感受到创作力的衰退,发现自己的文学理念与时代潮流有所脱节,这种价值感的失落可能是最沉重的打击。” 您如何看待徐迟先生最终的选择?欢迎在评论区分享您的真实看法。 信息来源:南通日报