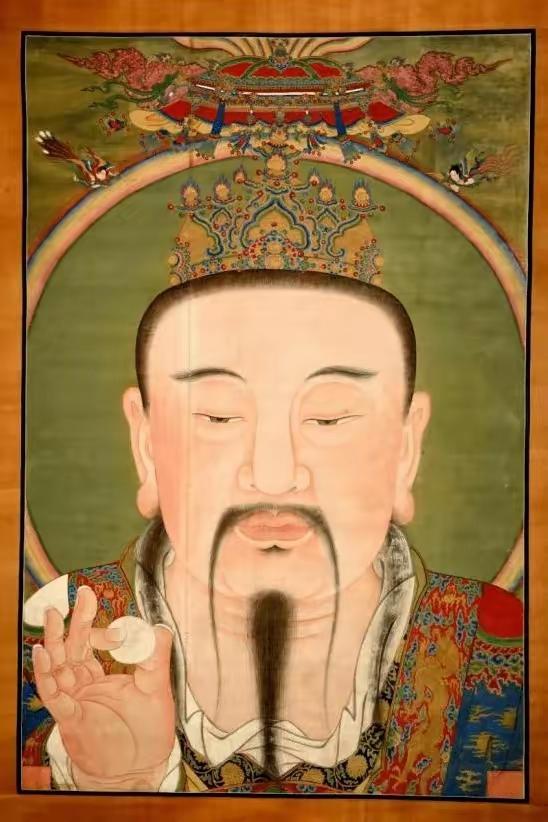

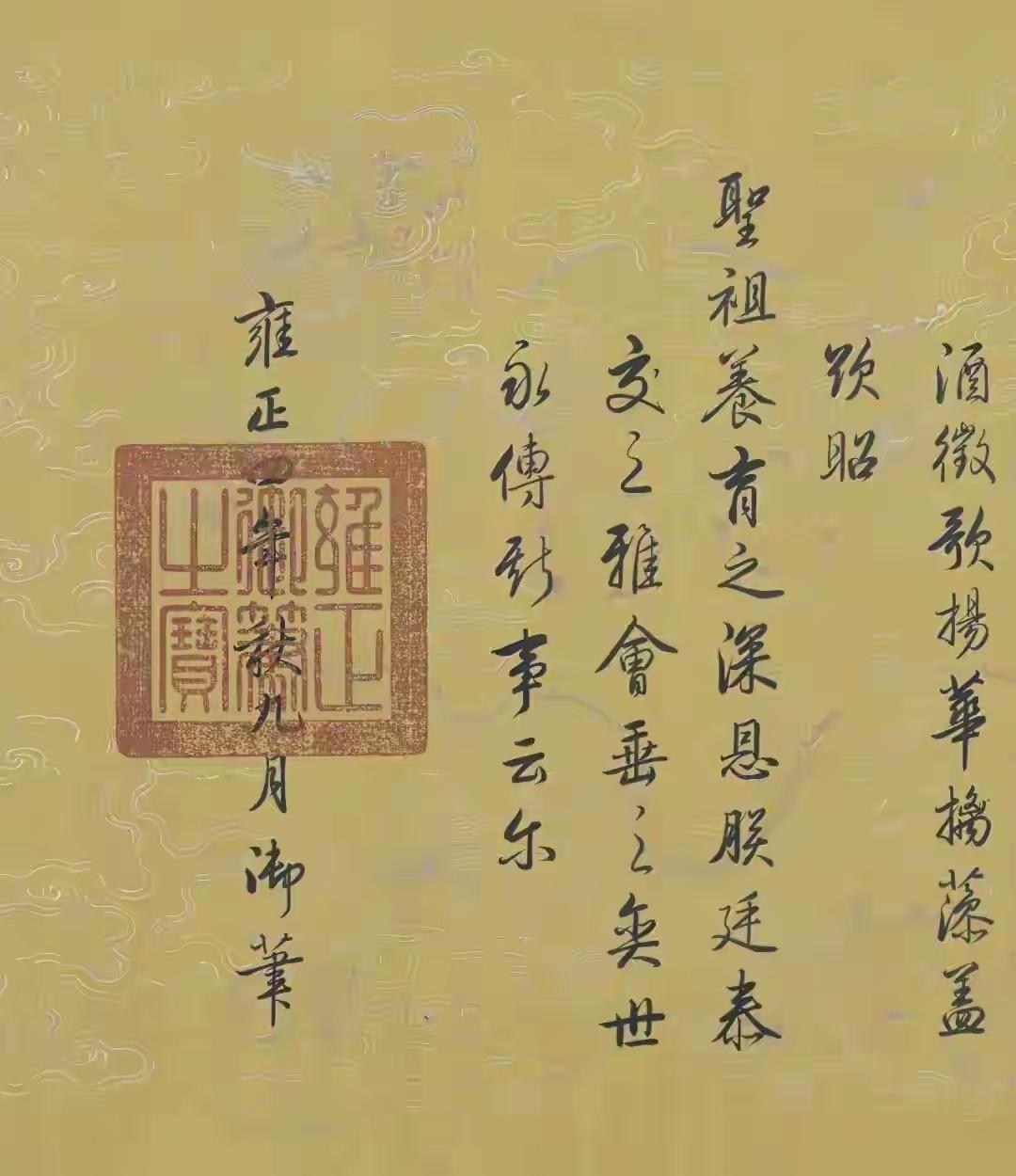

1995年,一老者途经山西闻喜,遇一农家办白事,两个道士正做法事,突然,他发现法坛上元始天尊画像很特别,走近一看却大吃一惊! 30年前的山西闻喜,刚下过雨的乡道有点泥,一个背着帆布包的老者路过一户办白事的农家,本来想绕着走,结果被院里法坛上的画拽住了眼。 院里的土台上,俩道士穿着青灰色的法衣,衣服下摆有简单的花纹,一个摇手铃,一个敲铜磬,声音听得人心里静。 法坛中间用竹竿挂着幅画,绢布看着发黄,边角却用白锦缎包了边,明显是平时护得仔细。画里的元始天尊坐在莲花台上,红袍子上的云纹用金线勾了边,烛火一照还发亮,手里的太极珠像含着光,眉眼又慈又威严,围观的村民都不自觉放轻了说话声。 老者往前挪了两步,看清画的细节,手都有点抖,他是运城文物站的,跟古画打交道三十年,这画绝对是明代中期的工笔重彩珍品,根本不是普通的民间画。 他忍不住想凑近些看绢布的纹路,还没走到跟前,摇手铃的道士就停了动作,语气稳却硬:“这位先生停一下,这是三清圣像,没焚香洗手,不能靠近。” 他赶紧掏出工作证,说想把画收到博物馆,用专业法子修修、好好存着。 另一个道士轻轻摇头,先对着画像双手合十鞠了躬,才开口:“先生您知道不?这三幅圣像(元始天尊、灵宝天尊、道德天尊),俺们道观传了七代了。每次做超度法事,都得把它们挂在法坛中间,念四十九遍《元始无量度人上品妙经》,才能请上天帮忙,给去世的人引路。” “这不是你们说的‘文物’,是带着‘道’的正经圣物。”道士说完,就不再说话了。 俩人的话引来了村民围看,老者不死心,指着画像左下角:“道长您看,这绢布都长霉斑了,再在露天挂着做法事,不出五年,颜色就得掉光。博物馆有恒温恒湿的柜子,还能用药水把霉斑去掉,让后人都能看见老祖宗的手艺,要是坏了,可就再也修不好了!” 最后是村支书过来劝,说两边各让一步。老者回文物局后,不仅申请了钱修道观破了的大殿,还请国家级的手艺人按原大小、原颜料复刻了圣像,连画上细微的磨损都仿得一模一样。 道士们连着三天诵经祈福,才亲手把真画交给文物工作者。交接的时候,俩人穿了全套法衣,拿着桃木剑、令牌走了“送圣礼”,反复叮嘱:“圣像别让太阳直晒,别沾潮,每个月用软刷子轻轻扫扫灰,别让它落了灰。” 真画运去博物馆那天,俩道士跟着卡车走了二十多里地,直到看着工作人员把画小心放进定制的柜子里,才转身走了。 现在这三幅三清像成了运城市博物馆的镇馆之宝,用数字化技术扫了高清图,偶尔有信徒来参观,都会在展柜前点上博物馆特批的电子香行礼,眼里满是尊敬。 只是聊起这事儿,总有人有不同说法:有人说博物馆保住了老画,是对文化负责;也有人说,圣像离了法坛,就少了“活气”,以前那种“能通上天”的劲儿,可能也淡了。 你说,一样东西既是老祖宗留下的宝贝,又跟老百姓的信仰绑在一块儿,怎么才能既能保住它的原样,又不亏了它承载的那份心意?如果下次再碰到这样的事,什么样的“两头好”才真叫对它负责? 信息来源: 道音文化官网 |山西闻喜三清观 王泽庆、张英俊1995 年《收藏家》期刊相关描述 文|祁年 编辑|史叔