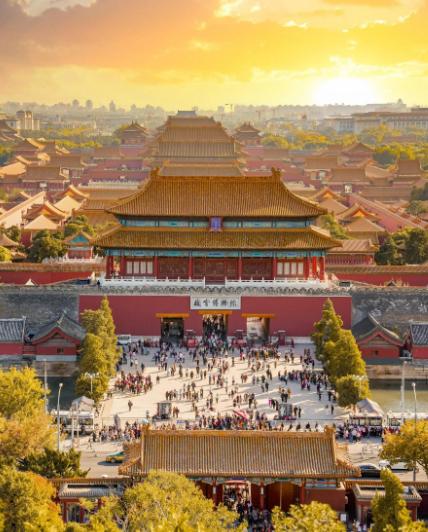

故宫缺钱到了什么地步,似乎永远入不敷出?故宫每年门票收入近8亿,文创收入大约15亿,但还需要政府补贴四十多亿,赚的钱究竟去哪里了? 提到故宫,多数人都觉得它是 "顶流财神爷",门票常年爆满,文创产品火到断货,怎么看都该赚得盆满钵满。 可鲜少有人知道,故宫的账本,压根不是普通企业的算法能算明白的。那些看似亮眼的收入,扔进文物保护的 "窟窿" 里,往往连水花都说不上。 先看最费钱的修缮活儿,故宫里 1200 多栋木结构古建筑,每一栋都是 "金疙瘩",修缮起来半点捷径都走不了。 就说宫殿里的地砖,看着朴素,实则每一块都得按古法在御窑烧制:29 道工序环环相扣,耗时整整一年,成品率却不足三成。 一小块砖就要花几千块,一座宫殿的地面全部更换,百万起步都是常态。 更别说屋檐的斗拱、梁柱的彩绘,每一处修复都要请非遗匠人,用传统材料精工细作,花钱如流水不说,大修期间还得暂停开放,等于主动砍掉部分收入。 有人可能会说,文创不是卖得火热吗?可文创从来不是稳赚不赔的买卖。 曾经故宫推出过一批彩妆,光研发就砸了上千万,结果上市后因市场反响不佳,退货率飙升,售后成本占了销售额的三成,最后亏得血本无归。 爆款文创能短期拉高营收,但研发试错、模具制作、市场推广的成本,早就把利润摊薄了。所谓 "文创暴利",不过是外人看到的表象。 比修缮更烧钱的,是文物的日常养护。故宫馆藏上千万件文物,每一件都得 "娇生惯养":库房要维持恒温恒湿,配备专业除湿除霉设备;脆弱文物得装防震支架,定期做修复保养。 还有展陈更新、文物数字化扫描、考古科研项目,这些看不见的投入,全是持续性的 "吞金兽"。单说文物修复师的培养,一个成熟的修复师要练十几年功底,工资、耗材都是不小的开支,更别说专家团队的科研经费了。 更关键的是,故宫是博物馆,不是赚钱机器,公共服务属性决定了它不能全靠商业化变现。 很多区域因文物保护、消防安全需要长期关闭,无法产生收益却要持续投入维护,面向学生的公益教育活动、对低收入群体的优惠票价政策,还有应急修复基金的储备,都是它必须承担的社会责任,花钱却难见 "回头钱"。 那些质疑故宫 "缺钱" 的人,其实是把它当成了普通企业。门票和文创收入只是表层现金流,真正吃掉资金的,是为几百年文化资产 "续命" 的长期投入 , 修缮古建筑、守护文物、传承技艺,每一笔都是 "只许后代受益,必须现在买单" 的文明账。 故宫那本看似永远算不平的账,恰恰印证着它的尽责担当。它的 “亏空” 从不是经营失当,而是把资金全投入了文明守护的刀刃上 。 为让千年木结构古建筑留存,哪怕一块地砖要经 29 道工序、耗资数千,仍坚持古法修缮,为守护千万件文物,恒温恒湿库房、专业修复耗材等持续投入从不停歇。 还有文化传承的科研、公益教育等支出,皆为留住文明脉络,这些看似 “亏本” 的投入,正是用当下的资源,以现代保护方式,稳稳托住几百年的文明根脉,让历史遗产能跨越时光传承下去。 对此,你有什么看法呢?