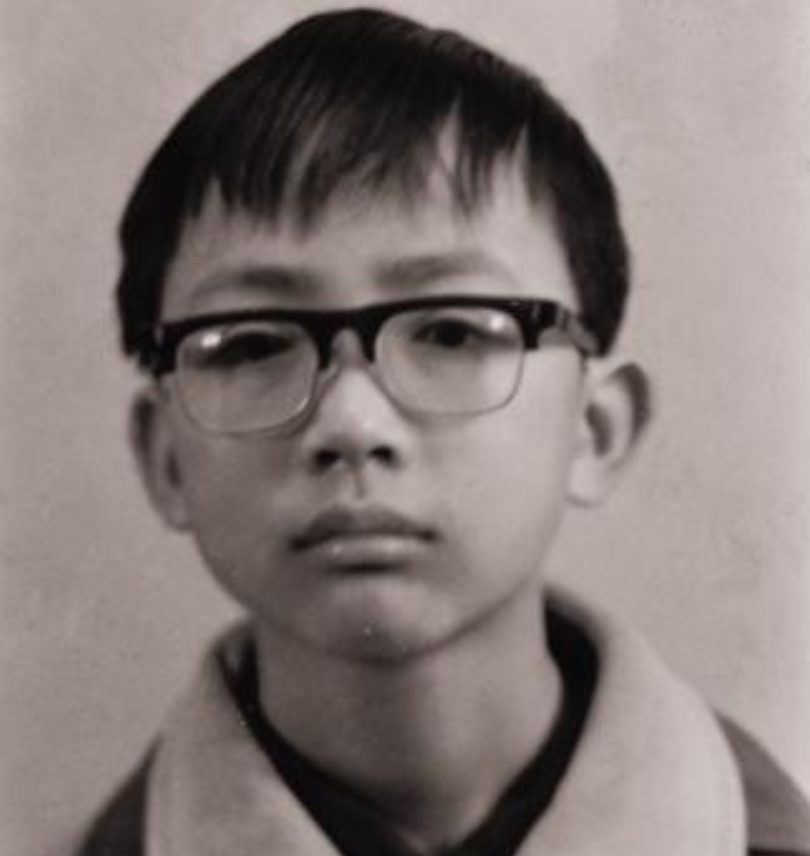

1988年,15岁赖宁因扑救山火牺牲,随后他的故事被收入教材。可是2012年又将他从教科书中删除,原因让你心服口服。

你还记得赖宁吗?一个曾经写进全国小学课本,被誉为“英雄少年”的名字。可是在2012年左右,他的故事却被悄悄移出了教材。

这不是一次简单的删除,更不是遗忘。这背后,是一个时代对“英雄”二字的深刻反思,是“赖宁”这个符号,从一个鼓励牺牲的舞台,走进一个探讨生命价值新课堂的标志。

1988年,那场山火烧起来的时候,赖宁这个15岁少年之所以能迅速成为一个时代的精神图腾,不光是因为他最后的壮举,更是因为他这个人和当时崇尚集体主义的社会氛围,产生了强烈的化学反应。

我们得知道,赖宁远不止“扑火”这一个标签。他是个真正的学霸,以全县第一的成绩考进重点中学,还对地质学爱得深沉,是个能“坐得住冷板凳”的少年。

在家里,他也是个懂事的孩子,会主动帮着父母分担家务。这些闪光点,共同拼凑出一个有理想、有担当的少年。

所以,当四川石棉县那场大火威胁到油库和卫星站时,他拿着树枝冲上去,几乎是一种本能。这一幕,被那个时代精准地捕捉并无限放大。

官方授予“英雄少年”称号,追认革命烈士,紧接着就是课本、电影、连环画铺天盖地的宣传,甚至在北京都为他立起了雕像。一个具体的少年,就这样被铸成了一个代表无私奉献的民族符号。

但问题也随之而来。当这个符号被放在未成年教育的核心位置时,它光环下“牺牲”的内核,跟现代教育要保护生命、规避风险的底线,撞了个满怀。

这事儿的核心风险在哪?在于模仿。一个15岁的孩子,没有任何专业装备,凭着一腔热血独自返回火场,这行为本身就是九死一生。

随着社会越来越进步,尤其是在2006年《未成年人保护法》修订后,珍视孩子的生命安全成了最大的共识。

一场教育界的大辩论就此展开:我们到底该教孩子不计后果的“勇为”,还是先教会他们自我保护的“智为”?赖宁的故事,恰好把这种矛盾摆在了桌面上。大家开始明白,让一个孩子去干消防员的专业活儿,那不是勇敢,是添乱。

所以,把赖宁的故事移出常规教材,不是否定他,而是对他精神的一种提纯和重塑。这个做法,让他从一个鼓励“牺牲”的静态榜样,变成了一个启发“智慧”与“责任”的动态教材。

他的精神其实没有走远。在他的老家石棉县,赖宁纪念馆还在,他的生日也被定为“赖宁纪念日”,社会并没有忘记他。

改变的是讲故事的方式:现在的课堂,老师更愿意讲赖宁如何热爱科学、勤奋好学,而他牺牲的那个情节,则成了安全教育课上“先保护好自己”的典型案例。

这种转变,才是一种真正的成熟。就像赖宁的父母后来也说,希望孩子们都能平平安安长大,这比什么都重要。

正如权威媒体评论的那样:“教孩子当英雄,先得教他们敬畏生命。”对赖宁最好的纪念,就是让每个孩子都懂得生命的宝贵。

真正的英雄主义,恰恰植根于对生命的敬畏,而守护好自己的生命,才是承担更长久责任的开始。