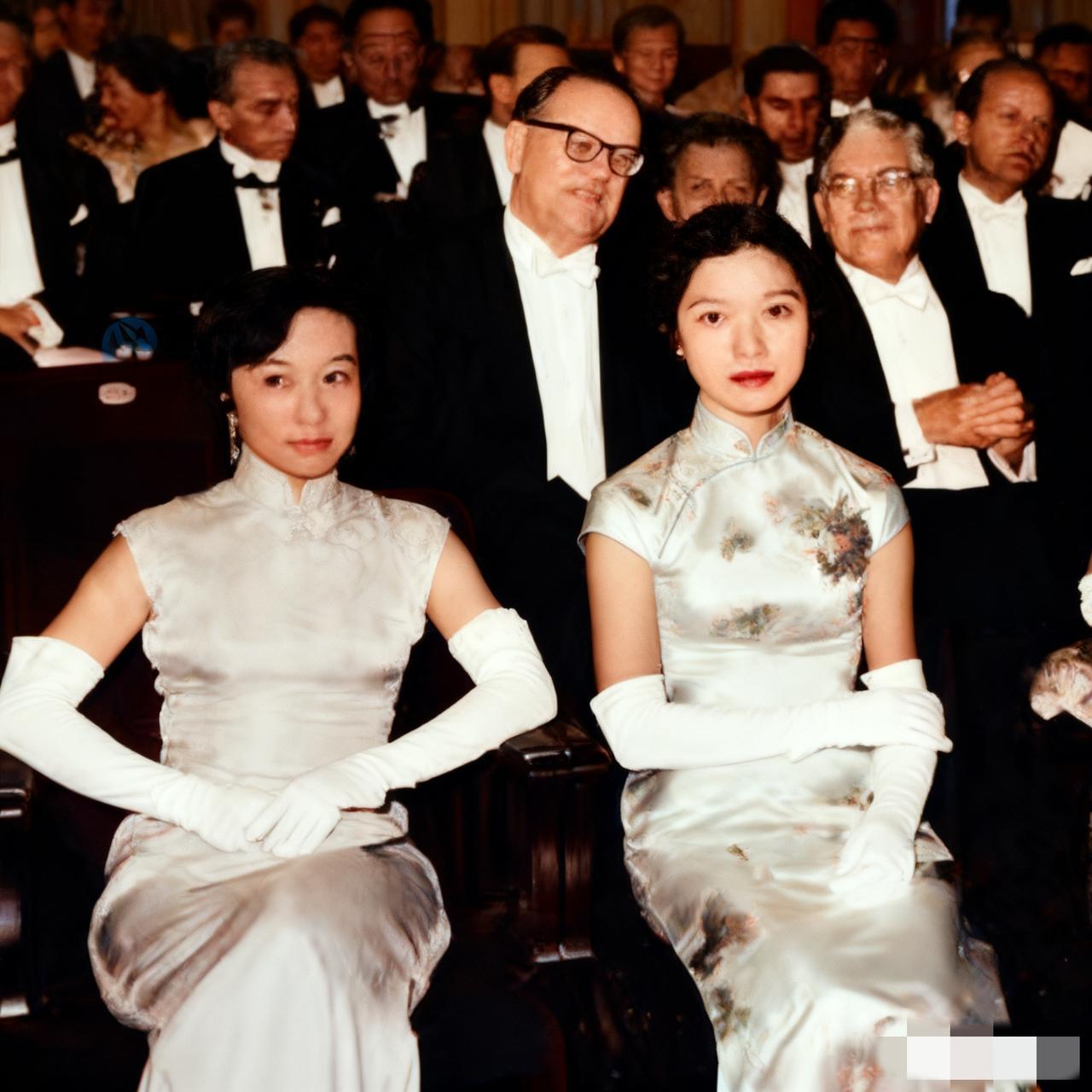

杨振宁妻子杜致礼有多美?1947年在美国的留影,她20岁,气质不凡。 大家聊杨振宁,说的都是奖,是后来的婚姻,杜致礼这个名字,好像被放得有点远,五十年的陪伴,没声没响的,那个时代特有的沉静美人,杜致礼,她不是新闻里说的什么“女博士”,也不是那种名媛,她父亲杜聿明,是抗战名将,黄埔一期的,母亲曹秀清对孩子读书这事儿,抓得特别严。 家里就是这个氛围,杜致礼从小读诗词弹钢琴,后来考进辅仁大学学英国文学,英语、法语、德语一块儿学,但她没觉得自己是贵族小姐,读书就是读书,那时候喜欢看莎士比亚,也关心国家大事,学文学不光是看看书,也想弄明白这个世界是怎么运转的,她英语流利,心里有家国,去美国留学是自己要去的,不是为了躲开什么,也不是为了嫁人。 看她二十岁那张照片,在纽约的草地上,穿着一件红色呢子大衣,头发梳得整整齐齐,神情很淡定,眼睛里有自己的方向,那时候没滤镜也没修图,一看就是个有主意的姑娘,不是花瓶,更不是谁的附属品,她跟杨振宁,中学的时候就有过交集,杨振宁教数学,她是学生,俩人没说过几句话,但心里留下了印象,后来在美国又碰见了。 一个在物理界刚开始冒尖,一个是中国的女学生,俩人就一起散步,聊学术,聊文学哲学,也聊中国的未来,1949年杨振宁在普林斯顿,1950年他们就结婚了,戒指是个很普通的款式,也没办什么大场面,这种事不需要证明给谁看,两个人心里明白就够了。 嫁给科学家,生活基本就是围着实验室转,杨振宁的事业很顺,拿了诺贝尔奖,媒体都轰动了,那是华人第一次站上那个领奖台,杜致礼一直没怎么出现在镜头前,家里的热水,孩子生病,账本够不够用这些事,都是她管,她本来也可以继续做学问的,后来成了全职主妇,没听她有过什么抱怨,但这不代表她没自己的想法。 选择低调不是被动接受,是她自己决定要把这个家安顿好,她母亲曹秀清从美国回北京,那时候杜家六个孩子,父亲的情况又特殊,家里很困难,曹秀清一个人咬牙撑着,杜致礼从来没拿“将门之后”这个身份说事,别人可能看得很重,她自己心里有谱,家里那些零零碎碎的事,杨振宁从来没操心过,她不抢镜头,杨振宁的家庭生活也从来没出过岔子,这不叫牺牲,更像是一种配合。 九十年代后,杜致礼身体就不太好了,得了软组织瘤,还有帕金森,后来记忆也开始退化,会忘记名字,偶尔走神,但那个姿态还在,那种端庄是刻在骨子里的,跟穿什么没关系,杨振宁就推着她在校园里散步,一圈又一圈,两个人不怎么说话,一点也不尴尬,搞物理的人习惯孤独,有学问的女人懂得陪伴,那种沉默是安稳,不是冷清。 2003年10月,她在美国石溪走了,很安静,就像一扇老门轻轻关上,没有声音,没留下什么长篇大论的遗言,丈夫就说了一句话,她很沉静,是最重要的支持者,人们总说她是“科学家夫人”,可你仔细看,她其实是活出了那个时代知识女性的样子,不炫耀,不软弱,不躲避,不争抢,她不是哪个伟人的影子,她就是她自己,要说美,年轻时是好看,但那种好看不是脸蛋,是气质,进了西式的大学也不媚外,嫁了诺贝尔奖得主也不炫耀,她站得住,她没上过历史课本,也没上过演讲台,但她的存在撑起了一个家庭,撑起了一个学者,杨振宁自己说过,最安心的几十年,就是和她在一起,这算是爱情也好,算是搭档也好,不管从哪个角度看,她都是那种值得被记住的人。