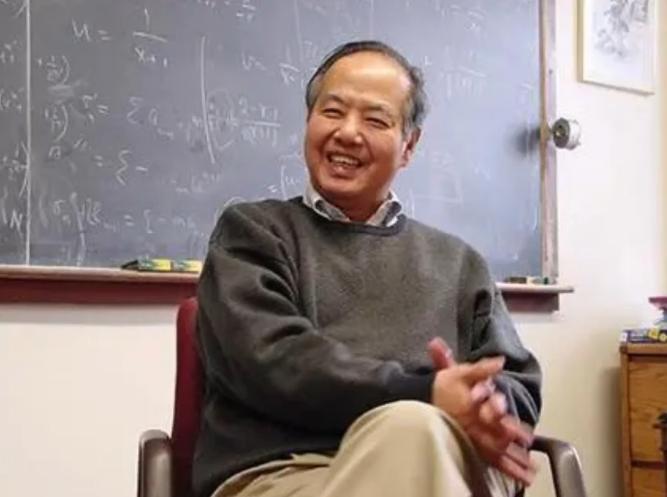

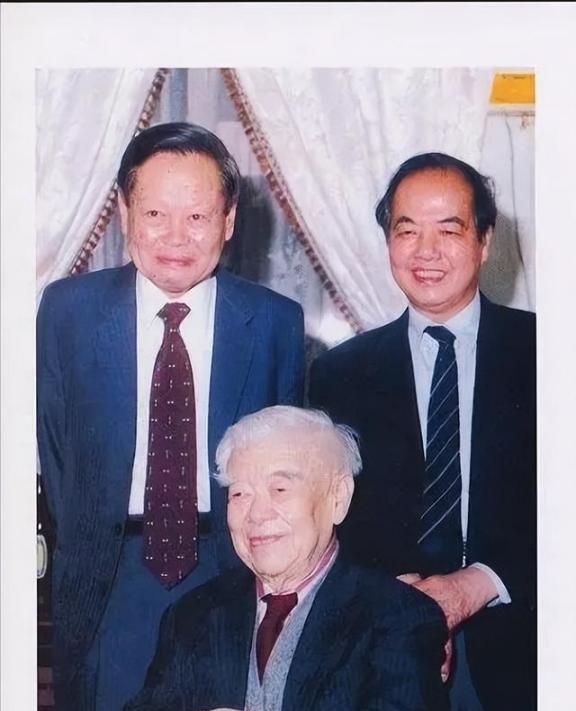

1946年,老师突然问到:“太阳中心的温度是多少?”李政道脱口而道:“我从书上看过,大概1000万度。”费米听完批评他:“你这样是不行的!” 换旁人可能还委屈,书里写得明明白白的数,怎么就不行了?可那会儿的李政道刚从中国摸到美国,连完整的大学文凭都没有,全靠费米一眼相中他的灵气,才破格收进芝加哥大学当研究生。 费米哪是挑数字的错,毕竟1000万度本就是当时学界的普遍猜测,他气的是这小子只捡现成答案,压根没琢磨过这数字是怎么来的。当天下午,费米直接把他拉到实验室,扔过来一堆公式和数据:“别跟我说你看过什么,现在自己算,算到能说清每一步为止。” 李政道熬了三个通宵,从恒星内部的引力平衡算到氢核聚变的能量阈值,铅笔头削了半盒,才算出个八九不离十的1000万度。可这回再开口,他不光能报数,还能顺着公式讲清恒星为啥不会塌、聚变温度咋测算,连误差可能出在哪都门儿清。谁能想到,费米这顿不留情面的批评,愣是把个“背书好手”拧成了“追根究底的研究者”。 打这起,李政道做学问就跟钻牛角尖似的。1956年他和杨振宁琢磨弱相互作用,盯着“宇称守恒”这个学界公认的铁律死磕,别人都觉得他俩瞎折腾,他偏要从实验数据里扒漏洞,最后硬是拿出一套推翻旧理论的推导,次年就把诺贝尔奖捧回了家。 31岁拿诺奖的风光背后,全是当年费米教的“不看答案看过程”的本事。后来他搞出的“李模型”,把复杂的场论问题拆解成能算的简单模型,至今还是粒子物理课本里的经典案例,这股子“拆透了再建”的劲头,全是当年算太阳温度练出来的。 可李政道没把这本事藏着掖着。上世纪70年代回国,他更是直言:“基础科学清如水,应用科学生游鱼,水干了鱼就活不成。”这话可不是空谈,他转头就牵头搞起了CUSPEA项目,帮九百多个中国学生敲开美国顶尖物理系的门,考题全是费米当年那套“推导题”,压根不考死记硬背的知识点。 后来又掏自己的钱设“䇹政基金”,资助大学生做科研,要求特简单:“不用写漂亮报告,只要能说清实验里的疑问就行。” 到了晚年,90多岁的他还泡在实验室里,盯着高温超导和中微子研究不放,助手递来文献他都先问:“数据是自己测的吗?推导有没有漏洞?”那股较真劲儿跟当年被费米批评时一模一样。 2024年8月他走了,11月骨灰归葬苏州东山,跟去世多年的夫人秦惠䇹团聚。墓碑上没刻多少头衔,可那些靠他的基金起步的学者、被他的理念影响的科研政策、在他的模型基础上延伸的新理论,全是他留下的遗产。 要是当年李政道只满足于背个温度数字,说不定就没有后来的宇称不守恒突破,更没有中国基础科学的这股子“钻劲儿”。费米当年骂他“不行”,其实是怕他丢了做学问的根;而李政道这辈子最厉害的,就是把这根扎进了自己的研究里,又长成了荫蔽后辈的树。这可比记住一万个标准答案都管用多了。 参考资料: 华夏经纬网 《李政道与导师费米》