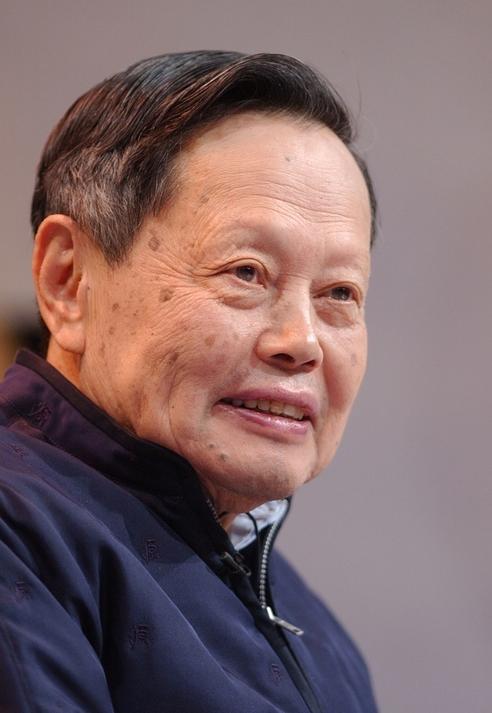

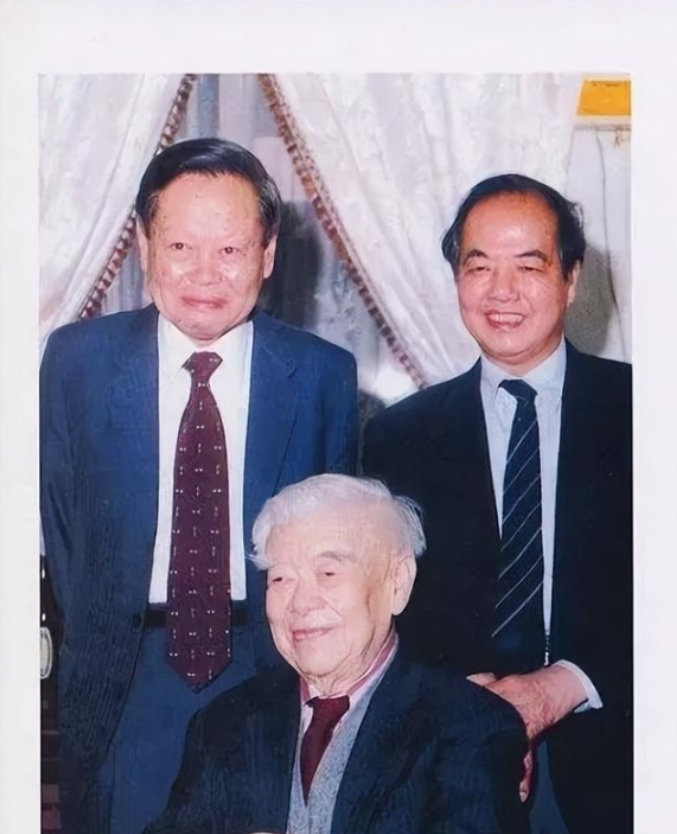

美国扣押钱学森,却放杨振宁回国,是杨振宁不重要吗?这个问题,钱学森其实早就回答过:国家需要杨振宁留在国外,他在国外的作用,远比在国内大。 1950年,朝鲜战争刚打响,美国国内反共情绪正高,麦卡锡主义闹得沸沸扬扬。钱学森当时是加州理工的火箭专家,参与过喷气推进实验室的机密项目,手里握着不少军工技术。8月,他收拾行李准备回国,行李箱里塞满工程笔记和书籍,结果在洛杉矶海关被拦下。海关人员翻出那些标着“机密”的文件,直接扣了。没多久,联邦调查局上门,吊销了他的安全许可,指控他隐瞒共产党员身份,还涉嫌非法入境。钱学森一口咬定自己清白,但美国军方不信,觉得他的火箭知识太敏感,怕流向敌方。结果,他被软禁五年,整天在家门口有车盯着,出门买菜都得登记。这事儿不是个人恩怨,而是冷战时期美国对华裔科学家的普遍警惕,钱学森的专长直接沾边国防,换谁都得盯紧。 到1955年,中美通过日内瓦谈判换人,中国放了11名美军飞行员,美国才松口让钱学森走。他坐船回香港,再转内地,从此投身导弹事业,成了“两弹一星”的骨干。 再看杨振宁,为什么他没挨这刀子?杨是理论物理学家,搞的是粒子对称性和规范场这些抽象玩意儿,不像钱学森那样上手造火箭。他的工作在五十年代初,主要集中在普林斯顿和石溪大学,1957年和李政道一块儿拿诺贝尔奖,证明弱相互作用中宇称不守恒。那是纯理论突破,美国评估下来,没直接军工价值,不会转化成导弹瞄准系统啥的。杨振宁1945年留学芝加哥大学,1948年博士毕业,1950年左右就定居纽约,研究量子场论。1964年,他入美籍,不是政治原因,而是为了学术交流方便。那年代,中华民国护照出门处处卡壳,去欧洲开会都得层层审批,换美国护照就顺溜多了。 所以,杨的签证申请批得快,能自由往返国际会议。1950年后,他也申请过探亲,但中美关系绷着,美国国务院拖延,可没像钱学森那样直接扣人。杨的领域太前沿,国内那会儿实验室条件跟不上,粒子加速器啥的都没影儿,回去了也白搭。钱学森在信里点破了这点:国家急需像他自己和邓稼先这样的应用手,导弹原子弹得马上上手,杨的理论研究留在国外,能借学术平台影响大局。 这评价接地气,杨不回国不是不爱国,而是位置不同,作用不一样。 钱学森这话说得很实在,国家层面也认可。五十年代末,杨振宁就通过书信和国内科学家保持联系,分享国际动态。钱学森回国后,忙着建导弹基地,没空多写,但他的观点在圈子里传开。杨的理论工作,确实不适合当时国内的硬件环境。回想那时候,中国刚立国,科研资源捏在手里,优先给工程项目。杨如果回去,挤占设备不说,还得从头适应,效率低。留在国外,他能参加CERN会议,带回粒子物理前沿,让国内间接跟上趟儿。这就是钱学森说的“国外作用远比国内大”,不是客套,是基于现实的判断。 杨振宁在海外的贡献,确实超出预期,尤其在中美关系上。他没闲着,从七十年代起,就成了桥梁。1971年,乒乓外交刚冒头,中美还没正式解冻,杨振宁就申请访华,成了第一个持美籍知名学者进大陆的。那趟他带回国际物理知识,在清华和北大讲课,科学家们记笔记记到手酸。更关键,他名单上第一个写邓稼先,无意中帮老朋友解围——邓当时在青海基地,日子难过,杨的到来让高层注意,项目稳住了。 后来,杨创办全美华人协会,当首任会长,推动两国民间交流。 七十年代,日本在钓鱼岛上动作,杨在美国参议院听证会上发言,从历史地图和地理证据入手,帮中国站台,还参加海外保钓活动。 1977年,他自掏腰包在纽约时报登整版广告,呼吁卡特政府和中国建交,那广告词直白,强调战略互利,确实加速了进程。周培源后来评价,杨是中美科学家友谊的头号推手,这话没水分。 除了外交,杨在科学交流上也没少出力。八十年代,他建议邓公派留学生去美国深造,推动了中美联合招生项目。引进了《科学美国人》杂志版权,让国内读者第一手接触前沿科普。邓稼先得癌,杨在美国四处找药,动用关系空运特效药到内地,两人友情从普渡大学那会儿就铁。 杨的规范场论和杨-巴克斯特方程,影响了全球粒子物理,中国后来在高能所的实验,也沾了他的光。这些事儿,都在国外干的,钱学森说得对,杨的位置在那儿,更能撬动大局。 当然,杨也不是一帆风顺。网上总有声音说他入美籍晚回国,爱国有心无力。但事实是,他从没断过联系。九十年代,推动南开大学建理论物理室,清华高研所的创办,也有他一手操办。姚期智回国,背后有杨的力荐。这些人才引进,间接拉动中国物理水平上台阶。