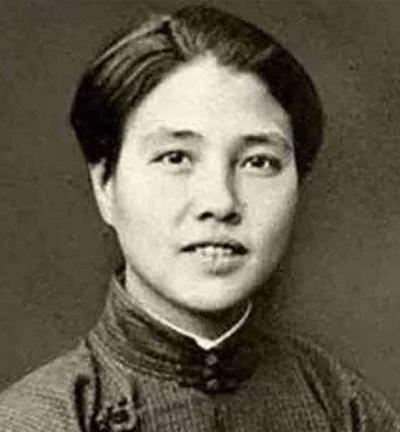

1953年,杀害李大钊的了明禅师,被五花大绑带到刑场准备枪毙,出乎意料,行刑前他对提出一个要求:“我死有余辜,但是能不能别打我的头?” 刑场的风又冷又硬,黄土翻起,尘雾在空中打旋。一个灰影被押解着走来,绳索紧勒,脚步踉跄。围观的人群静得出奇,只有脚镣碰撞声在地上滚动。 传言说,那人曾经换过名字,藏过身份,还穿过袈裟。今日被押赴刑场,神情诡异,忽然提出一个让人意想不到的请求——别打头。这一幕迅速被传开,成了旧京故事中的最后一章,也成了正史之外的一团迷雾。 风声掠过,枪口反光。人们在低声议论,说此人曾经参与抓捕李大钊,也曾亲手布置绞刑的机关。那时的北方城池混乱,奉系军阀在洋枪护卫下横行。 警署的铁门昼夜不闭,密探出入,名单上一个名字一个名字被划去。李大钊被捕的那天,街头枪声震动教堂的钟,东交民巷的洋房窗帘被风掀起,许多人亲眼看见押解车驶过,却无人敢追。 那场行动由奉系警察厅系统执行,策划者心思缜密,手段狠辣。京师看守所成了噩梦的出口。四月的北京,风沙裹挟寒意,铁门“哐”地一声关上,绞索悬起,李大钊面色镇定,步伐稳。 有人记录下“首登绞刑台”几个字,也有人写下“整整十八分钟”这行字。那是一个时代的切口,绞索的另一端,是民族的记忆。 那些主使与执行者,短短几年间纷纷隐匿,有的南逃,有的化名,有的改行做生意。 岁月翻页,旧京不再,战乱散去,政权更替。追凶的名单在档案室的抽屉里慢慢成形。雷恒成这个名字出现得最多,被列在卷宗的最前行。 调查人员查到多起旧案,指纹、签章、供词,一个个细节被重新拼起。雷恒成落网时已满头白发,据供述在1927年的抓捕中起主导作用。 调查持续数月,案卷从北京送往上海,再由华东公安部复核。材料齐全后,司法部门下令依法处决,日期定在1953年春天。 那天清晨,上海的天灰蒙蒙。监狱门口戒备森严,行刑队列整齐。押解车缓缓驶出,街口的柳条在风中摇摆。雷恒成身着囚服,表情冷静。 所有手续一切如常,只是到了刑场前,他忽然提出要求,不要打头。枪声没有立即响起,执行者没有回应,队伍照常列队。几分钟后,枪声撕裂空气,尘土再度翻起。现场笔录中没有记下那句“请求”,只有日期、时间与执行人签名。 几十年过去,这段故事被改写成不同版本。有人说他早年遁入佛门,自称“了明禅师”;也有人说那只是逃亡时的伪装。媒体和史料都没有找到“了明”其人的登记。 佛教文献里确有同名僧人,但年代久远,毫无关联。那些流传的细节——袈裟、木鱼、求饶、枪决——大多出自民间演义,添油加醋。史实只留下冷冰冰的两行字:雷恒成,因参与杀害李大钊,于1953年4月26日依法伏法。 北京大学档案室保存的原始记录显示,李大钊遇害时并非枪决,而是绞刑。法院判决、当日报载、党史文献三重印证,事实无误。奉系军阀依靠洋势力控制法庭,宣布“绞决二十人”。 李大钊第一个登上刑台,神情平静;其余被害者一一押上。行刑结束,狱卒记录“执行完毕”,整份档案盖上红章。多年后,追凶者找回案卷,每个签字、每道命令都指向那一群人。 那些被追捕到的旧军警,多已年老。审讯室里的灯亮了一夜,供词层层对照,事实一目了然。法律没有情绪,只留下冷静的结论。 案件公示时,老北大的教员、学生自发前往现场,默默站立。有人写下四个字——“正义不朽”。那天的新闻标题简短,却震撼人心:“参与李大钊案要犯雷恒成依法处决”。没有附带故事,没有夸张情节,只有事实的回归。 传闻中“了明禅师”的形象仍在网络上流传。有人画成披袈裟的老人,也有人写成忏悔的伪僧。历史的枝节往往被故事化、戏剧化,仿佛加上神秘的外衣才更易传播。 可真正的史实并不需要戏剧,冰冷的档案比传言更有力量。那年春天,行刑场上的风掠过人群,尘土散尽,往事归于沉寂。 李大钊的铜像如今立在北大红楼前。晨光照在雕像的额头上,落下清晰的光影。游客拍照,学生经过,少有人想起当年那条绞索的长度。 那些沉默的档案与被尘封的判决书,正默默讲述那段历史:信仰不灭,公正有声。所谓“了明禅师”的传说,只是历史阴影的一道幻光,终究挡不住时间的澄明。