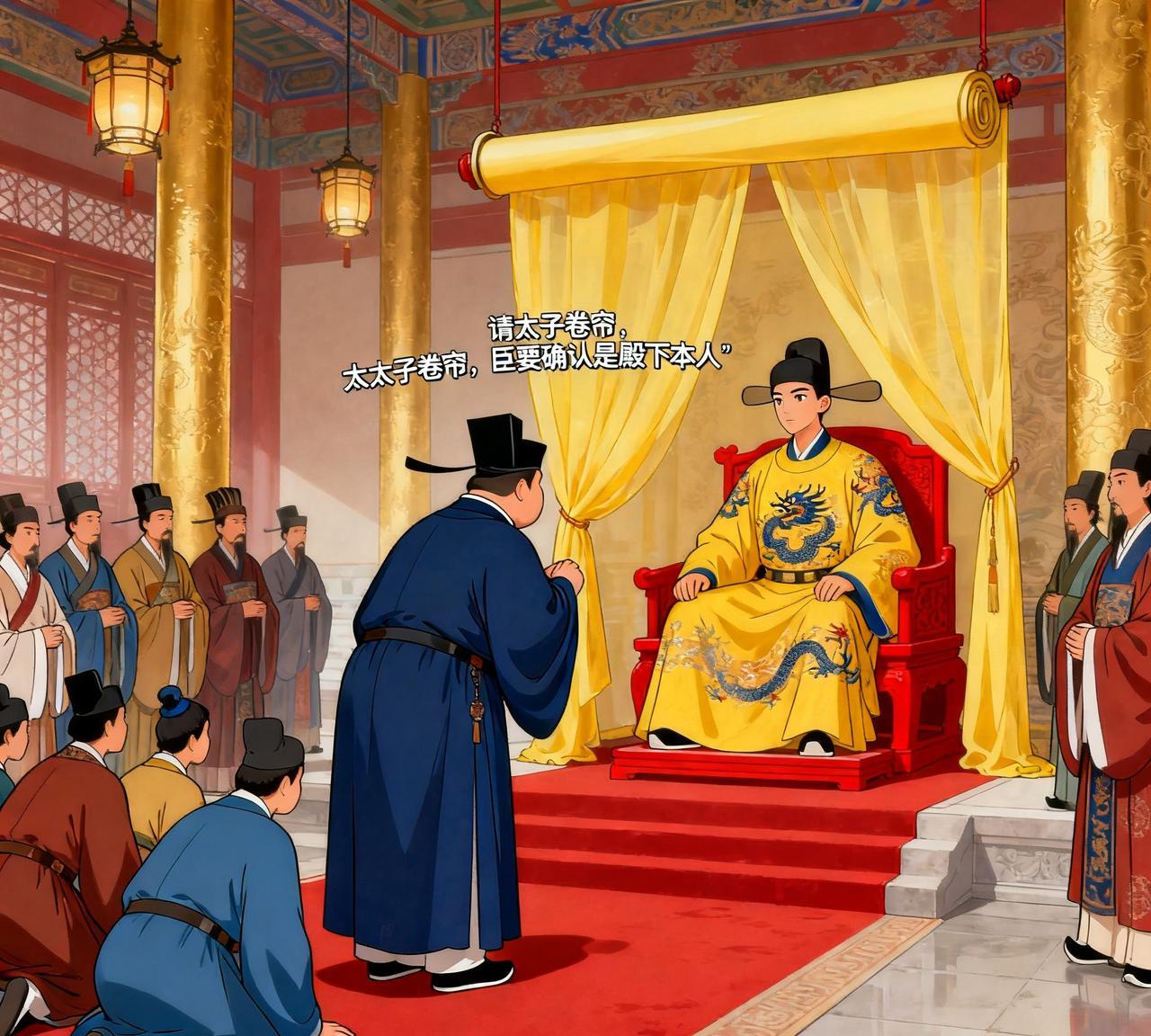

一天夜里,韦皇后发烧了,唐中宗李显叫了一个御医给她看病,韦皇后看着眉清目秀的御医,顿时拉着他的手说:“我烧得厉害你留下来吧”,此话吓得御医磕头如捣蒜似的问:“皇上你怎么看”。 夜深宫阙静,灯影摇晃,帷帐之内一片闷热。长安的夏夜总带着一股湿气,蜡烛燃到半截,油泪顺着烛身流下。御医提着药箱快步进殿,跪在床前诊脉。 气息混乱、额头滚烫、呼吸急促。中宗站在床边,眉头紧皱。宫人退得远远,只听见风拍打窗棂的声音。这一夜,看似寻常,却注定被后世反复传说。 宫中的空气向来不干净。暗流从廊道里蔓延,一波接一波。中宗复位后,权力的天平已不再稳。韦后步步向前,借着皇后的名义控制朝政,召集亲族、倚重外戚、笼络文臣。 外朝奏章几乎都要经过她的手,连御史台也不敢多言。御医的到来,只是宫廷权力的一个缩影。一个女人,一座宫殿,一群敢怒不敢言的臣子,构成了唐朝最阴暗的一段角落。 史书对韦后的描写并不留情。聪慧、手段、贪恋权势,这些词被一层层叠加。她从房州流放地一路走回长安,见证过权力的温度,也知道如何利用它。 中宗复位的那一年,她几乎把握了一切。御医进宫的夜,不过是一段庸常的插曲,却被后人放大成欲望的象征。事实是否如此,史料无从确证。唯一能确定的是,那时的唐宫,正在发烧。 外面的世界在变。长安的街巷灯火连成一片,酒楼里传来丝竹之声,百姓忙着过日子,朝堂之上的人却在暗中较劲。安乐公主在殿中恣意张扬,武三思在外廷举止得体又心怀算计。 上官婉儿提笔拟诏,文采风流,心思深沉。每个人都在寻找立足之地,皇帝的话越来越轻,皇后的影子越来越重。连御医的胆怯都成了政治温度的侧影。 中宗的宫廷里弥漫着一种诡异的安静。韦后掌权后,皇帝不再独断。许多诏书出自婉儿之手,却要先得韦后的点头。朝臣议政时低声细语,连呼吸都小心。 皇后偶尔出现在金殿,华服铺地,声音平稳得像湖面,却能压得群臣不敢抬头。她懂得分寸,也懂得恐惧的用途。那夜病中的她或许只是说了句玩笑,却足以让宫人惊魂未定。 权力的边界一旦模糊,恐惧就开始蔓延。御医退下后不久,太医署被暗暗整顿。有人失踪,有人调职,消息被堵得严严实实。朝堂之外,传言悄然滋长,说皇后纵情、皇帝懦弱。 书案上的诏书越来越厚,印玺上的朱砂颜色也越来越深。宫里的守卫被换了几轮,内监的脚步更轻了。整个帝国仿佛罩上一层细纱,表面安稳,内里燥热。 一年又一年,朝堂风向突变。武三思的势力如日中天,安乐公主坐在金銮殿前,指点江山。韦后开始试探新的权力高度。她看得清楚,中宗的体弱与优柔成了她的机会。 她在宫中修建佛寺,募捐香火,也在暗中清除异己。那些忠诚于皇帝的老臣一个个被削职、外放,空出的位子被她的亲信填满。每一个诏令签发前,都有她的影子。 唐宫的风,越来越热。一次次宴饮、一次次佛事,掩盖不了潜伏的危机。中宗的健康每况愈下,言语间疲态明显。韦后开始在私下讨论“继承”与“储君”,连太子的人选都暗自安排。 上官婉儿的脸色常常僵硬,她知道大势在变。宫里的侍卫换班频繁,内侍之间互相防备。那座曾经辉煌的皇城,在安静中酝酿动荡。 七月的夜最沉。长安上空的风被热浪压住。中宗突然暴崩,宫门紧闭。消息在第二天才传出,称“龙体抱恙,驾崩于神龙殿”。街头的百姓茫然不知,朝中的大臣面面相觑。 诏书由韦后监制,命太子登基。她披上素衣,泪痕未干,指令却冷得像铁。所有人都明白,这不是悲伤的仪式,而是另一场掌权的开始。 权力的交接永远伴随危险。唐隆元年,宫中风向突变。李隆基与太平公主秘密联络,兵临禁苑。夜色下的玄武门再次开合,杀声震动长安。 韦后与安乐公主措手不及,被就地诛灭。那座由她一手掌控的皇宫在一夜之间倒塌,宫人惊散,火光映红了半个天。 宫殿的灰烬冷却后,风又回到长安的街头。百姓重新点起灯火,歌声飘出坊巷。史书留下几行冷字——“韦后被诛,天下安”。 关于那夜的御医与发烧的传闻,散落在野史与笔记之间,被一代代人反复讲述。真假已不重要,重要的是那种压抑、那种恐惧、那种人心的温度。 历史的笔触并不柔软。韦后被写成野心的化身,被冠以“祸国”之名。可在更远的视角里,她只是权力漩涡中的一个角色。 那场传说中的发烧,也许只是病痛,也许是权力的隐喻。御医的惶恐、皇后的病态、皇帝的沉默,构成了一个帝国的缩影。 火焰散尽,尘土落地,唐宫的灯依旧在夜里摇晃,照见无数人追逐与失控的影子。