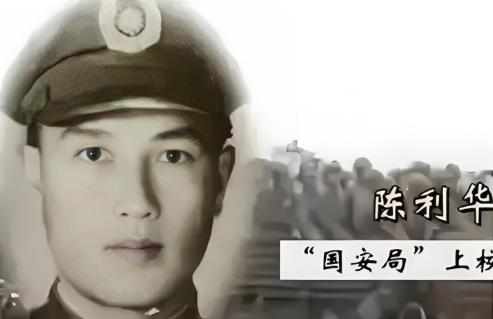

1950年,吴石、朱枫血洒刑场,国民党拍着胸脯宣称地下党已被连根拔起。没人知道,蒋经国眼皮子底下的政工部门里,正坐着一位我军三野团政委,这一藏,就是整整32年。 历史往往就在这微妙的缝隙中,藏着令人震惊的故事。陈利华就是那被漏掉的一枚“火种”。 他不是普通意义上的潜伏者,而是有着完整军事指挥经验和政治背景的我军高级干部,在三野中担任过团政委,参与过淮海战役、渡江战役,是经历过枪林弹雨的老革命。 1949年,他接到组织安排,化名“陈明义”,随国民党撤退部队进入台湾,表面身份是一名政工人员,实则是负责收集关键情报、寻机恢复地下组织的核心联系人。 进入台湾后的陈利华,面临的处境远比我们今天想象的艰难。肃反的高压从未松懈,几乎所有可疑人员都要接受背景审查和长期监控,而他所在的政工系统,正是国民党最为重视的政治核心部门。 也正因如此,陈利华几乎没有任何可以联系外界的渠道,只能以极其谨慎的方式保存实力,耐心等待时机。 他不急于建功,不贸然行动,反而在看似平凡的岗位上默默工作,甚至被上级评为“政治可靠,业务娴熟”。 这种隐忍,不是逃避责任,而是对战局深刻的判断与对组织绝对的忠诚。他清楚,任何轻举妄动都可能导致整个潜伏网络彻底崩塌。 所以他选择沉默,甚至在许多年里,主动与可能存在的其他同志保持距离。他像一枚钉子,稳稳地钉在敌人的心脏地带,不动声色。 1982年,他终于现身,向组织递交了身份说明,并带回了大量珍贵的信息。此时,国民党方面早已失去对岛内潜伏力量的警觉,陈利华的“突然出现”,反而令一些资深特务感到难以置信。 他的回归,不仅标志着一位潜伏英雄的归队,也昭示着那段隐秘战线的韧性和底气。即便在最黑暗的时刻,仍有人默默坚守,不为名,不为利,只为信仰。 从政治系统的内核中站出来的陈利华,也为我们提供了一个观察敌我斗争另一个维度的窗口。在很多人的想象中,情报战总是充满刀光剑影、谍影重重,但实际上更多时候,那是一场关于耐心与心理的博弈。 陈利华能坚持三十二年,不是因为他有超人的能力,而是因为他从一开始就明白,这是一条没有归期的路。他不曾动摇,也不曾迷失。他的身份仿佛尘封的档案,等到历史自己去把它打开。 至于国民党方面,他们对陈利华的存在毫无察觉,这并不令人惊讶。一个政工干部,循规蹈矩,按部就班,甚至在党务系统中表现出色,这样的人最容易被忽略。 他们把注意力集中在那些有“嫌疑”的人身上,却从未设防过一个看似“自己人”的老干部。这种误判,其实是源自对敌人认知的傲慢。 他们以为肃清了一批骨干,就解决了问题,却忘了真正的威胁往往藏在最不起眼的角落。 陈利华的故事,也提醒我们,隐蔽战线的胜负,不仅仅是靠一次次行动换来的,更是靠日复一日的坚守和选择。 他没有枪声,没有战报,却用三十二年的沉默守住了组织的希望。他的贡献,也许一时难以用语言衡量,但正是无数像他这样的人,才撑起了我们国家隐蔽战线的钢铁脊梁。 这段历史不需要神化,但必须被铭记。它告诉我们,真正的忠诚不是口号,而是能否在最艰难的时刻,依然保持初心;真正的胜利,不在于一时的喧嚣,而在于长期的坚持。

评论列表