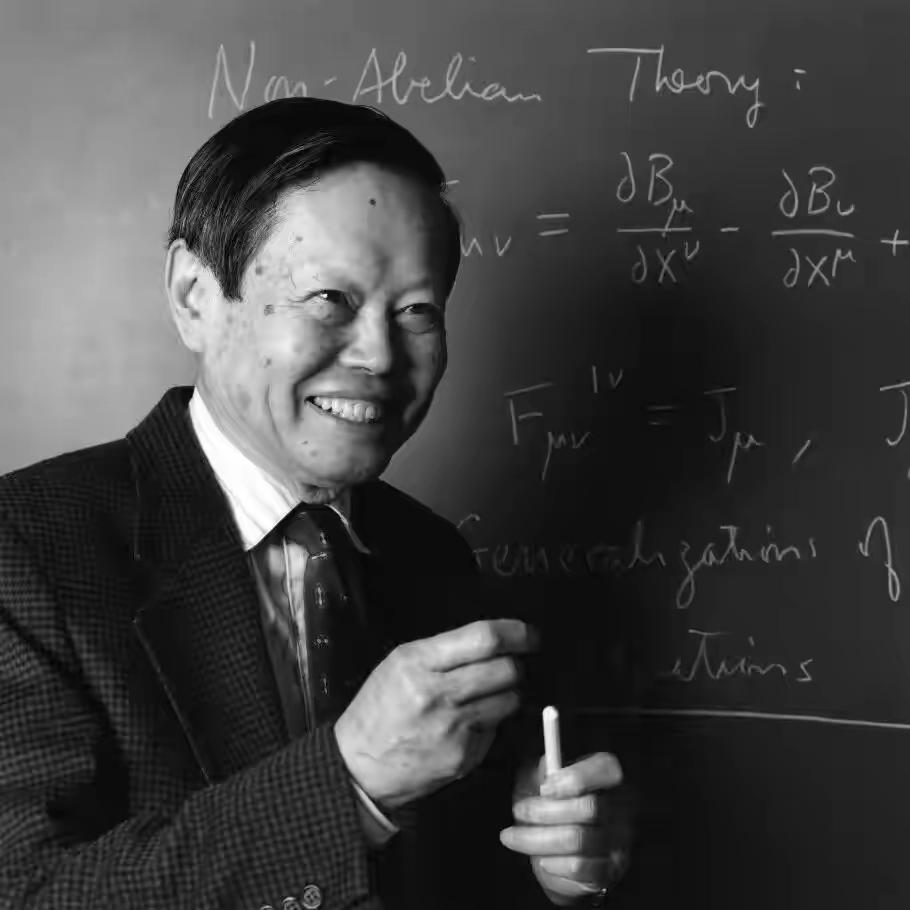

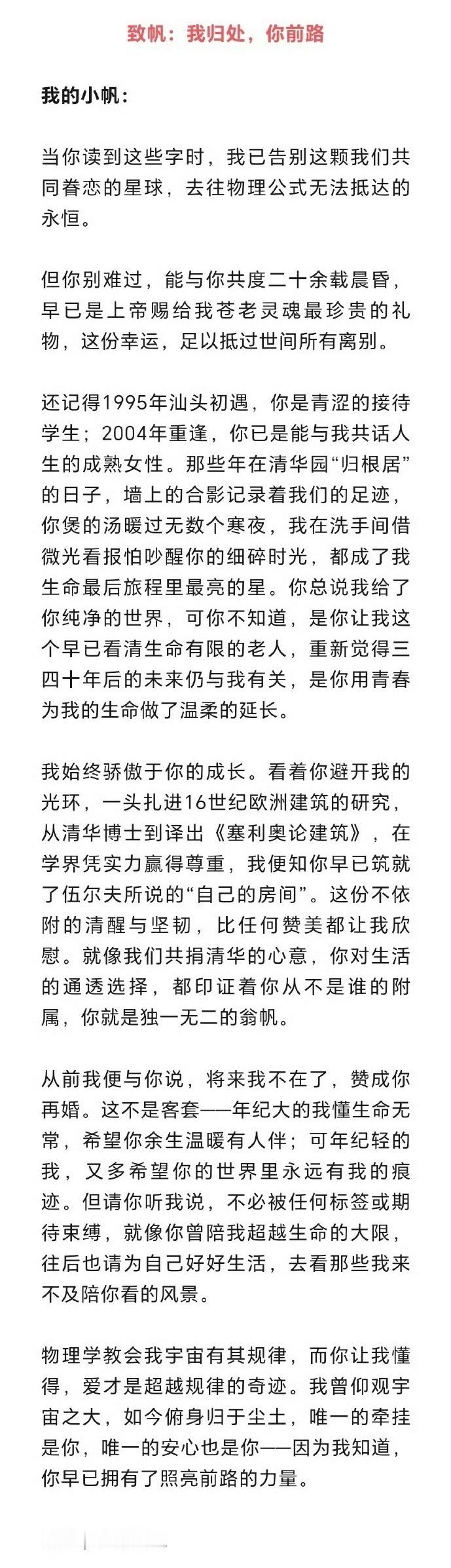

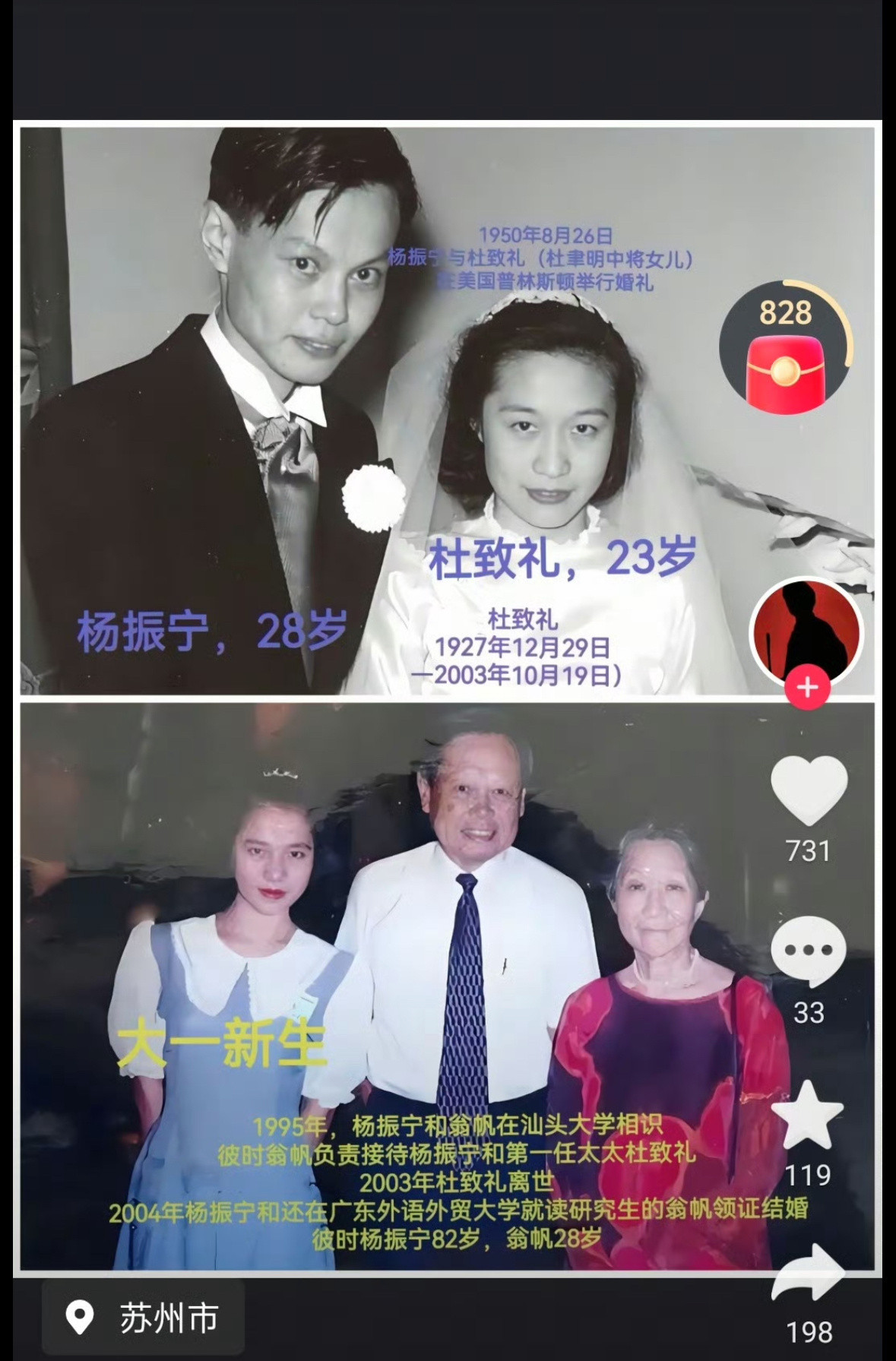

杨振宁走后,翁帆发声,伴随两人的三个疑问,也该解开了 万万没想到,杨振宁先生离去后,全网热议的焦点竟不是他诺贝尔奖的荣光,也不是他助力中国科学崛起的半生心血,而是遗孀翁帆会不会改嫁、何时改嫁。这个时代最大的讽刺,莫过于英雄被轻描淡写,私生活却成了流量密码。 一开始,世人用猎奇的眼光审视这对相差54岁的夫妻,后来翁帆用21年沉默的陪伴回应质疑,最终在杨振宁离世次日,她以一首译诗作别,句句不提爱,字字皆深情。 表面是“老少配”的婚姻总被揣测利益交换,实则两人携手走过的岁月,早已将爱情熬成了比血缘更坚韧的羁绊。当年杨澜访谈中,杨振宁坦然说:“我走后,她可以再嫁。”而翁帆的回应更直接:“他为我筑起一座象牙塔,让我纯粹地活着。” 别人以为18亿遗产是争议焦点,其实翁帆早辟谣——杨振宁的积蓄多数捐给清华研究所,所谓“天价遗产”根本是虚构。更讽刺的是,有人揪着杨振宁早年留美经历诋毁其爱国心,却选择性忽略他自1971年起资助大批中国学者赴美深造,成为国内科研的中流砥柱。 为什么总有人用狭隘的尺子丈量伟大的灵魂?因为有些人宁愿相信阴谋论,也不愿承认:爱情可以超越年龄,奉献无需张扬。杨振宁曾说:“我最大的贡献,是让中国人摆脱不如人的自卑。”而如今,部分人却用键盘消解这份尊严。 直到翁帆公开那封译自杨振宁90岁所作的诗,世人才恍然——他们的感情从未需要外界理解。诗中没有甜言蜜语,只有一句“千里共同途”,与挚友邓稼先的约定遥相呼应。原来科学家们的浪漫,是把家国情怀刻进生命的年轮。 这件事,彻底改变了我们对婚姻与价值的认知:若爱情非要“门当户对”,何以解释21年相濡以沫?若贡献必须以牺牲为代价,谁还敢做沉默的栋梁?翁帆的抉择,不过印证了杨振宁生前预言:“她是她自己,其次才是我的妻子。” 真相曝光后,我们该羞愧的不是对一段婚姻的误读,而是对这个时代的反思——当戏子家事天下知,巨匠离世竟只剩八卦可聊。或许比起追问翁帆会不会改嫁,我们更该问:这个社会,配得上杨振宁们的付出吗?