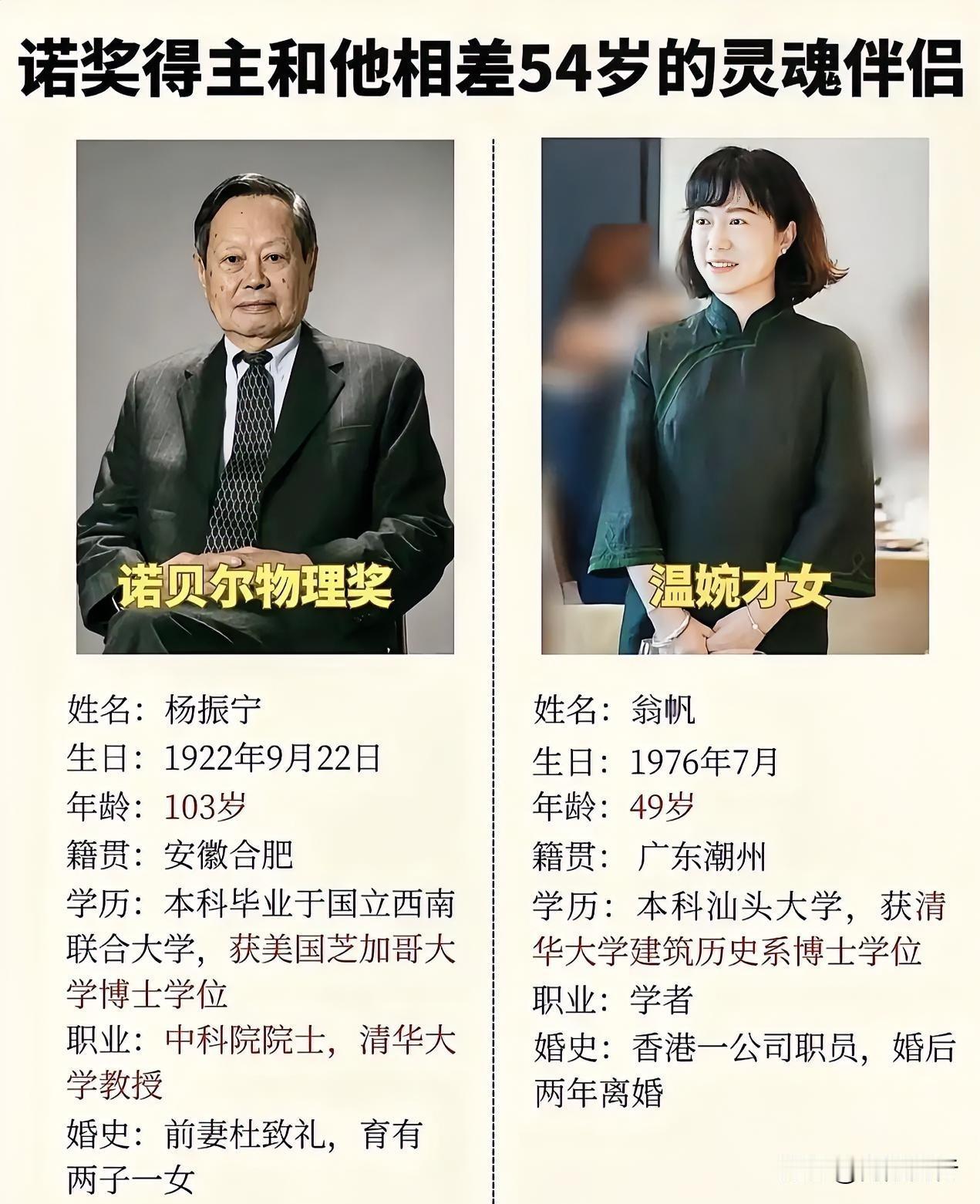

翁帆:他交出了一份满意的答卷! 杨先生的科研生涯,始终与人类对科学边界的探索紧密相连。年轻时在物理学领域崭露头角,提出的相关理论打破当时学界认知,为粒子物理研究开辟新方向。 即便到了晚年,他仍保持对科研的热情,80 多岁时还坚持参与学术研讨,与年轻学者共同探讨物理学前沿问题。 他的研究成果被写入全球多所高校的物理教材,成为后世学者探索科学的基础,这些突破不仅推动人类对自然规律的认知,更让中国物理学研究在国际舞台上拥有一席之地。 为国家强盛倾注心力,是这份 “答卷” 的重要篇章。 上世纪 50 年代,他克服重重困难回到祖国,投身国内科研与教育事业。当时国内物理学领域基础薄弱,他牵头组建研究团队,编写教材、开设课程,为中国培养第一批物理学专业人才。 此后数十年,他始终关注国内科技发展,多次为国家科技战略建言献策,推动设立科研基金支持青年学者,助力国内物理学研究从起步走向成熟。 在他的影响下,不少海外留学人才选择回国发展,为国家科技进步注入活力。 在育人领域,杨先生的付出同样留下深刻印记。 他在清华大学等高校任教期间,坚持为本科生授课,课堂上总能用通俗语言讲解复杂物理原理,吸引众多学生投身物理学研究。 他对待学生耐心细致,不仅关注学术成长,还关心他们的人生选择,不少受他指导的学生后来成为国内外知名学者、科研骨干。 他常说教育是 “为未来播种”,而他播下的种子,如今已在科技领域长成参天大树。 这份 “答卷” 还包含对人类进步的长远思考。 他始终倡导科学与人文的融合,认为科学研究不仅要追求真理,还要关注对人类社会的影响。 晚年时,他积极参与科普活动,通过讲座、文章等形式向公众传播科学知识,破除对科学的神秘感,鼓励更多人热爱科学、探索未知。 他的科普作品语言生动,兼具科学性与可读性,成为连接科研与大众的桥梁,让科学精神在更广泛的群体中传播。 翁帆文中提及的 “欣慰”,源于杨先生一生追求的价值得以实现。 他见证中国从科技基础薄弱到在多个领域跻身世界前列,看到自己培养的学生在科研领域发光发热,也感受到科学精神在社会中不断传承。 这种欣慰,是对一生坚守的最好回馈,也是对 “满意答卷” 的最佳注解。 如今,杨先生留下的精神仍在延续。 国内物理学界持续涌现优秀成果,他当年推动设立的科研基金帮助一批又一批青年学者成长,他的科普理念影响着更多人投身科学传播。 这份 “满意答卷” 不是终点,而是激励后人继续前行的起点,提醒着每一个人,无论是科研、教育还是其他领域,只要心怀热爱、坚守初心,都能为民族复兴、国家强盛、人类进步贡献力量。