1997年,邓亚萍退役后去清华大学读书,第一堂课,老师问她:“你的英语如何?”邓亚萍尴尬的回答:“我连26个英文字母都认不全。” 教室里安静得能听到笔尖摩擦的声音。老师点名到邓亚萍,全场的目光都投了过去。一个拿过18个世界冠军的运动员,坐在一群大学新生中间,表情拘谨。 老师问:“你的英语基础怎么样?”空气突然凝固。邓亚萍挤出一个笑,回答得直接:“我连26个字母都写不全。”笑声在教室角落荡开,紧张被打破,也埋下了一段漫长的求学征程。 离开赛场的那一年,生活节奏突然慢下来。多年训练养成的肌肉记忆让身体不肯闲着,清晨五点准时醒来,天没亮就出门跑步。汗水往下流,心里却空着一块。 退役意味着离开熟悉的球桌,也意味着要重新开始。清华的录取通知书像一道光,照进一个已经被冠军包围太久的世界。她知道英语是短板,却没料到差距会如此大。开学第一天,笔记本上只写出几个歪歪扭扭的字母,大写小写混在一起。 课后,英语老师留她单独谈话。没有责备,只是建议补课。邓亚萍点头,回到宿舍,打开随身带的磁带机,反复听最基础的单词。 房间的灯常常亮到凌晨,录音里一个声音一遍遍读着“A—apple,B—book”。手边的笔记密密麻麻,书页被翻得起毛。她在球场上靠反应取胜,在课堂上只能靠记忆。一次次写错、背错,又一次次重来。笔握得太紧,手指磨出硬茧,像当年练发球时一样。 同学们习惯了这个坐在角落的“世界冠军”。她从不缺席早课,也从不插话。偶尔有同学私下惊叹:一个在国际赛场上叱咤风云的人,竟能如此安静地从头学起。 邓亚萍的回应方式,是拿出一摞练习册,写满整页的单词。有人打趣她“又在练兵”,她只笑笑。字母一笔一划像削出来的刀口,越写越稳。 清华的四年,她几乎没怎么离开过校园。图书馆、食堂、教室三点一线。每天早晨背单词,中午做听力,晚上整理笔记。偶尔抬头,看见窗外的银杏叶飘落,时间就那样被一点点刻进笔记本。 2001年,她拿到英语学士学位,清华为她办了一个人的毕业典礼。老师说:“你是清华最特别的学生。”她笑着回应一句:“我只是起步比别人慢。” 本科毕业后,她没有停下。申请材料寄往英国,诺丁汉大学发来录取通知。飞机降落在伦敦那天,天空阴沉。新的语言环境、新的课堂,压力再次涌上心头。 硕士阶段研究中国女性体育发展,论文题目长到几乎要背不下来。白天听课,晚上查资料,凌晨整理数据。英文文献堆满书桌,咖啡杯堆成小山。常常熬到天亮,脑子仍在转。研究完成,她把论文装订成册,放在行李箱最上层。 学业的路比想象更长。硕士毕业,她又进入剑桥大学攻读博士,研究土地经济。课题复杂,要求严谨。导师发来的邮件密密麻麻,她一个单词一个单词查。 听不懂的录音反复播放,厚厚的经济学教材写满标记。每个季度的论文答辩都像一次战役。她笑说,过去是打球赢对手,现在是和英语赛跑。学术的世界没有掌声,只有冷冰冰的分数和审稿意见。邓亚萍习惯了这种孤独。 2008年11月,剑桥大学的大礼堂,红色博士袍映在阳光里。她走上台,接过学位证书。掌声响起的那一刻,她想起自己在清华第一堂课上写歪的字母。 十一年的求学生涯,从写26个字母开始,到博士学位收尾,这条路一步不落。那份坚持和曾经在球桌上的拼劲没变,只是换了场地。 回国后,她进入北京奥组委,负责奥运村部的事务。会议日程排得满满当当,工作之外仍不离书本。有人问她,学那么多值得吗? 她回答得干脆:“学习让我知道自己能做得更好。”那种笃定来自多年训练,也来自曾经的坚持。语言早已不再是障碍,她可以流利地用英语主持会议、接受采访、写报告。过去的尴尬成了最好的注脚。 很多人记得那个打球的邓亚萍,少有人记得那个清晨在宿舍背单词的身影。冠军的光环闪耀,背后的努力更沉默。 那句“连26个字母都认不全”,成了无数次被引用的段子,却掩不住一个事实——真正的成长,是从承认自己不会开始。邓亚萍用十一年的时间,证明起点低并不可怕,停下脚步才可怕。 岁月推着人往前走,冠军的荣誉会褪色,学到的知识却留在心里。如今再提起那堂课,邓亚萍笑说,那是她人生的起跑线。 每个阶段都有新的比赛场,她依然在跑,只是不再拿球拍,而是拿书、拿笔、拿责任。那场从字母表开始的比赛,她赢得更漂亮,也更安静。

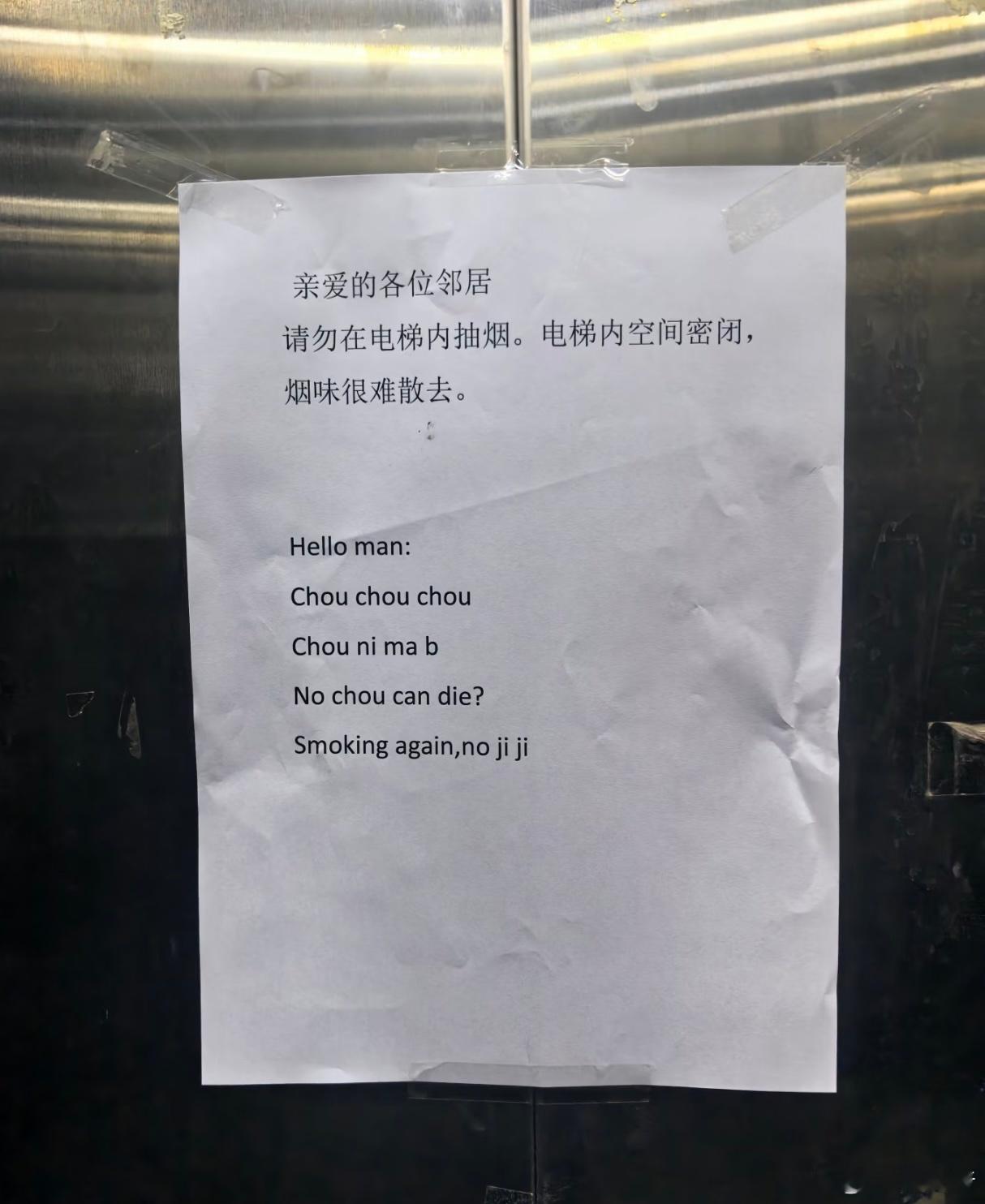

![哈哈,这种英语[狗头]](http://image.uczzd.cn/7007486895805768742.jpg?id=0)