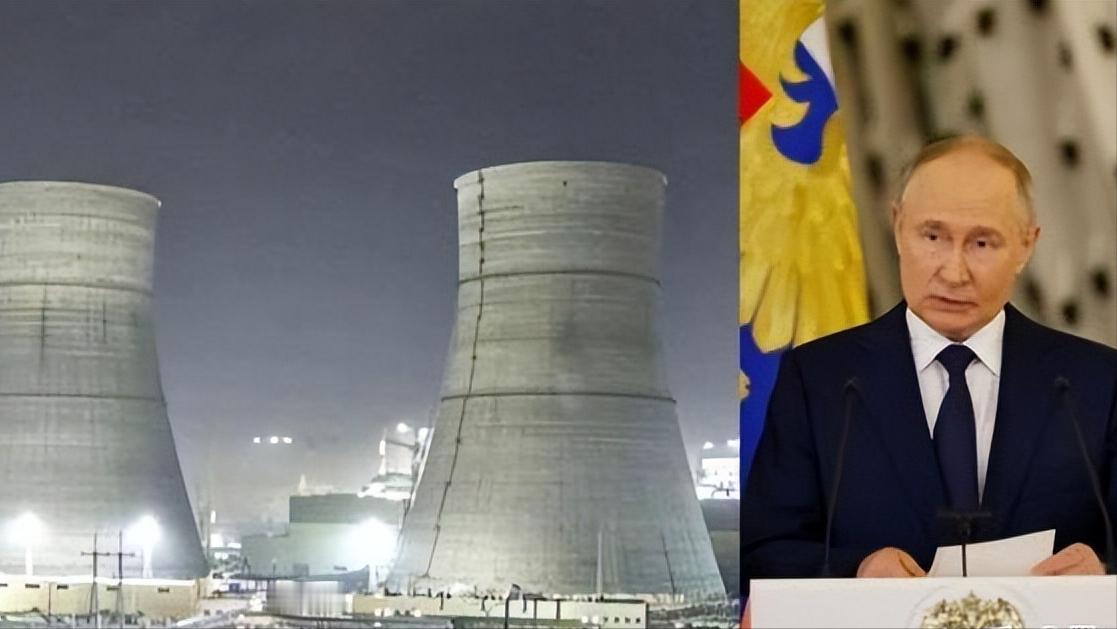

刚看到消息,后背都凉了。乌克兰的无人机,又一次,去“拜访”了俄罗斯的库尔斯克核电站。最要命的不是无人机,而是这个核电站,用的是跟切尔诺贝利一模一样的反应堆。 先得说清楚这 RBMK 反应堆是个什么来头,这是苏联上世纪 50 年代搞出来的 “大功率管式反应堆”,当年为了省成本不用浓缩铀,硬生生把安全设计砍了大半,最要命的就是没有像样的安全壳 —— 普通核电站的安全壳能扛住飞机撞击,这玩意儿的堆芯就靠个普通屋顶挡着,跟没穿防弹衣上战场没啥区别。 更坑的是它的 “正空泡系数” 特性,简单说就是冷却水变成水蒸气后,吸收中子的能力反而下降,核反应会越跑越快,温度越高蒸汽越多,形成恶性循环,跟失控的汽车下坡踩不住刹车一个道理。 控制棒设计更是埋雷,末端装了 4.5 米长的石墨,这东西不仅不吸收中子还会加速反应,紧急停堆时插入控制棒,反而先给反应堆 “踩了脚油门”,切尔诺贝利当年就是栽在这上面。 而且控制棒插入速度只有每秒 0.4 米,插满要 20 秒左右,真出事了根本来不及救场,运行规则要求至少插 30 根控制棒,少了就得停堆,可当年切尔诺贝利的操作员硬是抽到只剩 6 根,直接把安全底线撕了个口子。 说到切尔诺贝利,那可是 RBMK 反应堆的 “成名作”。1986 年 4 月的测试中,反应堆功率从 3200MW 一路跌到 30MW,操作员为了救场抽光控制棒,结果水泵一停,剩余的水瞬间变成蒸汽,功率直接飙到 33000MW,是额定功率的十倍还多。 两声爆炸炸飞了反应堆盖子,氧气涌进去和过热石墨烧起来,放射性物质像烟花一样喷向天空,203 个送医的人里 31 个当场死于辐射,周边 30 公里内的人全被疏散,至今那片区域还是无人区。 更可怕的是,当年连机器人进去清理都被辐射烧坏电路,最后只能靠真人穿着简易防护服硬扛,这些 “清理人” 后来大多死于辐射病,这就是同款反应堆失控的真实后果。 再看现在的库尔斯克核电站,1977 年就开始运行,至今还有两座 RBMK-1000 反应堆在工作,跟切尔诺贝利是一个模子刻出来的,连防护弱点都一模一样 —— 没有安全壳,堆芯脆弱得很,别说无人机炸,炮弹擦边都可能出大事。 2025 年 8 月就出过一次事,乌克兰无人机被击落时炸坏了电站的辅助变压器,虽然火很快灭了,辐射暂时正常,但这已经给所有人敲了警钟。 国际原子能机构总干事格罗西去视察后直接说 “已出现核事故风险”,这话可不是吓唬人,毕竟辅助设备坏了是小事,要是无人机再准点,炸到冷却系统或者反应堆外围,麻烦就大了。 更让人揪心的是,这不是冲突中核电站第一次遭袭。扎波罗热核电站作为欧洲最大的核电站,2024 年 4 月到 10 月光无人机袭击就来了好几次,冷却塔炸过,备用电源线被切断过,2025 年 7 月更是直接失去全部外部电源,只能靠应急柴油发电机冷却堆芯,国际原子能机构都喊出 “极其危险” 的警告。 要知道,不管是 RBMK 还是别的反应堆,停堆后也得持续冷却,不然堆芯熔毁就是迟早的事,扎波罗热能撑过来纯属运气好,库尔斯克可未必有这运气。 有人可能觉得 “不就炸了个变压器吗”,但懂行的都知道,核电站是精密系统,牵一发而动全身。RBMK 反应堆的冷却回路就两条,每条就三个主循环泵,一旦供电出问题,水泵停转,冷却水跟不上,正空泡系数的魔咒就会应验,功率瞬间飙升的戏码可能重演。 当年切尔诺贝利就是水泵停转引发的连锁反应,现在库尔斯克天天被无人机 “光顾”,简直是在给反应堆的弱点送人头。 更讽刺的是,这种反应堆早就被国际社会要求关闭,俄罗斯境内还留着 11 台在运行,说是 “过时技术” 都抬举它,这分明是抱着定时炸弹过日子。 要是库尔斯克真出了事,后果可比切尔诺贝利还难收拾。现在俄乌冲突正打得激烈,疏散群众、组织清理都成问题,辐射云可不会看战线,当年切尔诺贝利的辐射飘到了欧洲 13 个国家,这次要是扩散,周边的白俄罗斯、乌克兰、波兰都得遭殃。 而且 RBMK 反应堆堆芯里的核燃料是二氧化铀,一旦熔毁渗入地下水,几十年都净化不了,附近的农田、河流全得废了,这可不是换个手机语言躲广告那么简单,是实打实的生存危机。 国际原子能机构天天强调 “核设施必须受保护”,可无人机该飞还是飞,冲突该打还是打。库尔斯克核电站就像个没穿防护衣的巨人,站在炮火连天的战场上,手里还攥着和切尔诺贝利一样的 “炸弹”,现在每一次无人机袭击,都是在给这颗炸弹拧松引信,真等炸了再后悔,可就没有回头路了。