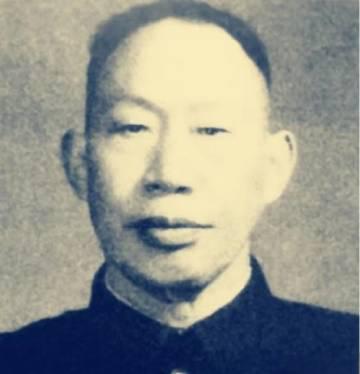

1986年夏,白崇禧的二女儿自以为神不知鬼不觉地潜回了祖国大陆,几天后,准备离开的她却蒙了,怎么好像谁都认识我? 1986年的夏天,故事片《血战台儿庄》在香港上映,屏幕上炮火连天。一个身影坐在昏暗的放映厅里,看得入了神。她叫白先慧,白崇禧的二女儿。当银幕上出现父亲运筹帷幄的身影时,她心里那个压了二十多年的念头,一下子就疯长起来——她要回桂林,回那个只存在于父亲临终呓语里的故乡。 这个想法在当时的台湾,跟天方夜谭差不多。亲戚朋友一听,脑袋摇得像拨浪鼓。“回去?你疯了?共产党把你爹列为‘战犯’,你这一脚踏进大陆,还能有命回来?”各种恫吓,句句戳心。 可白先慧铁了心。她想起父亲临终前抓着她的手,反复念叨“想回桂林看看”的样子。那份遗憾,成了她心里的一个结。**“就是被抓起来,死了也值得!”**这话从一个文静的女子嘴里说出来,掷地有声。 为了这趟“玩命”的旅行,白先慧做足了戏。她先以“赴美探亲”的名义离开台湾,绕道香港,然后换上一身最不起眼的打扮,把自己伪装成一个再普通不过的返乡客,悄悄踏上了开往广州的火车。 到了桂林,空气里都是熟悉的米粉和桂花香。白先慧心里七上八下,不敢声张,第一时间就摸到了李宗仁原配夫人李秀文的家里。两位老人见了面,抱头痛哭。白先慧千叮咛万嘱咐:“千万替我保密,我不想惹麻烦。” 头几天,她真就像个“地下工作者”。**白天大门不出,把窗帘拉得严严实实,到了晚上,才敢跟着李秀文,像个影子一样溜达到街上,**看看漓江的夜景,听听久违的乡音。她像个贪婪的孩子,用眼睛、用耳朵,拼命记下这里的一切。 这么过了几天,她发现街上的人都客客气气,没人跟踪,也没人盘问。她的胆子渐渐大了起来,白天也敢挎着个照相机出门,在叠彩山、象鼻山下,留下了自己的身影。她觉得,自己这伪装天衣无缝,谁能想到,这个貌不惊人的“游客”,会是白崇禧的女儿呢? 后来,为了方便,她干脆从李秀文家搬了出来,住进了一家饭店。饭店的服务员对她格外热情,嘘寒问暖,让她有种回家的错觉。可等到要离开的那天,真正让她蒙圈的事儿来了。 她拿着行李去前台结账,服务员却笑着把钱推了回来:“白女士,我们经理说了,您是贵客,这次的费用我们免了。欢迎您和您的家人以后常回来看看。” 白先慧心里“咯噔”一下,下意识地紧张起来:“你们……知道我是谁?” 服务员点了点头,眼神里没有半点敌意,反而带着一丝感慨:“桂林人都知道白将军。可惜,他老人家最后没能回来亲眼看一看。” 一句话,说得白先慧泪如雨下。 她原以为自己是神不知鬼不觉地“潜”了回来,搞了半天,人家早就把她的底细摸得一清二楚。这份不动声色的“关照”,比任何盘问都让她震撼。 带着这份复杂的心情,白先慧到了机场。行李过安检时,工作人员问她那个沉甸甸的布袋里装的是什么。此刻的她已经没了任何精神负担,坦然地回答:“是桂林的土和石头。” 工作人员听完,没有让她打开检查,反而笑了笑:“是纪念礼物啊,那免费了,您拿好。” 登上飞机,透过舷窗,白先慧看着越来越远的桂林山水,心里又想笑又想哭。她这才彻底明白,自己这趟“冒死”回乡,从头到尾都在别人的“注视”之下。大陆方面不是不知道她是谁,而是选择了一种最温情的方式,欢迎一位游子回家。 说到底,人家记得的,不仅仅是白崇禧“战犯”的身份,更记得他在民族大义面前的功绩。 聊起白崇禧,很多人只记得他是“桂系三巨头”之一,是蒋介石的死对头,三次逼得老蒋下野。没错,在内战里,他确实站错了队。可咱们把历史往前翻一翻,在抗日战争那场血与火的考验中,白崇禧这个“小诸葛”可不是浪得虚名。 七七事变后,他立马飞到南京,对着还在犹豫的蒋介石拍桌子:“现在要是不打,我们就得当亡国奴!”蒋介石最终下定决心全面抗战,白崇禧被委以副总参谋长的重任。日本报纸当时都发文惊呼:“战神到了南京,中日战争终不可避免。” 这评价,可不是吹出来的。 从淞沪会战到台儿庄大捷,再到长沙会战,哪一场硬仗里没有他的身影?他不仅参与制定大的作战方略,还经常跑到最前线去督战。台儿庄那一仗,他提出的“迂回侧击”战术,直接把日军的王牌师团打残, 为那场振奋人心的大捷立下了汗马功劳。 历史就是这么个有意思的东西,它不会因为一个人的立场,就抹掉他所有的功与过。共产党人心里有杆秤,分得清什么是民族大义,什么是个人恩怨。白先慧这次能安然无恙地回来,甚至受到礼遇,正是因为大陆方面记着她父亲为这个国家流过的血。 当白先慧带着那包故乡的泥土回到台湾,把这段经历讲给亲友听时,所有人都沉默了。他们或许无法理解那种超越了政治对立的温情,但白先慧自己懂了。她带回的不仅是泥土和石头,更是一个明确的信号:故乡没有忘记,历史也没有忘记。