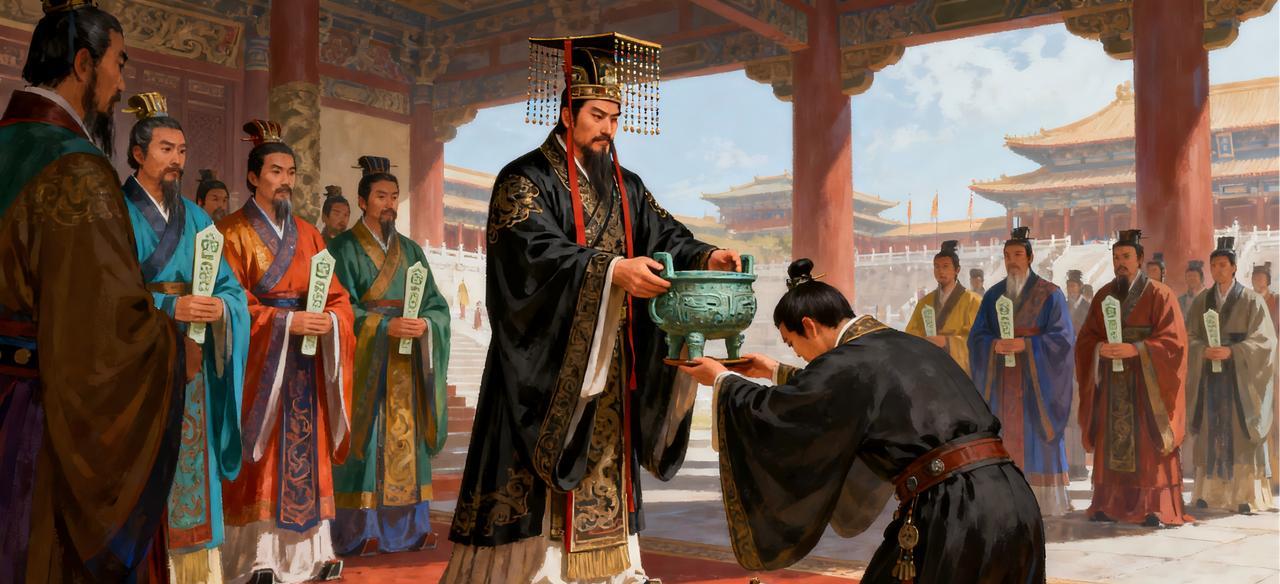

370年,丞相王猛伐燕前夜刻意找慕容垂借了把金刀。这不仅仅是一件礼物,它是一个饵,一个将撬动帝国根基的诱饵。当他决定将这柄刀送往千里之外时,一场无人察觉的猎杀,已然启动。无人知道,这把金刀最终会斩向谁的咽喉。 公元369年,前燕吴王慕容垂因国内政治斗争被迫投奔前秦。苻坚素闻其名,亲自出迎,授予冠军将军之位,礼遇有加。 朝廷上下对此议论纷纷。大多数臣子认为慕容垂不可信任,毕竟他曾是敌国皇子,谁能保证他不会存有异心? 唯有苻坚不以为然:“朕以诚待天下人,天下人必以诚报朕。” 王猛站在朝堂角落,默不作声。他了解苻坚的宽厚,也看清了慕容垂的才能与野心。在这个乱世,仁慈可能成为致命的弱点。 退朝后,王猛独自登上长安城墙,远眺北方。他预见到慕容垂可能会成为前秦的心腹大患,必须防患于未然。 公元370年,王猛奉命率军征讨前燕。临行前,他向苻坚提出了一个意想不到的请求: “陛下,慕容垂才略过人,其子慕容令更是熟悉燕国地形人情。臣请让慕容令担任参军,随军出征。” 苻坚略感惊讶,但仍同意了这一请求。他哪里知道,这看似合理的军事安排,实则是王猛精心设计的第一步棋。 慕容府内,慕容垂为丞相的突然到访感到不安。王猛平日里对自己并不亲近,今日却亲自登门,所为何事? 两人对坐饮酒,王猛绝口不提朝政军事,只谈风月往事。酒过三巡,王猛忽然感叹: “大战在即,不知何时能再与君共饮。君有何物赠我,使我见物如见人?” 慕容垂心中一动,解下腰间金刀:“此刀随我多年,今赠丞相,愿丞相早日凯旋。” 王猛接过金刀,指尖感受着刀鞘上精细的纹路,心中既喜且忧。计划顺利进行,但他也知道,自己正在将一个可能无辜的人推向深渊。 军至洛阳,王猛开始了计划的第二步。 他重金收买了慕容垂的亲信金熙,命其持金刀前往慕容令营帐。金熙按照王猛所教的说辞,面露忧色地对慕容令道: “王爷让我转告公子,自从我们离开长安,朝廷中对王爷的猜忌日深。听说秦王已有加害之意。如今大军远出,正是脱身良机。王爷让您见机逃回燕国,以免全家遭难。” 慕容令接过父亲的金刀,手指微微颤抖。这确确实实是父亲的随身之物,从未离身。他凝视着刀鞘上熟悉的纹样,心中波澜起伏。 整整一天一夜,慕容令在帐中徘徊不决。最终,亲情与恐惧战胜了理性。他假借打猎之名,带着少数亲信逃离军营,直奔前燕而去。 消息传回,王猛立即上书苻坚,详述慕容令叛逃经过,并暗示慕容垂必知其情。 长安城中,慕容垂得知儿子叛逃的消息,如遭雷击。他立刻明白自己陷入了何等险境,连夜出逃,想返回邺城。 然而在蓝田,他被追兵赶上。被押回长安时,慕容垂已做好了赴死的准备。 出人意料的是,苻坚并没有责怪慕容垂,反而亲自为他解开束缚,安慰道: “卿家国失和,才来投奔于我。令郎不忘本朝,也是人各有志。朕不会因此事加罪于你,何必惶恐若此?” 慕容垂跪地谢恩,眼中含泪。苻坚的宽宏大度让他既感激又羞愧。 远在军中的王猛得知这一结果,长叹一声。他明白,苻坚的仁慈使自己的计划功亏一篑,但也正是这种胸怀,让自己愿意为之效忠。 慕容令逃回燕国后,并未得到期望中的欢迎。燕国朝廷怀疑他是前秦派来的奸细,将他流放偏远之地,最终死于沙城。 慕容垂因此事对王猛心生芥蒂,但表面仍保持恭敬。苻坚的信任也让他更加忠心——至少在一段时间内。 王猛的金刀计虽未完全成功,却在一定程度上延缓了慕容垂势力的发展,为前秦统一北方争取了宝贵时间。 公元375年,王猛病重。临终前,苻坚亲往探望,询问后事。王猛留下最后忠告: “晋朝虽偏安江南,仍是正统所在。臣死之后,愿陛下勿以为图。鲜卑、西羌,我之仇敌,终为人患,宜渐除之。” 苻坚含泪应允,但最终未能听从王猛的遗言。淝水之战惨败后,慕容垂果然叛秦自立,建立后燕。 金刀计的故事在历史长河中留下了深刻印记,引发后人无尽思考。 王猛的计谋展现了乱世谋臣的智慧与冷酷。他为保主君江山,不惜采用离间手段,甚至可能牺牲无辜者的性命。这种“为目的不择手段”的哲学,至今仍让人争论不休。 而苻坚的宽厚仁德,虽导致最终失败,却也展现了一种难得的人格魅力。他的信任与宽容,使得慕容垂在很长一段时间内都忠心耿耿,即使有机会反叛也选择了坚守。 慕容垂的遭遇则反映了乱世中人的无奈与挣扎。他为保全性命而投奔敌国,又因猜忌而几乎丧命,最终还是在历史推动下走上了重建燕国之路。