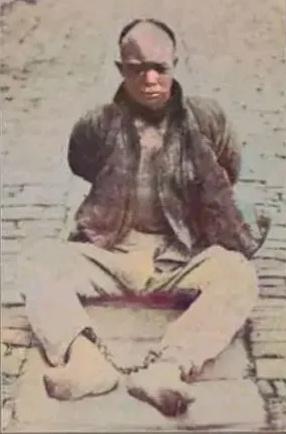

1911年,武昌街头,杨洪胜被清军俘虏后,留下的一张罕见老照片,当时的他被打得体无完肤,终未供出一人,并怒骂清吏无耻,清军恼凶成怒,于是将他押赴东辕门外斩首示众。

那张照片虽然泛黄褪色,却记录了一个革命者生命最后时刻的坚贞。1911年10月9日,杨洪胜被清军俘虏的这张罕见老照片,让人看了心痛不已。照片中的他赤脚坐在地上,双手被反绑在身后,衣衫不整,面部肿胀得几乎无法辨认,额头上高高隆起的伤痕和脸颊上的泪痕,无声地诉说着他所遭受的酷刑。 作为武昌起义的军务筹备员,杨洪胜那天正在执行一项危险却至关重要的任务:将炸弹和军火运送到新军工程营,为即将展开的起义做最后准备。他本已将一批炸弹顺利运至目的地,却在关键时刻被守卫的清军发现。面对清军的盘查,担心身份暴露的杨洪胜夺门而逃,却不幸被击伤并最终被捕。 "老子是革命党,杀便杀,除你满奴一人外,都是革命党。"在湖广总督府的严刑拷打下,面对督练处督办铁忠和武昌知府双寿的反复审问,36岁的杨洪胜发出了这样的怒吼。清军企图通过酷刑让他屈服,交代出其他革命党人的名单和位置,但无论如何殴打,他始终坚守革命者的尊严,没有供出一个同志。 铁忠被杨洪胜的顽强激怒,当即下令将他斩首示众。1911年10月10日凌晨,杨洪胜被押往东辕门外的刑场。与他同时被押赴刑场的,还有另外两位革命志士——27岁的彭楚藩和26岁的刘复基。这三人后来被称为"首义三烈士"。 刘复基早些时候在秘密机关被捕,他曾用留声机制造声响迷惑清军,还曾试图用炸弹掩护逃跑,却因炸弹未能爆炸而被捕获。彭楚藩则在革命总机关被抓,这两位年轻的革命志士同样面临严刑拷打,却也坚贞不屈。 走向刑场时,杨洪胜并未流露出丝毫恐惧。相反,他高呼着:"同胞们,都起来革命呀!为了救国,我们死也值得!"即使体无完肤,即使双目模糊,他仍用尽最后一丝力气唤醒民众的心灵,坚定革命同志的信念。 三位烈士的鲜血没有白流。他们的牺牲激起了革命军的复仇怒火。就在当天晚上,旨在推翻满清政府封建统治的枪声就回荡在了武昌城中。工程营士兵和革命党人高举反抗大旗,武昌起义正式爆发,晚清政府的统治开始动摇。 杨洪胜的革命道路始于家族的悲剧。1875年,他出生在湖北谷城的一个贫苦农民家庭,家里没有一寸土地,仅有两间草屋栖身。他的童年本该充满欢笑,却被清王朝的残暴统治彻底改变。1883年,年仅八岁的杨洪胜目睹了父亲杨大鹏因参加反清活动被清兵捕获,残忍杀害在薤山"万人坑"里。这一幕深深刻在了小杨洪胜的心里,埋下了反抗的种子。 不幸接踵而至,母亲顽疾缠身,很快也离开了人世。九岁的杨洪胜不得不过早地学会照顾自己、妹妹和爷爷。他的爷爷杨老铁匠在县城街上帮人打铁维持生计,同时默默为反清组织打造兵器。然而,祸不单行,不久后爷爷也被清兵发现并捕获,死在了监牢之中。这一系列的家庭悲剧,让年幼的杨洪胜立下了坚定的报仇誓言。 长大成人后的杨洪胜加入了反清组织"振武学社",并迅速成为核心成员。在组织的安排下,他打入清廷的新军,担任新军正目(班长),并结识了刘公、孙武、彭楚藩等志同道合的革命志士。在那个内忧外患的年代,杨洪胜看到了更多晚清统治下民众的苦难,这更加坚定了他参与革命的决心。 1911年10月,武昌起义前夕,杨洪胜被委任为军务筹备员(交通员),负责为起义的新军士兵和革命党人秘密运送炸弹、枪支等军火武器。然而,在10月9日执行任务时,他被清军发现并逮捕,最终壮烈牺牲。 杨洪胜牺牲后,清军的残暴并未停止。他们找到了杨洪胜的家,为搜查更多革命志士的信息而大肆破坏,临走时还残忍地将他未满月的女儿活活摔死,彻底断绝了杨洪胜的血脉。但他们不会想到,这样的暴行只会更加激起民众的愤怒。 武昌起义胜利后,革命党人立即着手寻找三位烈士的遗体。找到后,他们小心翼翼地将身首分离的遗体缝合,让烈士能够完整地长眠。杨洪胜的灵柩在四艘炮艇的护送下被运回他的故乡谷城县,安葬于谷城县城东南约3.5公里处汉江西岸的高宁山上。安葬当天,孙中山、黎元洪等人纷纷送来挽联,送别这位慷慨明志、从容赴死的革命斗士。 从杨洪胜等人牺牲的那一刻起,辛亥革命的浪潮便一发不可收拾。武昌起义仅仅一个月后,全国就有13个省宣布脱离清政府统治。1912年元旦,孙中山在南京宣布成立国民政府,中国开始了新的历史征程。 为了缅怀这些为中国革命事业献出宝贵生命的斗士,武昌的平阅路被改名为"彭刘杨路";在三烈士就义处建立了"三烈士亭";杨洪胜家乡的道路被改名为"洪胜路",村小学更名为"洪胜小学"。这些纪念不仅是对烈士的敬意,更是让后人永远记住这段血与火的历史。