表证辨析:为什么有些表证总是被遗漏?

表证是中医辨证体系中反映病邪初犯人体肌表、正气奋起抗邪的证候类型,关乎外感疾病的早期干预与预后转归。

如果因忽视、延误而致表邪内传,变生咳喘、心悸、水肿等他疾,实乃临床之大忌。

以下从表证的临床范畴、常见表现、易遗失症状及与内伤疾病的鉴别四方面,略作辨析。

一、临床常见表证范畴

表证多由六淫(风、寒、火、湿、燥、暑)或疫疠之邪侵袭肌表所致,临床以风寒表证、风热表证、风湿表证最为常见:

1.风寒表证:寒邪束表,症见恶寒重、发热轻、无汗、流清涕、脉浮紧;

2.风热表证:热邪犯表,症见发热重、恶寒轻、咽痛、流黄涕、脉浮数;

3.风湿表证:湿邪与风邪相搏,症见头身困重、关节酸楚、舌苔薄腻、脉浮缓。

此外,暑湿表证(夏季外感暑湿,身热不扬、胸脘痞闷)、燥邪表证(秋季外感燥邪,干咳少痰、鼻燥咽干)等,亦属表证范畴,需结合时令、地域辨证。

二、表证的常见表现与易遗失的隐匿信号

表证典型表现集中于肌表和头面部,以恶寒(恶风)、发热、头身疼痛、舌苔薄白、脉浮为核心,常伴鼻塞、流涕、咳嗽等肺系症状。但部分隐匿信号极易被忽视:

1.年轻人自恃体健,将外感后轻微肌肉酸楚、午后低热误判为劳累;

2.老年人因服药不便,对轻微恶风、晨起流涕不以为然;

3.婴幼儿无法自诉,仅以烦躁、纳差表现,家长易误为积食。

这些信号若不及时捕捉,便会表邪困遏不解,最终引发咳喘、心悸、水肿、痹痛等变证。

三、表证易被忽视的临床缘由

临床中诸多表证隐匿难察,根源可从三方面剖析:

其一,患者认知误区。部分人认为感冒之恙,药与不药无甚差异,年轻人仗着体质强健、老年人因服药困难,对表证疏于诊治;婴幼儿感邪后无法自主表达,家长易将其表证相关的烦躁、纳差误认作其他内科问题。

其二,症状表现不典型。部分表证并非以典型的恶寒发热、头身疼痛呈现,仅以轻微的晨起咽痒、活动后汗出恶风、关节晨起酸楚等非特异性症状存在,难以第一时间与表证关联。

其三,医者辨证疏漏。面对复杂病情时,若只着眼于脏腑内部症状,忽视外感诱因与表证残留痕迹,便易将表证误判为内伤杂病。

四、表证与内伤疾病的鉴别要点

表证与内伤疾病可从五方面辨析:

1.起病缓急:表证起病急骤,多突然发病;内伤疾病起病徐缓,常逐渐发病或反复发作。

2.病程长短:表证病程较短,多为数日;内伤疾病病程绵长,迁延数月甚至数年。

3.诱因有无:表证有明确外感诱因,如受凉、接触疫气等;内伤疾病无外感诱因,由脏腑虚实失衡所致。

4.症状部位:表证以肌表、头面症状为主,如恶寒发热、头身疼痛等;内伤疾病以脏腑内部症状为主,如长期咳嗽、心悸、腰膝酸软等。

5.脉象差异:表证以浮脉为特征;内伤疾病脉象多不浮,常呈沉、细、弦、涩等反映脏腑虚实的脉象。

以咳嗽为例,表证咳嗽起病急,伴恶寒发热、鼻塞流涕;内伤咳嗽(如肺阴亏虚)则干咳日久,伴潮热盗汗,无外感诱因。

再如心悸,表证心悸由表邪内传,起病急且伴表证残留;内伤心悸(如心脾两虚)则反复发作,伴头晕乏力、食少便溏。

五、表证作祟的疑难病转机

临床不乏治来治去,终因解表而愈的案例。如某患者反复关节疼痛半年,多家医院按类风湿关节炎治之效微,细问病史发现其每于受凉后疼痛加重,伴轻微恶风、脉浮缓,辨为风湿表证留恋,予麻黄加术汤解表祛湿,数剂后关节痛大减;

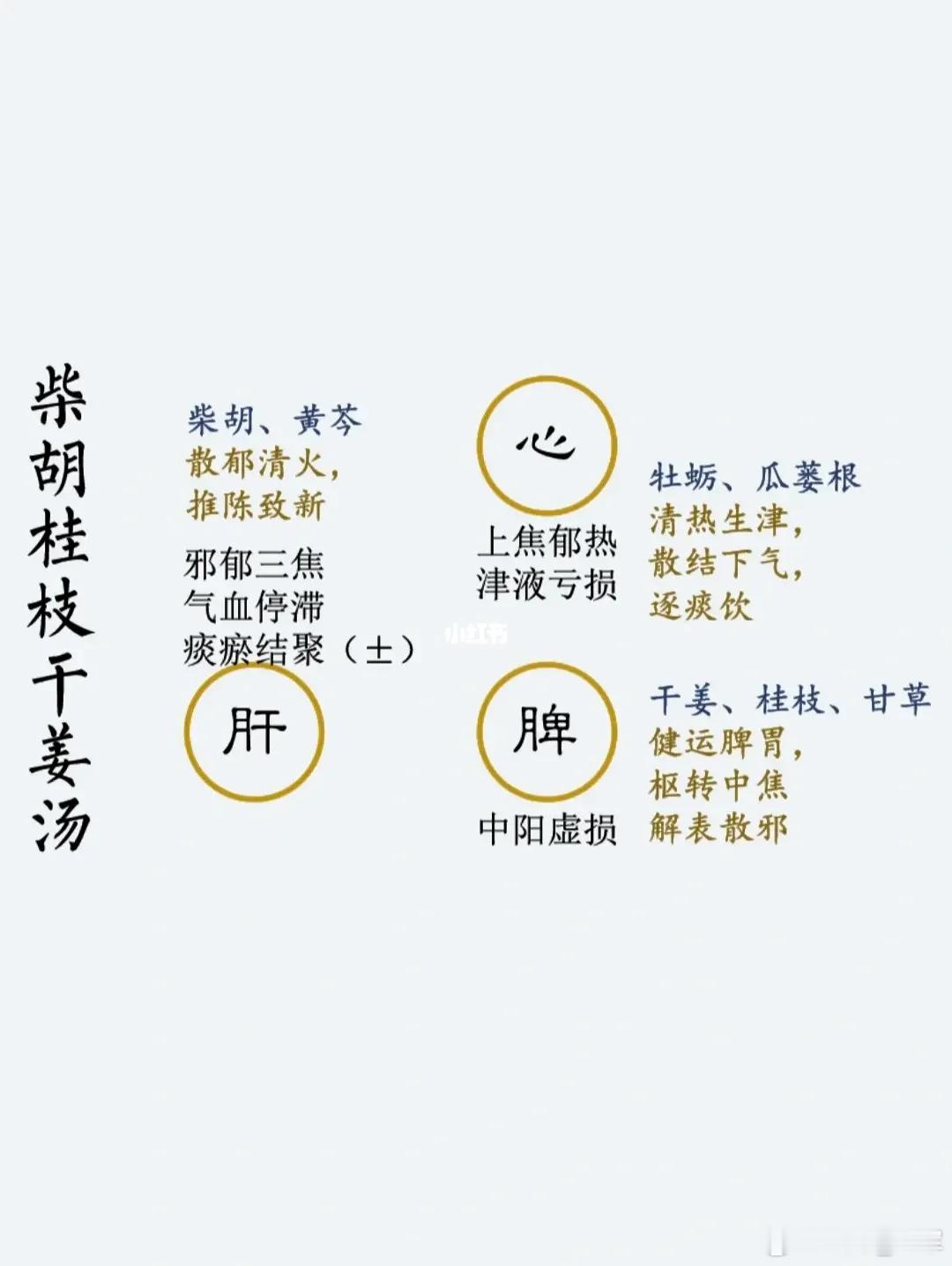

又有长期心悸患者,多方检查未见器质性病变,追述其发病前有外感史,伴自汗恶风、脉浮弱,予桂枝加龙骨牡蛎汤调和营卫,心悸竟霍然而愈。

这些案例揭示,许多看似棘手的内伤杂病,实则是表证迁延未愈、邪伏肌表所致。若能拨开迷雾,辨出表证本质,施以解表之法,往往能收四两拨千斤之效。

综上所述,表证虽为外感初起之证,却关乎疾病传变趋向。唯有明晰其范畴、辨识显隐症状、精准鉴别内伤,更需警惕其隐匿性与迁延性,方能避免失治误治,在临床中实现治未病与截断病势的价值,让诸多因表证作祟的疑难病寻得治愈的转机。