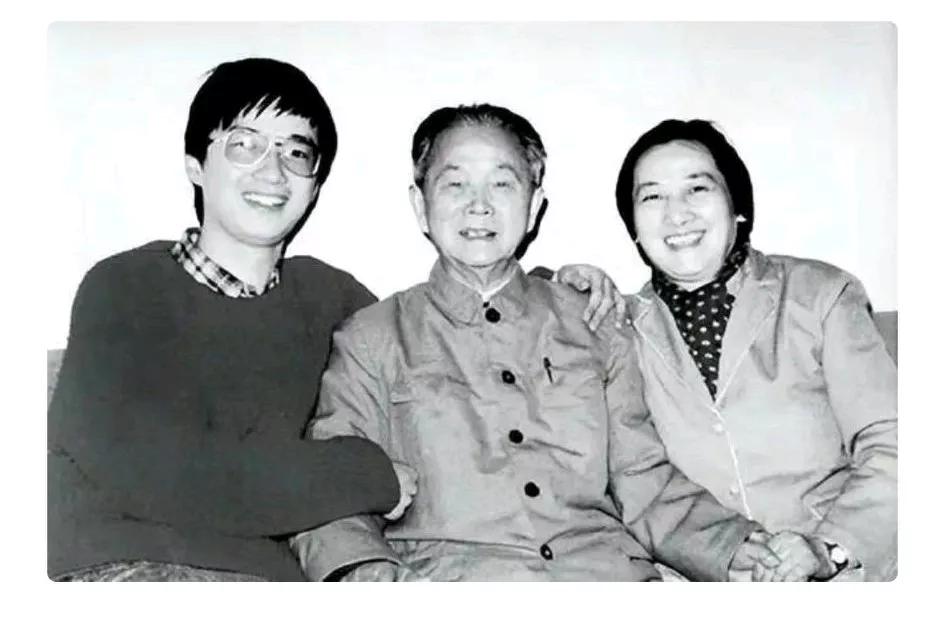

大跃进时期,河南的吴芝圃、四川的李井泉、安徽的曾希圣、山东的舒同、甘肃的张仲良,因在政策推行中与“浮夸风”相关联,被民间称为“浮夸风的‘五虎上将 吴芝圃是河南杞县人,1906年出生,早年受进步思想影响投身革命,1925年加入中国共产党,参与领导了豫东农民起义,为当地革命力量的发展奠定了基础。抗日战争时期,他在豫皖苏地区组织抗日武装,开展游击战争,先后担任豫皖苏边区党委书记、新四军第四师政治部主任等职,为抗击日军、巩固抗日根据地作出贡献。解放战争时期,他参与了淮海战役等重要战役的后勤保障与地方支援工作,助力解放战争胜利。新中国成立后,吴芝圃长期主政河南,历任河南省人民政府主席、河南省委第一书记等职,在任期间因积极推行大跃进时期的激进政策,与“浮夸风”深度关联,1967年在广州病逝,享年61岁。 李井泉是江西临川人,1909年出生,1927年加入中国共产党,早年参与红军长征,在长征途中担任红军总政治部没收征发委员会主任等职,负责物资筹措,为红军顺利行军提供保障。抗日战争时期,他奔赴华北抗日前线,历任八路军第120师政治部主任、晋绥军区政治委员等职,参与领导晋绥抗日根据地的建设与抗日斗争,多次粉碎日军“扫荡”。解放战争时期,他作为晋绥野战军政治委员,参与指挥了绥远、晋中、太原等战役,为解放华北、西北作出贡献。建国后,李井泉调任西南地区,担任四川省委第一书记、西南局第一书记等职,主持四川及西南地区的建设工作,1989年4月24日在北京逝世,享年80岁。 曾希圣是湖南资兴人,1904年出生,毕业于黄埔军校第四期,1927年加入中国共产党,早期从事党的秘密工作与情报工作,1931年创建中央军委二局并担任首任局长,该部门专门负责破译敌军密电,在红军反“围剿”、长征等关键时期,多次精准获取敌军情报,为红军作战决策提供重要支持,被称为“红军的千里眼”。抗日战争时期,他历任新四军第七师政治委员、皖江军区政治委员等职,领导皖江抗日根据地军民开展抗日游击战争,巩固和发展抗日根据地。解放战争时期,他参与了淮海战役、渡江战役的地方支援与后勤保障工作。新中国成立后,曾希圣主政安徽,担任安徽省委第一书记,期间探索“责任田”制度,后因大跃进时期政策问题受到影响,1968年7月15日在北京去世,享年64岁。 舒同是江西东乡人,1905年出生,1926年加入中国共产党,有着“马背上的书法家”之称,独创的“舒体”书法风格兼具刚劲与灵动,深受大众喜爱,毛泽东曾评价其书法“有风骨”,并推荐他书写“抗日军政大学”校牌。革命时期,舒同参与红军长征,历任红一军团政治部宣传部部长、八路军总政治部秘书长等职,在长征途中与抗战时期,通过文字宣传动员群众、鼓舞士气。解放战争时期,他担任华东野战军政治部主任、第三野战军政治部主任等职,参与指挥了孟良崮战役、淮海战役、渡江战役等,为华东地区解放作出贡献。建国后,舒同任山东省委第一书记,在任期间因大跃进时期推行激进政策引发问题,1961年被撤职降级,后于1963年调任陕西省委书记处书记,“文革”期间遭批斗监禁,改革开放后平反,任军事科学院副院长,1988年获一级红星功勋荣誉章,1998年5月27日在北京病逝,享年93岁。 张仲良是陕西耀县人,1907年出生,1927年加入中国共产党,早年参与渭华起义,是陕西地区早期革命斗争的参与者之一。抗日战争时期,他历任八路军第120师独立第一支队政治委员、晋绥军区塞北军分区司令员等职,在晋绥抗日根据地开展游击战争,打击日伪军,保卫根据地群众生命财产安全。解放战争时期,他担任西北野战军第四纵队政治委员、第一野战军第四军政治委员等职,参与了延安保卫战、解放大西北等一系列战役,为西北解放立下汗马功劳。建国后,张仲良调任甘肃,担任甘肃省委第一书记,在任期间因推行大跃进时期的激进政策受到关注,1983年2月27日在南京逝世,享年76岁。 图片中:山东省委书记舒同。