台湾政坛的"双面人"戏码正在上演。洪秀柱这个被捧上天的"小辣椒",骨子里和朱立伦、马英九玩的是同一套把戏。她嘴上喊着九二共识,转头就配合党内大佬搞"换柱"戏码。

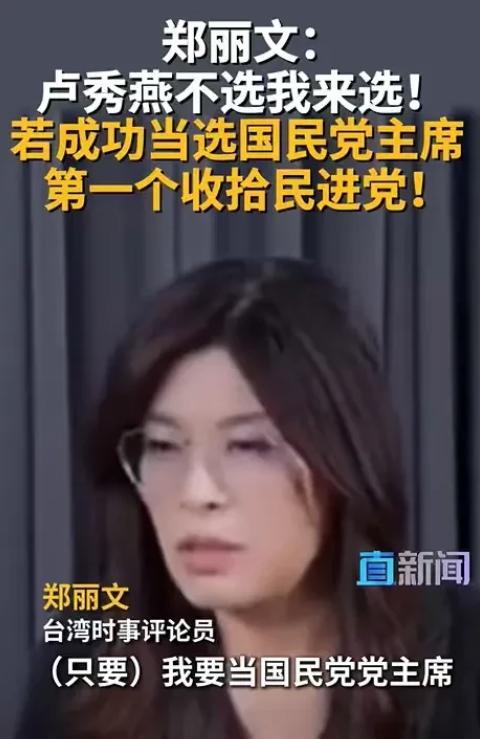

台湾政坛从来不缺乏戏剧性,而在国民党内部,这种戏码更是层出不穷。 洪秀柱,这位曾经被媒体和支持者捧上天的“小辣椒”,在外界眼中似乎充满了鲜明个性与坚定立场。 仔细观察她在党内的表现,你会发现,她骨子里玩的,仍然是和朱立伦、马英九一样的那一套政治游戏:嘴上喊着九二共识,表面坚持两岸议题,转头却在党内权力斗争中配合“大佬们”推动换柱、布局未来。 这种“双面人”的形象,揭示了国民党内部错综复杂的利益关系,也折射出台湾政坛的现,—个人形象与党内权力往往背道而驰。 然而,与洪秀柱形成鲜明对比的是郑丽文。作为一位坚持直面两岸统一议题的政治人物,她敢于在党内质问那些避重就轻、表面文章的同僚,直言国民党在两岸关系上缺乏明确主张。 这种敢于发声的勇气,让她在媒体和部分支持者眼中成为“清流”,但也让她在权力博弈中遭遇了边缘化的命运。 郑丽文的落败,并非简单的个人挫折,而是国民党长期徘徊中间路线、难以形成有力新声音的结构性困境的体现。 回顾国民党的内部权力运作,其实不难理解为何像郑丽文这样敢说敢做的人会被排挤。 党内老一辈政治人物习惯于在两岸议题上模糊化处理:一方面口头支持九二共识,向选民传达“反独”的信号;另一方面,在政策操作和选举策略上,却往往以利益与稳妥为先,避免触及敏感问题。 这样的策略在短期内或许可以保持党内表面团结,但长期来看,却让党内缺乏真正的思想碰撞与新生力量,年轻政治人物很难有突破空间。 郑丽文正是触碰到了这种“潜规则”,才会在党内逐渐被边缘化。 洪秀柱的情况,则呈现了另一种政治现实。她擅长制造公众形象,能在媒体前表现出强硬的立场和鲜明个性,但在党内,她懂得在关键时刻服从权力结构,配合党内大佬进行战略操作,比如所谓的“换柱”或候选人布局。 这种行为虽然让她在党内维持了一定的生存空间,却也让她的政治立场显得矛盾甚至虚伪,在公众面前喊着坚定立场,背后却是政治妥协的延续。 这种“双面人”的戏码,不仅是个体的生存策略,更反映出国民党内部结构性的权力分配:老派人物掌握核心资源,新人或直言者想要突破,必须付出沉重代价。 郑丽文的经历值得深思。她不仅挑战了党内的“中间路线”,同时也暴露了党在两岸议题上的空洞。 对许多选民而言,国民党似乎缺乏鲜明的政策立场,既不敢完全迎合大陆,也不敢彻底划清界限,导致党在选民心中的信任度下降。 郑丽文的声音在这种环境中显得孤独而尖锐,她试图提出明确立场,却无法在党内找到有效的支持。 她的失败,正是国民党内部缺乏机制支持新生力量、难以产生有效创新政治声音的现实缩影。 从更广泛的视角看,台湾政坛的“双面人”戏码并非偶然。政党内部往往存在利益网络和权力平衡,个体政治人物即便有理想,也必须在现实中做出妥协。 洪秀柱、朱立伦、马英九所代表的党内权力核心,长期以来已经形成了既得利益格局,新生力量和异见声音要想真正发声,需要的不只是勇气,更需要结构性的改变。 这也是郑丽文在党内难以持续发力的根本原因,她触碰的不只是个人利益,而是整个党内长期以来形成的政治生态。 郑丽文的遭遇也提醒选民和政治观察者:台湾政坛的表面戏剧和现实权力常常背离,媒体报道的风光形象,并不能完全反映内部运作。 那些敢于直面敏感议题的人,往往在党内面临孤立,而那些善于表演、懂得妥协的“双面人”,则在权力游戏中游刃有余。 这种现象不仅限于国民党,也反映了台湾政坛整体的复杂性,如何在选举压力、舆论环境和党内利益之间找到平衡,是每一个政治人物必须面对的挑战。 回到核心议题,郑丽文的经验告诉我们:结构性的困境比个人努力更难以突破。她的直言和勇气固然值得肯定,但在一个缺乏制度支持、权力集中、路线模糊的环境里,个人光芒终究难以持续。 这不仅是她个人的悲哀,也折射出国民党乃至台湾政坛在两岸议题上缺乏清晰战略的现实。 选民看到的,或许只是表面的戏码,而背后的权力游戏,才是真正决定党内新生力量能否壮大的关键。