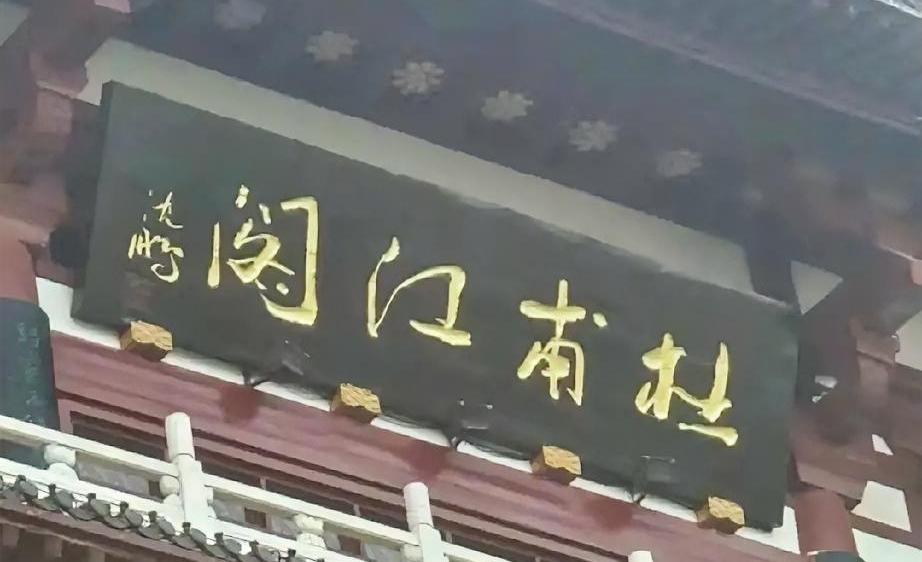

范仲淹:千古忠贤的政治家与文化巨擘 在中国悠久的历史长河中,涌现出无数为国家和民族作出巨大贡献的杰出人物。其中,北宋的范仲淹以其卓越的政治才能、深厚的文化底蕴和高尚的品德,成为后世敬仰的楷模。他不仅是推动“庆历新政”的重要人物,更以其“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的精神,彰显了忠诚与责任的伟大品格。本文将从范仲淹的生平经历、政治主张、文学成就及其思想影响等方面,全面剖析这位千古英贤的光辉人生。 家世背景与早年求学 范仲淹出生于989年,四川邓州(今河南邓州),家境书香门第,父亲范晔为地方官员,家族重视教育。从小,他聪颖过人,勤奋好学。少年时期,便展现出卓越的才华,博览群书,通晓经史子集,为日后的仕途奠定了坚实基础。 青年时期的求仕之路 范仲淹早年科举考试屡试不第,但他并未气馁,反而不断修养学问,积累经验。经过多次努力,终于在1028年中进士,步入仕途。其后,他在地方任职,注重民生,推行新政,逐渐展现出卓越的政治才能。 官场升迁与政治抱负 范仲淹在地方任职期间,善于整顿吏治,减轻百姓负担,赢得了良好的声誉。随着声望的提升,他被召入京,逐步走上中央政治舞台。在仁宗时期,他积极推动改革,试图实现“富国强兵、民生改善”的宏伟目标。 “先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的精神 这是范仲淹最著名的政治格言,体现了他以民为本、忧国忧民的思想核心。他强调官员应以国家和人民的利益为重,先考虑国家的长远利益,而非个人私利。这种精神激励了无数官员,为中国传统政治伦理树立了典范。 “庆历新政”的推动者 在仁宗时期,范仲淹积极倡导改革,提出“宽政爱民、兴利除弊”的主张,推动财政、军事、教育等方面的改革措施。具体措施包括整顿财政收入、强化军事防御、改善科举制度、推广教育等。虽然由于既得利益集团的阻挠,改革未能全部落实,但其思想为后世提供了宝贵的经验。 重视人才培养与科举制度 范仲淹主张“德才兼备”,强调选拔贤能,推动科举制度的改革。他提倡“以德为先”,强调官员应具有高尚品德和实际才能。这一思想对宋代科举制度的完善起到了积极推动作用,为国家选拔出大量优秀人才。 政治廉洁与官员品德 范仲淹以廉洁自律、刚直不阿著称。他强调官员应以身作则,树立廉洁形象,反对贪污腐败。这一思想在当时具有重要的示范作用,也成为中国历代官员廉政的楷模。 文学风格与代表作品 范仲淹的文学作品以散文、诗歌为主,风格朴实自然,强调道德伦理和人文关怀。他的散文多以议论为主,语言平实而富有感染力,善于表达政治理想和个人情怀。 代表作《岳阳楼记》堪称千古名篇,以其雄浑的文笔和深远的意境,表达了“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的胸怀。此文不仅描绘了岳阳楼的壮丽景色,更蕴含了作者对国家命运的深切关怀。 《岳阳楼记》的艺术价值 《岳阳楼记》以景抒情,以情达理,融景与情于一体,彰显了范仲淹高尚的政治理想和宽广的胸怀。文章结构严谨,辞采华丽,既有自然之美,又有政治寓意,被誉为古代散文的典范。 其他文学作品与影响 范仲淹还创作了大量诗歌,内容多涉及国家、人生、道德等主题。他强调文学应服务于现实,具有强烈的责任感和使命感。这些作品不仅在当时产生深远影响,也为后世提供了宝贵的精神。 对后世的深远影响 范仲淹的政治理念和改革精神,激励了许多后来的改革者和政治家。他提出的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,成为中国文化中“忠诚、责任、担当”的象征。其文学作品,尤其是《岳阳楼记》,成为中国古典散文的典范,影响深远。 历史评价 史学界普遍评价范仲淹为“忠诚正直、刚直不阿”的楷模。他在政治上的尝试虽未全部成功,但其思想和精神对中国历史的发展具有积极推动作用。被誉为“千古贤相”、“文正公”,其形象高大而光辉。 现代意义 在当代社会,范仲淹的精神依然具有现实指导意义。他倡导的责任感、廉洁自律、关心民生的理念,激励着现代公务员和领导干部。同时,他的文学作品,作为中国文化的重要组成部分,被广泛研究和传承,彰显了文化自信。 文化传承的重要性 范仲淹的文学作品和思想理念,成为中国文化宝库中的瑰宝。学习他的精神,有助于增强民族自信心,弘扬正气。 政治责任与担当 “先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的精神,提醒当代领导干部要心系民众、勇于担当,为国家的繁荣稳定贡献力量。 廉洁自律与道德修养 范仲淹强调官员廉洁自律,反对腐败,为现代社会反腐倡廉提供了宝贵的精神财富。 范仲淹以其卓越的政治智慧、深厚的文化底蕴和崇高的品德,成为中国历史上一座不朽的丰碑。他的思想、作品和精神,跨越千年,激励着一代又一代人奋勇前行。作为一名现代研究者和文化传承者,我们应当学习范仲淹的忠诚与担当,弘扬他的崇高精神,为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。#范仲淹#