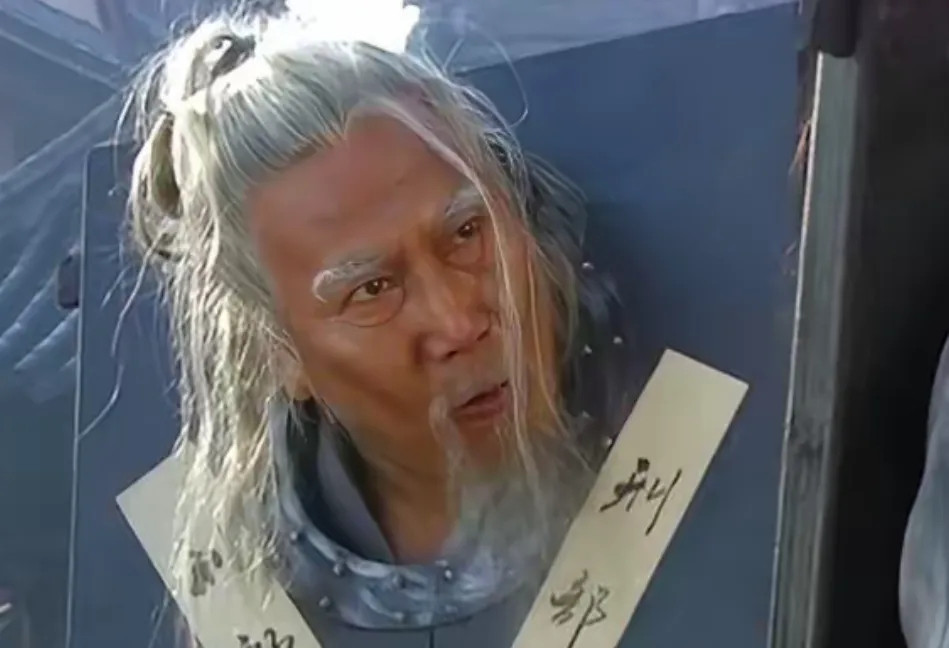

1403年,明朝开国功臣郭英临终前,把儿女叫到身边,语重心长道:“朱元璋杀了那么多有功之臣,独留我和耿炳文,朱棣上位后,耿炳文被逼死了,唯独我安然无恙,可知为何?”儿女纷纷摇头,等待着父亲的教诲。 永乐元年的夏天,南京的暑气像火炉一样让人透不过气,新登基的皇帝朱棣刚坐上龙椅。 这个年迈的开国老将郭英躺在病榻上,把子女们叫到身边。 他没有留下多少金银财宝,却抛出一个他们这一生都必须记住的问题。 为什么从朱元璋到建文,再到如今的永乐,大批开国功臣或被诛戮,或被逼死,唯独我能活到今天,安安稳稳地等着闭眼? 这是郭家能在明初腥风血雨中屹立不倒的最大秘诀。 郭英的一生,从年轻时便注定和朱家王朝紧紧相连。 元末大乱,家境贫寒的他和哥哥郭兴凭着一身武艺投奔朱元璋,那时的朱元璋不过是地方割据一方的小头领,四面受敌。 身边仅有二十余名心腹,郭氏兄弟便是其中。 因相貌英武,骑射精熟,他很快被朱元璋选为贴身护卫,得了个“郭四”的称呼,自此随主公南征北战。 定远之战,他一马当先破城;采石渡江时,他冒着箭雨跳上敌船,硬生生杀出血路。 鄱阳湖大战,他拖着病体执弓,百发百中。 最惊险的一次是在武昌,朱元璋营帐夜遭袭击,侍卫们慌乱逃窜,唯有郭英挺身而出,一刀劈断敌将兵器,再一剑封喉,把朱元璋从阎王手中救回。 朱元璋当场将身上的红袍披在他肩上,称他有尉迟敬德之勇。 正是这一刻的救命之恩,让郭英在朱元璋心中有了无法抹去的分量。 可他深知,战功固然能换来荣耀,但在帝王心里,大功臣往往比仇敌更可怕。 建国之后,他眼看哥哥郭兴早早封侯,自己却被安排去剿匪练兵,表面待遇不高,他却心甘情愿,从不怨言。 洪武十七年,哥哥过世,朱元璋才念旧情封他为武定侯。 即便如此,他始终保持低调,深怕功劳过大引来祸患。 最严峻的考验出现在蓝玉案。 那一年,蓝玉因谋反获罪,株连数千人,许多开国旧将一夜之间满门覆灭。 消息传来,郭英立刻进宫交还兵符,示意自己绝无他心。 他告诉子女,这不是示弱,而是主动卸去让皇帝寝食不安的把柄。 随后他反复叮嘱:在皇帝眼里,最大的威胁不是过失之臣,而是那种太完美的人,功劳若大过天,就是通往刑场的阶梯。 女儿嫁入皇室后,他一方面觉得荣耀,另一方面却格外谨慎,从不轻易涉足宗王府邸,避免功臣与宗亲两重身份混杂,引起猜忌。 他常提起耿炳文的悲剧,感叹这位忠诚的老将守护建文帝到底,却因换了天子而成了死罪,最后只能自尽以保体面。 每提到此处,郭英都会眼圈泛红,因为他知道忠诚在帝王眼中随时可能变成罪名。 朱棣即位后第三天,就有人弹劾郭英侵吞田产,这是新皇帝的试探。 郭英心里明白,他立刻入宫伏地认罪,自称老糊涂,贪财受罚。 朱棣看他服软,反倒笑着宽慰,说老将军贪些田地无伤大雅,还赏了锦缎。 这一跪让郭家后人记住,皇帝要的不是你无可挑剔,而是你懂得顺从。 越表现得无害,皇帝就越放心。 靖难之役后,许多建文旧臣被清算,京城人心惶惶。 郭英的长子立刻开仓捐出家产犒军,朱棣龙颜大悦,亲笔题下“忠孝传家”四字赐予郭家。 这举动让郭英十分欣慰,因为这种主动的“知进退”正是他一生安身立命的根本。 临终前,他回忆起鄱阳湖战场上为朱元璋挡箭的一瞬间,那时朱元璋承诺要与兄弟们共享天下。 可几十年过去,天下终究姓朱,那些出生入死的功臣却只能靠装聋作哑才能保命。 他轻声嘱咐子女,唯有懂得适时止步,才能家业长久。 清晨,郭英安然辞世,享年六十四岁。 葬礼时并未铺张,灵柩悄然抬出,和他一生的低调如出一辙。 但朱棣念及其功劳,追封他为忠武侯,赐谥“襄毅”,以厚礼安葬。 自元末兵荒马乱起,到洪武创业,再到永乐新朝,郭英历经三朝而能全身而退。 他的幸运并非偶然,而是多年来他懂得何时进取,何时退让,何时低头,何时装糊涂。 这份看似懦弱的处世之道,才是他能在开国功臣中独享善终的真正原因。